Una historia entre líneas

Después del alcohol y los medicamentos, la cocaína es la sustancia psicoactiva que causa mayor demanda por urgencias en los centros asistenciales de Argentina. Se trata de un alcaloide que se extrae de la planta de coca (Erythroxylum coca), un arbusto originario de la región andina de América del Sur que se cultiva desde hace milenios. Cuando el conquistador español Francisco Pizarro se encontró con el Imperio Inca en 1530, descubrió que las hojas de coca eran un componente crucial de la estructura social, los rituales religiosos y la economía, ya que era utilizada en ofrendas, ceremonias de iniciación y fúnebres, sacrificios, tributos y como obsequio. Una prueba de ello son las momias de dos mil años de antigüedad descubiertas en Nazca (Perú), que tenían pequeñas bolsas con hojas de coca en su interior.

Las propiedades estimulantes y depresoras del apetito de la coca llamaron la atención de los europeos, quienes intentaron aislar el principio activo durante muchos años, aunque sin éxito, debido a que durante los largos viajes en barco las hojas se descomponían y la rudimentaria tecnología química de la época no era capaz de protegerlas. Fue recién a mediados del siglo XIX que se pudo extraer y concentrar la cocaína de las hojas, y a partir de ese entonces su consumo se extendió. Uno de los factores de la gran expansión de tal fenómeno fue el hallazgo de que la cocaína poseía propiedades anestésicas. Uno de los experimentos más bizarros al respecto fue el realizado por Karl Koller (amigo de Sigmund Freud), quien se aplicó una solución de cocaína en el ojo y se lo pinchó con alfileres (este descubrimiento permitió la incursión en la cirugía oftalmológica y odontológica). Fue el mismo Freud quien, unos años más tarde, se convertiría en uno de los personajes más populares dentro de la historia de la sustancia, motivo por el que tuvo que operarse la nariz dos veces. En 1884, Freud publicó el documento “Uber Coca”, en el que describía los efectos de la cocaína que él mismo había experimentado. Destacaba que le producía euforia y cada vez más atención y capacidad de trabajar largas horas sin fatigarse. Con base en sus observaciones, Freud creía que la dependencia a la morfina, la depresión, la ansiedad y el asma podían tratarse con cocaína.

Más o menos en esa misma época, el químico ítalo-francés Angelo Mariani desarrolló una bebida a base de vino y extracto de hojas de coca que denominó “Vin Mariani”. Su consumo era muy común en la alta sociedad y el mundo artístico. El papa León XIII, la reina Victoria y Alejandro Dumas fueron algunas de las celebridades que consumieron la bebida. Fue quizás esto lo que, años después, motivó a John Stith Pemberton a ponerle un poquito de cocaína a la receta original de Coca-Cola, lo que convirtió a esta bebida en una de las favoritas debido a su propiedad energizante y no embriagante.

La cocaína era tan popular que fue incluida dentro de un gran número de productos farmacéuticos y de consumo cotidiano como cigarrillos, medicamentos para el dolor de muelas y hasta productos para embellecer el pelo. Los médicos y laboratorios la recomendaban como un “buen alimento para los nervios”, para combatir el consumo problemático del alcohol y opioides, e incluso para conceder “vitalidad y hermosura a las damas”. Pero nada supera la campaña orquestada por Merck, Parke Davis y otros fabricantes: “No pierda tiempo, sea feliz. Si se siente pesimista, abatido, solicite cocaína”. Sin embargo, por la década de 1890 ya existían numerosos informes médicos que hablaban acerca de sus efectos tóxicos y su capacidad para producir dependencia en los consumidores (Gootenberg, 2006).

El acuerdo firmado en La Haya en 1912 sentó las bases para que, en 1914, se aprobara en Estados Unidos la Ley de Impuestos sobre Narcóticos de Harrison. Esta ley regularía la producción y distribución del opio y la cocaína, y fue seguida por una serie de leyes que hicieron ilegal el consumo de esta sustancia. A pesar de ello y de la declaración de la “guerra contra las drogas”, jamás se ha logrado impedir que el proceso de producción, venta y consumo disminuya, sino todo lo contrario: se estigmatiza y criminaliza a los usuarios.

Hacia el polvo vamos

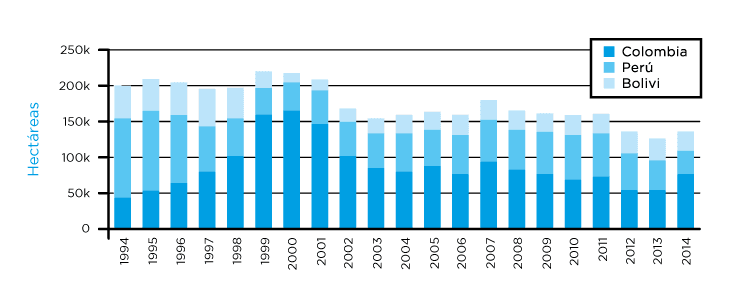

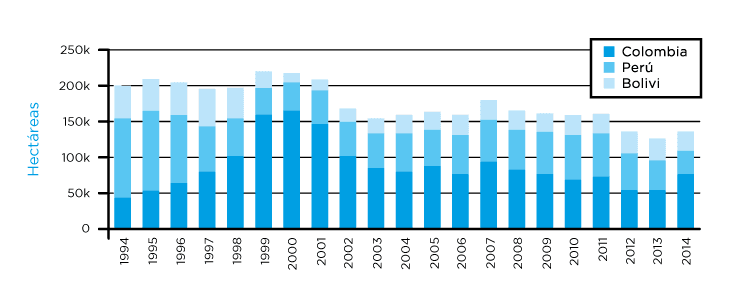

Según el Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas de 2016, América Latina concentra la totalidad de la producción global de hojas de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína (ONUDD, 2016). La superficie destinada al cultivo de hojas de coca es de unas 132.000 hectáreas, repartidas entre Colombia (52%), Perú (32%) y Bolivia (15%), mientras que la producción anual de cocaína pura en el mundo oscila entre unas 700 y 900 toneladas.

Resulta evidente la relación entre el desarrollo económico y el cultivo ilícito de hojas de coca para la producción de cocaína. Es que en las zonas rurales, algunos problemas socioeconómicos como la pobreza y la falta de medios de vida sostenibles son factores de riesgo importantes que llevan a los agricultores a dedicarse a esos cultivos.

Evolución de la superficie cultivada con hojas de coca desde 1994 hasta el 2014 en los tres países sudamericanos en los que se produce casi la totalidad de la coca del mundo. Basado en (ONUDD, 2016).

El volumen total del mercado de la cocaína es algo difícil de estimar debido a que el producto sufre adulteraciones a lo largo de toda la cadena con el objetivo de aumentar la rentabilidad del negocio. Según la ONU, se producen a nivel mundial unas 800 toneladas de cocaína pura, de las cuales se incauta “solamente” unas 655 toneladas, que en su mayoría ya ha sido adulterada (Ibídem).

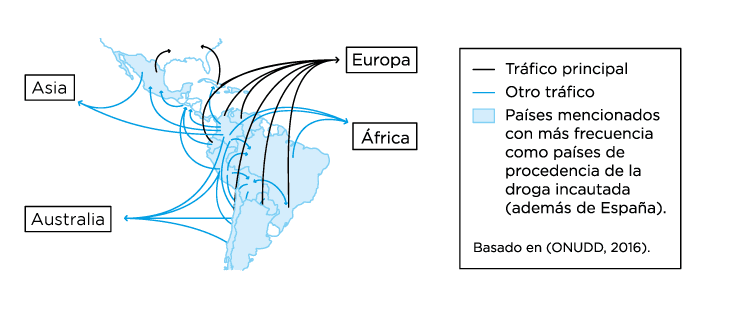

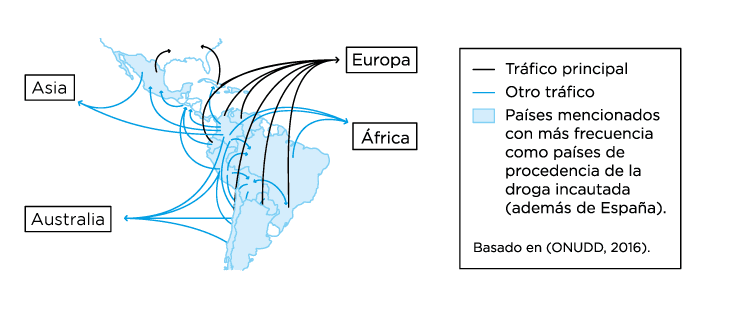

Norteamérica ha sido el mercado de cocaína más importante del mundo por muchísimos años y Colombia ha sido históricamente su principal proveedor (90% del total). Pese a las políticas antidrogas ejecutadas por Estados Unidos, las bandas criminales han logrado evadir los controles mediante una planificación estratégica de la distribución. Las rutas que sigue la cocaína desde su producción en Sudamérica hasta las manos de los consumidores en Norteamérica son varias, siendo las dos principales el “corredor Centroamérica-México” −la cocaína llega a través de la costa del Caribe y la costa del Pacífico− y la “vía Caribe”, donde la cocaína llega a Estados Unidos directamente, previo paso por las islas de la región del Caribe, principalmente República Dominicana y Puerto Rico.

Estas rutas no son trazados definitivos. El mapa está construido sobre los datos de las incautaciones oficiales en las rutas de tráfico, así como en las respuestas de los países a los cuestionarios para los informes anuales.

Después de Estados Unidos, Europa es la segunda región con mayor consumo de clorhidrato de cocaína del mundo. Esto no debe extrañarnos ya que, si bien la cocaína como sustancia psicoactiva está distribuida en todas las clases sociales, el consumidor de clorhidrato de cocaína suele pertenecer a la clase socioeconómica media-alta y alta, mientras que la presencia de cocaína en la clase baja se encuentra más frecuentemente en forma de paco y crack.

Celeste y blanca

El primer caso de comercio y consumo registrado de cocaína en Argentina se remonta a principios del siglo XX, más precisamente a 1918, cuando Hipólito Yrigoyen gobernaba el país y Buenos Aires recibía miles de extranjeros. No fue coincidencia. En un escrito de la época, la Policía Federal señalaba que “la cocaína tiene como materia prima un vegetal propio de América, pero el producto proviene de París”.

El “avasallante fenómeno del consumo de cocaína”, según la Policía, urgía a las autoridades a tomar medidas. Así, en 1921 se sumó al Código Penal la primera sanción, en el artículo 204, sobre la base de la doctrina del “suministro infiel de medicamentos”. Esta primera legislación castigaba a los médicos que recetaran medicamentos sin mencionarle al paciente la potencial peligrosidad de su consumo (como puede ser prescribir opiáceos sin advertir al paciente la posibilidad de que se desarrolle adicción). Era el espíritu de la Ley Harrison, que exigía la “buena fe” del médico para recetar. La modificación del artículo 204 en 1924 extendió la pena a los que expendieran productos farmacéuticos sin receta y a quienes vendieran sin estar autorizados y, a partir de 1926, a los que tuvieran en su poder las drogas y no pudieran justificar la razón legítima de su tenencia.

En 1937 –y desde una posición llamativa y bastante avanzada para la época–, la Policía reclamó que se brindara asistencia adecuada en los hospitales para los consumidores repentinamente privados de la droga al ser capturados sus proveedores. Argentina vivía el mismo conflicto que Estados Unidos, caminando en la delgada línea entre la aplicación de la prohibición y el criterio ligero de los médicos y farmacéuticos de recetar sin advertir y no hacerse cargo de las consecuencias. Nadie quería ocuparse de la atención de los consumidores de drogas (Pasquini y De Miguel, 1995), una asignatura aún pendiente en tiempos actuales y a contracara de lo aconsejado por el Informe 2016 del Comité de Expertos de Naciones Unidas, con un enfoque centrado en la Salud Pública.

Un cuarto de siglo después, en 1963, Argentina suscribió la Convención de Ginebra sobre el Control de Estupefacientes (1961), aunque sin promulgar ninguna ley que la reglamentara. Fue la dictadura del general Juan Carlos Onganía la que impulsó un cambio sustancial. El suministro irregular de medicamentos, que antes era el tema central de la prohibición, quedó reducido a un solo punto: se estableció una pena de uno a cuatro años de prisión a quien recetara dosis de estupefacientes por encima de lo terapéutico o tuviera alcaloides sin autorización médica. Inesperadamente, un párrafo crucial castigaba al que, sin estar autorizado, tuviera en su poder sustancias (o materias primas destinadas a su preparación) en cantidades que excedieran las destinadas a uso personal. Así, el dictador Onganía legalizó la tenencia de estupefacientes para uso personal (aunque, con razón, más lo recordemos por haber ordenado golpear a estudiantes y docentes en la Noche de los Bastones Largos en 1966). El comentario afilado de la época era que “algún liberal había asesorado al general para elaborar el decreto” (Ibídem).

Ya en la década del ‘80, los carteles colombianos se trasladaron al cono sur. Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) ya no era un mero proveedor de pasta base para los traficantes de Medellín; se había convertido en una fábrica de cocaína para el mundo. Aprovechando el desarrollo de la industria química de Argentina, se compraban legalmente químicos −como la acetona y el éter− que luego eran desviados para abastecer el negocio hacia los laboratorios en las fronteras. Por este motivo, en 1988 Argentina firmó la Convención de Viena, que establecía la necesidad de

La problemática de las adicciones no reside simplemente en el consumo de una determinada sustancia, sino en el vínculo que una persona sostiene con ella en una sociedad y un momento histórico determinado.

registrar y controlar el movimiento de los químicos utilizados en la fabricación de drogas. Sin embargo, la crisis de la industria petroquímica generó un incentivo para que las sustancias necesarias para la síntesis de cocaína se siguieran fabricando. Esta situación y la instalación de los carteles en Argentina en la década del ‘90 explica el ascenso en el consumo de cocaína en el país. Aunque, como se comentó anteriormente, el aumento de la desigualdad y el desempleo, así como la cercanía a las rutas de tráfico, contribuyeron al desarrollo del fenómeno.

En los últimos años, Argentina pasó de ser un país de tránsito a uno de fabricación y consumo, posicionándose como uno de los países con más consumidores de cocaína por persona en el mundo. Según la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), entre los años 2000 y 2006 se descubrieron en todo el país unas ochenta “cocinas”, mientras que en 2013 la cifra llegó a doscientos cincuenta. Es decir, en Argentina ya no hablamos sólo de la transformación de la hoja de coca en pasta base, sino del procesamiento de la pasta base para obtener clorhidrato de cocaína listo para el consumo.

Las cocaínas

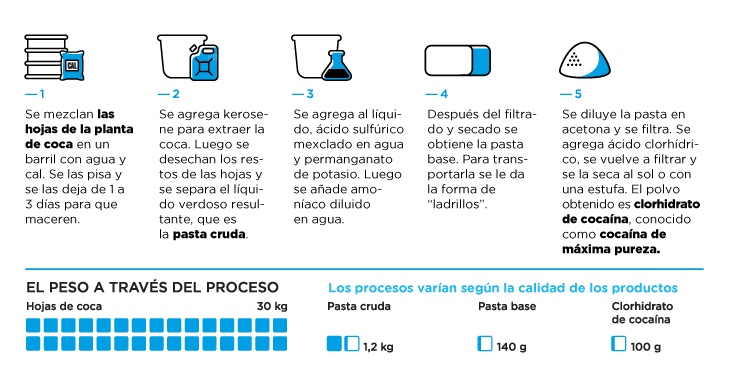

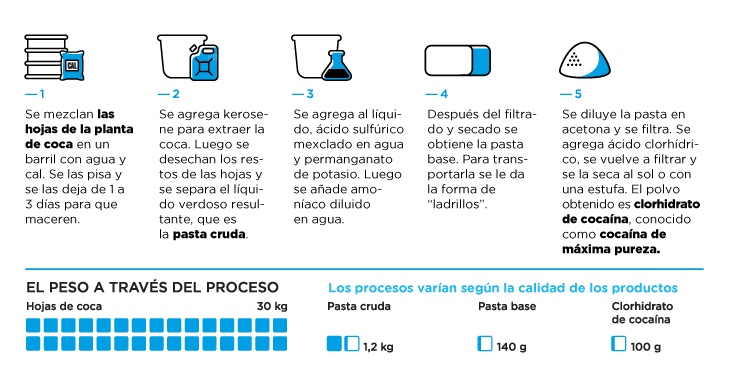

No existe un solo tipo de cocaína sino que esta se produce de varias maneras y para diferentes formas de consumo, teniendo cada una de ellas sus riesgos particulares. La forma más conocida del uso de la sustancia probablemente sea el polvo blanco que se “esnifa” por la nariz o se inyecta por las venas, llamado “clorhidrato de cocaína”. Este se produce mediante una serie de pasos que involucran muchas sustancias químicas con la finalidad de separar el principio activo deseado del resto de la hoja de coca: primero se prepara −a partir de las hojas− la pasta de coca, luego la base de cocaína y, finalmente, el clorhidrato de cocaína. Por lo general, los cultivadores pueden comercializar la hoja de coca o procesarla hasta pasta de coca o base de cocaína, pero el último paso −la transformación de base de coca en clorhidrato de cocaína− es realizado por laboratorios clandestinos y no por los cultivadores.

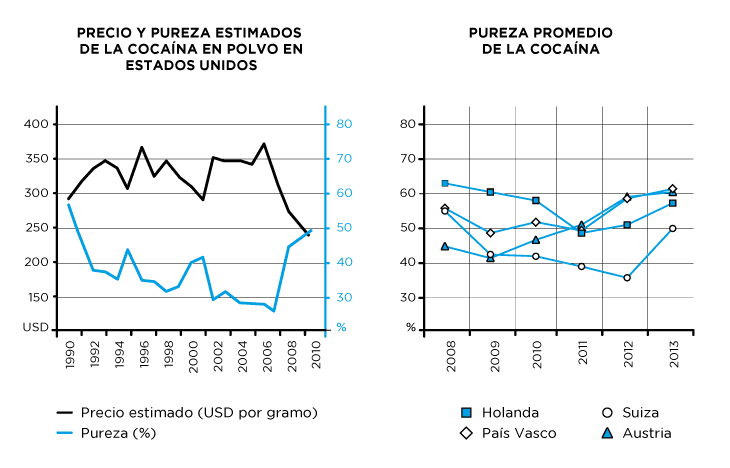

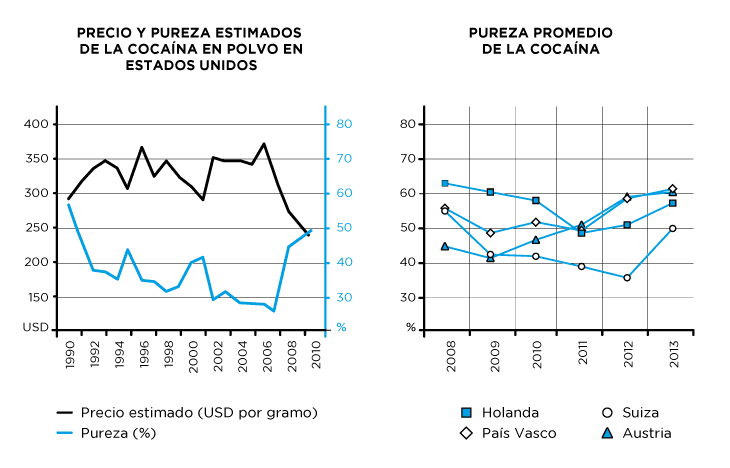

Después de su procesamiento, el clorhidrato de cocaína se adultera con el fin de obtener un mayor volumen y hacer más rentable el negocio. Si bien algunos de los compuestos utilizados para la adulteración son menos nocivos que la cocaína en sí (como el almidón de maíz), otros son realmente peligrosos para la salud, como el levamisol (un antiparasitario para animales) o las anfetaminas (Lapachinske y otros, 2015). La adulteración de la cocaína es tal que resulta prácticamente imposible encontrar cocaína pura en el mercado negro. En Estados Unidos, por ejemplo, la pureza del clorhidrato de cocaína se ha mantenido relativamente estable en las últimas dos décadas, con un promedio de 50-60% de pureza. En el mercado europeo, entre los años 2008 y 2013, se estimó que la pureza del clorhidrato de cocaína fluctuaba en un rango de 40 a 60%. En cambio, a nivel local, por ejemplo en la ciudad de Córdoba, sólo el 8-12% del volumen del polvo vendido es realmente clorhidrato de cocaína, algo que podría explicar por qué el precio de la droga se ha mantenido relativamente estable.

Con algunas excepciones y a pesar de las crecientes inversiones y esfuerzos para complicar el abastecimiento global de drogas, desde 1990 los precios de las drogas ilegales en general han bajado o se han mantenido relativamente estables, mientras que la calidad de la droga ha mejorado. Estos datos sugieren que están fallando los esfuerzos por controlar el mercado ilegal de drogas a nivel global a través de restricciones legales. (Werb y otros, 2013; Brunt y otros, 2016)

Otra forma de consumo es el “crack”, un tipo de cocaína que combustiona mejor que el clorhidrato de cocaína y que, por lo tanto, se fuma. El crack se fabrica mediante el agregado de bicarbonatos al clorhidrato de cocaína, dando como resultado un compuesto amarillento con aspecto de sal que luego se compacta. Al fumarse, la cocaína contenida en el crack produce efectos más intensos y rápidos que cuando se esnifa por nariz, aunque también posee más riesgos asociados. Además, esta forma de consumo, al estar asociada a grupos sociales marginados y sumergidos en la pobreza, le otorga a esta población una mayor vulnerabilidad a las acciones neurotóxicas del crack.

El lobo de Wall Street

Si hay algo que nos mostró Hollywood con sus películas de narcotraficantes, empresarios llenos de dinero y corredores de bolsa, son los rápidos efectos euforizantes y energizantes que genera la cocaína. Estos suelen ir acompañados de hiperactividad, extrema felicidad y lucidez mental, un gran flujo de ideas y un gran aumento de la autoestima y confianza en uno mismo. Los usuarios la describen como una sensación de poder hacer lo que quieran, aunque algunos pueden tener efectos displacenteros, como sentirse ansiosos o demasiado impulsivos. Esto sucede porque la cocaína ayuda a inundar de dopamina el cerebro, aunque también aumenta los niveles de los neurotransmisores noradrenalina y serotonina.

Cuando alguien consume cocaína, la euforia producida se debe al aumento de la concentración de dopamina en los espacios sinápticos del núcleo accumbens. La cocaína tiene la capacidad de impedir la recaptación de este neurotransmisor por parte de la neurona que lo libera (pre-sináptica) y prolongar su efecto en la neurona que lo recibe (post-sináptica). Como resultado, la dopamina no puede degradarse como sucede normalmente y esto deviene en una sobreabundancia de este neurotransmisor, lo que explica los efectos de la droga y su potencial adictivo.

La sobreabundancia de dopamina, serotonina y noradrenalina debida a un consumo compulsivo de altas dosis puede desencadenar un estado de agitación psicomotriz en el que la

“Anhedonia” es el término apropiado para explicar esta caída anímica. Se trata de la incapacidad para sentir placer, un elemento característico del síndrome de abstinencia de todas las sustancias adictivas.

persona puede no ser capaz de medir las consecuencias de sus actos, llegando a presentar comportamientos agresivos por ideas paranoides, crisis de pánico y hasta depresión, paradójicamente. A medida que los efectos de la cocaína cesan y el cerebro restablece su funcionamiento normal, se instala un estado de “bajón” anímico importante, que a veces empuja a los usuarios a volver a consumir para evitarlo.

Como se mencionó al inicio de este capítulo, la cocaína es una de las drogas que produce más muertes e ingresos a la sala de emergencia, particularmente por dolor en el pecho. La mayoría de las personas que mueren por el consumo de esta sustancia son usuarios de larga data que utilizan grandes cantidades de esta

Otro riesgo frecuentemente asociado al consumo de cocaína es el contagio de VIH/SIDA. Si bien no es muy claro el mecanismo por el que esto sucede, algunos estudios sugieren que la exposición continua a cocaína altera las funciones de los linfocitos CD4+, incrementando la probabilidad de infección con el virus. (Kim y otros, 2013)

droga, por lo que su organismo (particularmente el corazón) suele estar bastante deteriorado (Damin y Grau, 2015). Sin embargo, la cocaína puede dañar y hasta producir la muerte de una persona sana sin historia de consumo previo. El motivo es que la cocaína aumenta la presión arterial, la temperatura corporal, produce deshidratación y estrecha los vasos sanguíneos, por lo que grandes dosis pueden causar infartos de corazón, accidentes cerebrovasculares, falla orgánica, convulsiones y muerte.

Un factor que aumenta el riesgo de daños y muerte es el consumo de alcohol junto con el de cocaína, ya que su interacción desprende un compuesto químico llamado “cocaetileno”, que tiene gran toxicidad para el corazón, potenciando así los efectos nocivos de la droga en ese órgano (McCance y otros, 1995). Por otro lado, el consumo de cocaína durante la adolescencia deja secuelas en varias funciones cerebrales, tales como la atención, la memoria, el aprendizaje y la impulsividad.

Al inicio, el consumo de cocaína no parece repercutir en la salud ni en la vida social del individuo, dando lugar a una sensación de falsa seguridad. Si el uso de la sustancia persiste en el tiempo, dos fenómenos biológicos opuestos pueden llevar al usuario a consumir más: la sensibilización del circuito del placer durante los períodos de consumo esporádico (la misma dosis cada vez “pega más”) y la tolerancia que desarrolla el cerebro a los efectos de la cocaína luego del consumo prolongado (cada vez se necesita una dosis mayor para alcanzar el efecto placentero inicial).

Jugada peligrosa

La cocaína es una sustancia potencialmente adictiva en cualquiera de sus formas, siendo la inyectable y la fumable (crack y paco) las más adictivas debido al corto tiempo que demora en llegar al cerebro mediante estas vías. Mientras la mayoría de las personas que han probado la cocaína lo han hecho de manera experimental u ocasional, un pequeño grupo se volverá adicto y cerca del 20% de quienes la consumen regularmente tendrá problemas de dependencia en algún momento de su vida (en comparación con las sesenta y siete de cada cien que consumen nicotina y las veintitrés de cada cien que consumen alcohol).

Al igual que los animales de laboratorio, los humanos disfrutan intensamente del consumo de cocaína y frecuentemente quieren repetir la experiencia. Este fenómeno es similar al que ocurre con otras sustancias con potencial adictivo y se debe a la estimulación intensa que produce esta droga sobre el sistema de recompensa del cerebro, generando placer. El deseo de consumo y la dependencia pueden llegar a ser tan intensos que algunas personas son capaces de obviar los riesgos a la salud y, en algunos casos problemáticos, este deseo puede incluso llevar al usuario a cometer delitos para conseguir el dinero que le permita sostener el hábito.

El desencadenamiento de la conducta compulsiva de búsqueda de la sustancia se debe a que ambos estímulos (droga y estrés) generan una alteración del equilibrio del neurotransmisor glutamato en el sistema de recompensa del cerebro.

Tal como se mencionó en el capítulo “Bases neurofisiológicas de la adicción”, el estrés y los estímulos asociados al consumo de la sustancia pueden disparar la búsqueda de la droga de manera incontrolable y repetitiva, de igual manera que pequeñas dosis generan un recordatorio de los efectos que el individuo experimentó previamente. Además, las neurociencias han demostrado que muchos de los cambios cerebrales inducidos por el consumo de cocaína son epigenéticos (es decir, pueden dejar “marcas” en el ADN del sujeto) y, por lo tanto, pueden ser estables y duraderos, lo que explica la dificultad para revertirlos y curar esta particular adicción. Por ese motivo, el tratamiento de las consecuencias adversas derivadas del uso de cocaína debería estar garantizado como política de Salud Pública. Actualmente, el tratamiento consiste en procedimientos conductuales que no siempre son efectivos, mientras que los abordajes farmacológicos incluyen medicamentos que han sido producidos para el tratamiento de otros trastornos, pero que presentan eficacia limitada. Es así que surge la necesidad de desarrollar nuevos fármacos, dirigidos específicamente a revertir los cambios neuroquímicos que ocurren en el cerebro luego de consumir cocaína y que se asocian al proceso adictivo. Sin embargo, apostar por la educación como política de prevención del consumo de cocaína es lo mejor que podemos hacer.

Guerra paradójica

El esfuerzo global para llevar adelante la “guerra contra las drogas” mediante una disminución de la oferta de cocaína a través del incremento en el número de incautaciones y la eliminación de los cultivos de hojas de coca, produjo en los últimos años una caída de la producción en Sudamérica, particularmente en Colombia. La lógica de estas acciones radica en que, si el narcotráfico y la violencia evolucionaron en forma sincronizada en el pasado, una caída de la producción, fabricación y exportación de cocaína debería reducir la violencia asociada al negocio. Lamentablemente, eso no ha ocurrido. Por el contrario, las pérdidas de capital

Más de la mitad de las incautaciones de cocaína ocurren en Sudamérica. Colombia: 56%, Ecuador: 10%, Brasil: 7%, Perú: 7%, Venezuela: 6%. (ONUDD, 2016)

y la caída del negocio han afectado, en mayor proporción, a los narcotraficantes líderes que operan desde Colombia y que están conectados con redes criminales de otros países de todo el continente americano, dando como resultado una ola de violencia por el control territorial de la oferta de cocaína. Por supuesto y como siempre, los sectores sociales más vulnerables son los más afectados por esta problemática (Werb y otros, 2011).

Al contrario de lo que suelen afirmar las autoridades estadounidenses, las acciones orientadas a sostener la “guerra contra las drogas” no han resultado ser una buena noticia para los colombianos, mexicanos y otros habitantes de países latinoamericanos. Más allá de la retórica sobre la derrota parcial del crimen organizado (en realidad, sólo de algunas bandas criminales) y la “consolidación” del Estado y de la justicia, la realidad visible es una aceleración de la violencia en las ciudades y regiones donde el negocio del narcotráfico generaba la mayor parte de los ingresos del crimen organizado y donde contaba con más recursos: sicarios, armas, excedentes de drogas ilegales sin exportar y jóvenes en transición hacia el crimen.

El Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas 2016 menciona algunos “logros” en Estados Unidos y Canadá: cayó el consumo de cocaína, la droga vendida es de menor pureza, hay menos muertes por sobredosis y se observa una disminución de las incautaciones. Mientras tanto, los beneficios para los países latinos son más abstractos y se relacionan con el fortalecimiento del Estado y la confianza de los inversionistas extranjeros, pero no con el bienestar de los ciudadanos. Si bien es cierto que la guerra ha tenido cierto éxito desde el punto de vista de la caída de la producción y exportación de cocaína, de la desarticulación de algunas grandes organizaciones de narcotraficantes y de su sometimiento a la justicia estadounidense (extradición), no ha sido exitosa desde el punto de vista de la supervivencia y la calidad de vida de la población latinoamericana, cuya inmensa mayoría no participa en el negocio del narcotráfico.

El resurgimiento de la violencia observado en algunas ciudades latinoamericanas no parece ser el simple resultado de los ajustes de cuentas de siempre entre narcotraficantes, ni del reacomodo de la estructura de las redes debido a la captura de los grandes “capos” en los últimos años. La reducción del negocio de la cocaína causó una caída en los ingresos de los especialistas en violencia de todo tipo (sicarios, bandas, pandillas), lo cual los ha llevado a extender la oferta de sus “servicios” a negocios de todo tipo, tanto legales como ilegales. Como resultado, la violencia se trasladó a comerciantes, productores, transportadores, trabajadores informales y hasta escolares mediante dos formas: el asesinato de los que no pagan después de haberse realizado la extorsión y la contratación de otros agentes violentos para que eliminen a los extorsionistas (Salazar y Frasser, 2013). Esta violencia adicional se suma a la “usual” generada por la regulación violenta del negocio del narcotráfico, creando un loop de violencia que se reproduce en diferentes circuitos.

El gran problema de esta situación es que se trata de una violencia que involucra a una parte creciente de la población de los sectores sociales de bajos recursos, que están al alcance del crimen organizado. Lo que antes se podía interpretar como violencia circunscrita al mundo criminal, pasó a ser parte de la vida cotidiana en ciertas comunas y barrios de las ciudades afectadas. A las muertes se les suman los costos asociados al aumento de la desigualdad, el deterioro del tejido social y las pérdidas económicas ocasionadas por el incremento de los hechos extorsivos y de inseguridad (Salazar y Frasser, 2013). Además, los efectos económicos sobre los sectores de menores ingresos son mucho mayores: la destrucción de negocios, capitales y expectativas, son difíciles de remontar en ese estrato social. Por otro lado, la aspiración que tienen los jóvenes y niños de participar en el sicariato y el negocio de la extorsión, por verlas como alternativas preferibles a la educación y el trabajo, tiene un altísimo costo en términos de igualdad y oportunidades.

En el centro de todo está la incapacidad estructural de los Estados para proteger a los ciudadanos. Mientras los narcotraficantes continúan su negocio debido a la constante demanda del mercado −con toda la violencia que esto trae aparejado−, existen personas desprotegidas y olvidadas por el Estado (los que no participan del negocio o que forman parte de los eslabones finales de la cadena). Cuidar a estas personas es el desafío de política pública más grande para varias ciudades del continente y, hasta ahora, ni los gobiernos ni la sociedad parecen haberse dado cuenta o no han encontrado la forma de abordar este problema de manera efectiva.

Referencias

Bibliográficas

Brunt, T. M. y otros (2016). “Drug Testing in Europe: Monitoring Results of the Trans European Drug Information (TEDI) Project”. Drug Test Anal. DOI: 10.1002/dta.1954.

Damin, C. y Grau, G. (2015). “Cocaína”. Acta Bioquím Clín Latinoam, 49(1): 127-134.

Gootenberg, P. (2006). Cocaine: Global Histories. Londres: Routledge.

Kim, S. y otros (2013). “Cocaine Exposure Enhances Permissiveness of Quiescent T Cells to HIV Infection”. J Leukoc Biol, 94(4): 835-843.

Lapachinske, S. F. y otros (2015). “Analysis of Cocaine and its Adulterants in Drugs for International Trafficking Seized by the Brazilian Federal Police”. Forensic Sci Int, 247: 48-53.

McCance, E. F. y otros (1995). “Cocaethylene: Pharmacology, Physiology and Behavioral Effects in Humans”. J Pharmacol Exp Ther, 274(1): 215-223.

Mejía, D. y Restrepo, P. (2014). “Why Is Strict Prohibition Collapsing?”. En J. Collins (Ed.), Ending the Drug Wars: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy. Londres: The London School of Economics and Political Science (LSE)-IDEAS.

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) (2016). World Drug Report 2016. Nueva York: Naciones Unidas.

Pasquini, G. y De Miguel, E. (1995). Blanca y radiante. Mafias, poder y narcotráfico en Argentina. Buenos Aires: Planeta.

Salazar, B. y Frasser, C. (2013). “Menos cocaína, más violencia”. Rev Econ Inst, 15(29): 327-334.

Werb, D. y otros (2011). “Effect of Drug Law Enforcement on Drug Market Violence: A Systematic Review”. Int J Drug Policy, 22(2): 87-94.

Werb, D. y otros (2013). “The Temporal Relationship between Drug Supply Indicators: An Audit of International Government Surveillance Systems”. BMJ Open. DOI: 10.1136/bmjopen-2013-003077.