Están quienes caminan en medio de la rutina mirando el cielo, buscándoles formas divertidas a las nubes, fantasías para no morir de realidad. O para morir atropellados. Están quienes prestan atención a lo que escuchan con auriculares. Quienes van con cara larga porque acaban de empaparse los zapatos al pisar y detonar alguna baldosa. Quienes desafían con carreras secretas a extraños que también caminan por esa vereda, sin percatarse de la inminente derrota, o suspicaces que aceleran el paso para dar vuelta el resultado en los últimos metros de la cuadra. Y después está William Gregor, pastor en Manaccan (Cornualles, Inglaterra) y geólogo en sus ratos libres, que un día, en medio de un paseo por los alrededores de su parroquia, donde había un riachuelo, iba con un imán en el bolsillo mirando el agua correr a la par del tiempo buscando alguna señal, un rescate al naufragio diario.

Nadando en sus pensamientos, notó que en ciertas zonas la arena era negra, lo cual indicaba la presencia de metales pesados, y se llevó una muestra a casa para ver de qué se trataba. Al llegar y vaciar sus bolsillos, cargados de entusiasmo, arena e imán, vio que estos últimos no se desprendían fácilmente, y supuso que el hierro estaba presente (nada nuevo para la época). Pero había algo más: unos granos blancos entre los negros. William mezcló la arena con distintas soluciones ácidas y descubrió que al ser quemadas reaccionaban de forma completamente distinta que otros elementos ya conocidos. Lo mismo ocurría al calcinarla: en vez de quedar un polvo negro, quedaba uno completamente blanco, idéntico al material original.

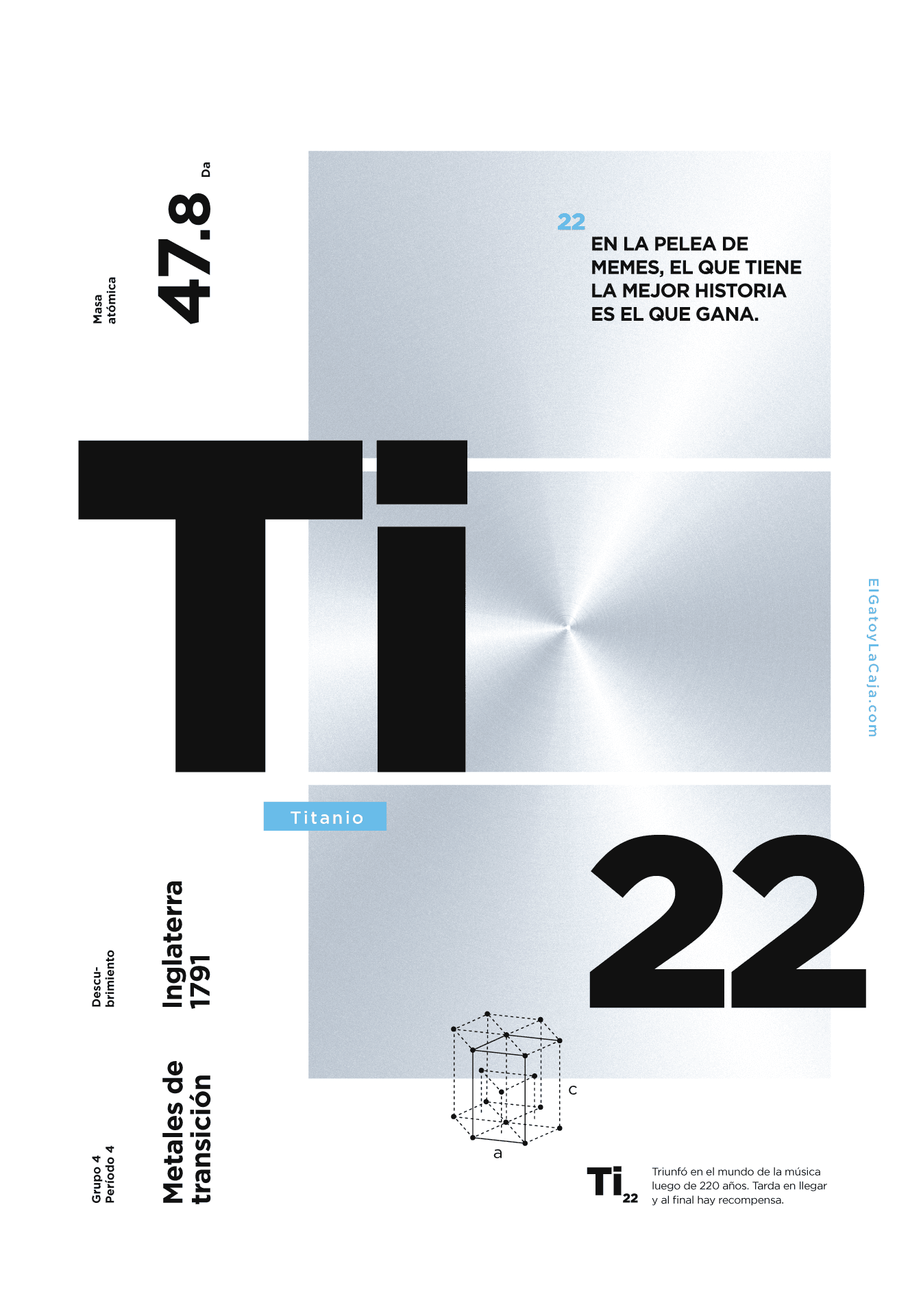

Las altas temperaturas permitieron separar el óxido de hierro –los granos negros– de los más blancos –ese óxido metálico que acababa de descubrir–. Y fue así, probando, probando, prueba y error, prueba y error, hasta que… ¡eureka! Resultó que esa arena extraña, llamada “ilmenita”, era una mezcla de hierro, oxígeno y otro elemento más, que William Gregor descubrió en 1791 y llamó “manacanita”.

Sin embargo, fue Martin Heinrich Klaproth, que ya tenía cancha en esto de descubrir nuevos elementos, quien se topó con este elemento cuatro años después que Gregor y prefirió nombrarlo “titanio” en honor a los primeros hijos de la Tierra, los titanes. Y quedó. Porque el titanio es así, mito sí, puro no, la perfecta relación: fuerte y liviano, que no es tóxico, que resiste a la corrosión, que prótesis, que palo de golf, que pasta dental, que bloqueador solar, que meteorito, ¡que está en todas partes! Pero nunca puro. Siempre va a hacer falta una pizca de suerte para encontrarlo entre la arena.