Hay lindas historias para contar sobre el selenio. Su descubrimiento, por ejemplo, realizado por un sueco llamado Jöns Jacob Berzelius a principios del siglo XIX, ocurrió como muchos grandes descubrimientos, de forma casual, eso que llaman “serendipia”. Su nombre, derivado del griego antiguo selene, que significa “Luna”, también resultaría un relato interesante, ya que Berzelius se lo adjudicó en mención a su similitud con su hermano mayor, el telurio, cuyo nombre proviene de tellus, latín para “Tierra”. Sin embargo, el selenio tenía guardado secretos vitales.

Sobre uno de esos secretos se trata esta historia, que se relaciona con un concepto central para la existencia de vida: el código genético. De forma simple, la información contenida en el ADN está escrita en un alfabeto de cuatro letras (las bases nitrogenadas representadas como A, T, C y G) que se transcribe en el ARN. Este también está basado en cuatro letras (las bases nitrogenadas representadas como A, U, C y G), y puede contener información para traducirse en proteínas, esas máquinas celulares que llevan a cabo muchas tareas que las mantienen vivas. El nudo está en que para ir de una molécula de ARN a la proteína correspondiente, la traducción es un poco más compleja: qué nuevo aminoácido va a incorporarse en una proteína naciente está determinado por sílabas de tres letras de ARN (un codón). Con un alfabeto de cuatro letras, hay 64 combinaciones posibles de tres de esas letras (43), y sin embargo las proteínas están compuestas sólo por veinte aminoácidos, cosa que sabíamos desde antes de conocer toda esta locura entre el ADN y el ARN.

A principios de los 60, se logró construir y validar una teoría que asigna a cada combinación de tres letras el aminoácido correspondiente o, en algunos casos, la señal de stop para terminar la traducción y que la proteína llegue hasta ahí. Así nacía el código genético. Fuimos felices, lo entendíamos todo, nos enamoramos de nuestro código, de su elegancia.

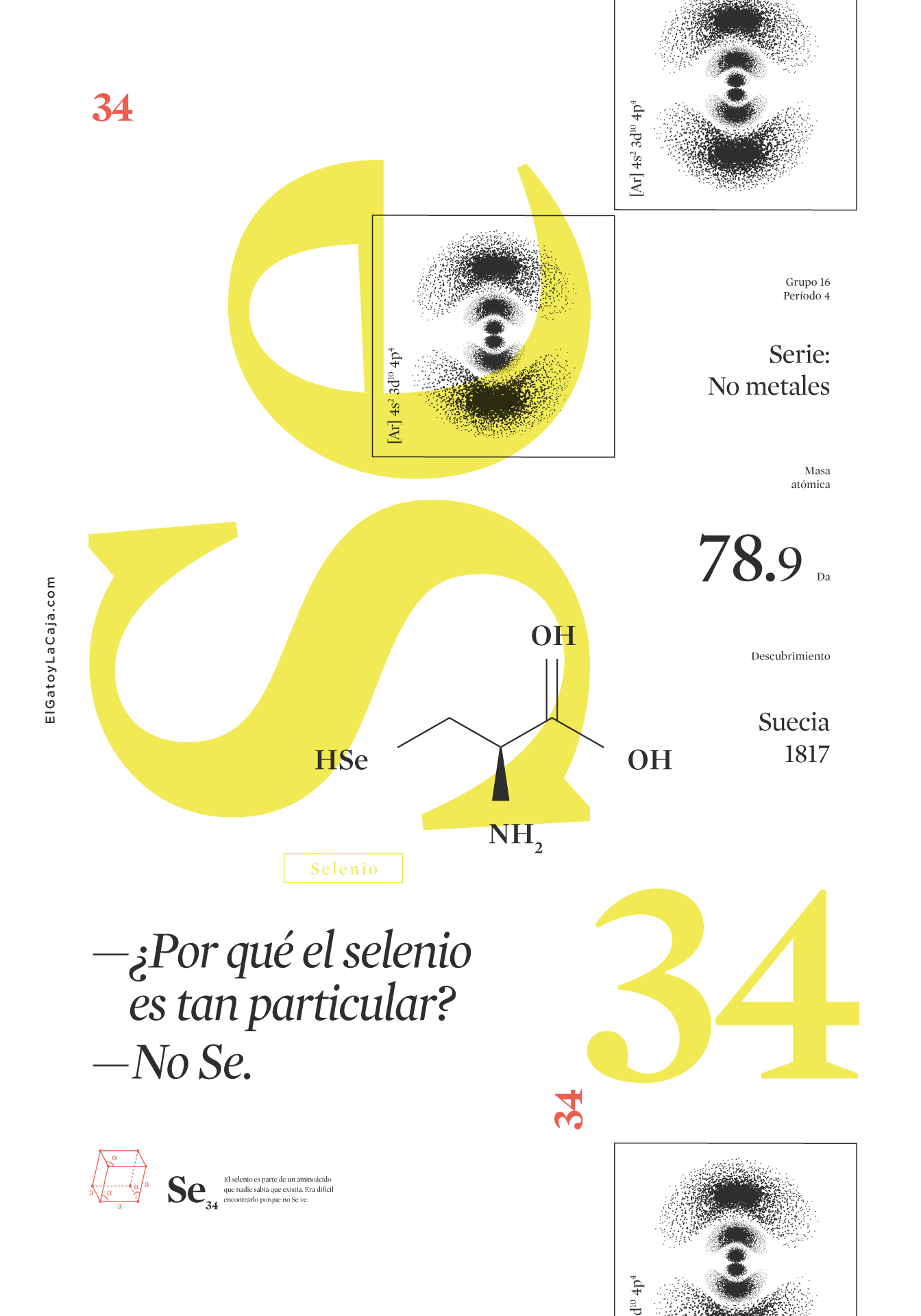

Todo marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal. A principios de los 70, vino el selenio a arruinar esa felicidad cuando se descubrió que una proteína contiene selenio en uno de sus aminoácidos, la selenocisteína, un análogo a la ya conocida cisteína pero que contiene selenio en vez de azufre. ¿Sería el aminoácido número 21? No puede ser, el código genético es ordenado y hermoso, debe ser que esos átomos se intercambian después de que la proteína se sintetiza. En los 80, diversos experimentos nos abrieron los ojos: ¡el código genético nos engañó, el código genético no tiene códigos! En algunas oportunidades, muy pocas, un codón stop (nucleótidos UGA) no da la señal de terminar la traducción, sino que recluta la maquinaria necesaria para incluir selenocisteína en la nueva proteína. Hoy sabemos que 25 de nuestras proteínas contienen selenocisteína. Entonces, ¿por qué gastamos energía en mantener toda una maquinaria sólo para agregar selenocisteína en unas pocas proteínas? La verdad es que no lo tenemos muy claro aún. Es más, después de este engaño, se descubrieron otros similares (como que la pirrolisina es el aminoácido 22, pero esa es otra telenovela de las cinco de la tarde). Sin embargo, siempre ese primer engaño nos mantiene alertas ante la posibilidad de que vuelva a pasar.

Aprendimos en parte cómo el selenio es de gran importancia en el funcionamiento celular. La historia de un desengaño, cierto, pero también una moraleja para mantener siempre una actitud inquieta y no dar nada por sentado.