Cuenta la crónica:

Ludwig, Bertrand, Gilbert y Kurt eran cuatro amigos. Ludwig era soltero, y no se le conocían compañías sentimentales. Betrand estaba por casarse con Dora. Gilbert y Kurt cargaban sobre sus espaldas matrimonios de varios años. Un lunes por la mañana Ludwig faltó al trabajo por primera vez en quince años. Sus compañeros, preocupados, fueron hasta su casa a averiguar por qué y lo encontraron muerto. Estaba sentado en un sillón desvencijado, frente al televisor todavía encendido, con una bolsa de su comida chatarra preferida en el regazo. No había signos de violencia y la puerta estaba cerrada desde adentro. Los médicos dataron la defunción en la noche del sábado. El detective asignado al caso no atinó más que a interrogar a sus relaciones para reconstruir los últimos días de la víctima.

El primero en pasar a la oficina del policía fue Gilbert. Sin que necesitara mucho estímulo, dijo que el mediodía del sábado había visto a Ludwig abrir la compuerta del desagüe de la fábrica que los empleaba.

El próximo en la lista fue Kurt. Entre una serie de trivialidades, afirmó que Ludwig, el sábado por la tarde, había contaminado irremediablemente el río que lindaba con la planta.

Por último llegó Bertrand. A la pregunta de qué había hecho Ludwig en los últimos días, contestó sin dudar un instante que su amigo había matado a los peces de la especie endémica pacú, que integraban el último cardumen existente.

El detective recordó haber leído en el diario, esa mañana, la noticia de la extinción de los pacúes. Los peces habían muerto subrepticiamente el domingo. De inmediato esposó a Bertrand y le leyó sus derechos.

Cuando llegó a su casa, Kurt encontró a su mujer levantada, ávida de detalles escabrosos de la escena del crimen. La esposa de Gilbert lo retó por no llegar a la cena y echar a perder el estofado. En cambio Dora, la prometida de Bertrand, apenas enterada de lo sucedido contrató al mejor abogado de su cuadra y se apersonó en los Tribunales. Logró una audiencia con el juez de turno, y con una única bocanada de aire exclamó:

–Señor Juez: vengo a pedirle que descarte de inmediato las sospechas que pesan sobre Bertrand, mi futuro marido. Él no mintió al decir que su amigo Ludwig, el operario de la compuerta del desagüe de la planta, el amante de las novelas mexicanas, el lector de libros de lógica, el empleado con mejor asistencia de la empresa, el eximio jugador de ajedrez, el hombre siempre preocupado por su línea, el profesor desencantado de la vida académica, el fanático de los chicharrones, esto es, la víctima del caso, había liquidado al cardumen de pacúes que se extinguió el domingo. Y en esto nada tiene que ver que haya muerto unas horas antes. Porque del mismo modo que por ser el amigo de Bertrand, el operario de la compuerta del desagüe de la planta, el amante de las novelas mexicanas, el lector de libros de lógica, el empleado con mejor asistencia de la empresa, el eximio jugador de ajedrez, el hombre siempre preocupado por su línea, el profesor desencantado de la vida académica, el fanático de los chicharrones, y la víctima del caso, Ludwig no dejó de ser el mismo, tampoco una de sus acciones, por ser descrita de diferentes modos, deja de ser única. Que Ludwig haya abierto la compuerta del desagüe el sábado al mediodía, que haya contaminado el río esa tarde y que haya matado a los pacúes que fenecieron al día siguiente… sí, Su Señoría, no me mire con ese rictus de incredulidad por favor, al día siguiente, no son más que maneras distintas de referirse al mismo suceso. Ludwig sólo movió su dedo sobre el interruptor de la compuerta del desagüe; su acto fue ganando características que lo convirtieron en la apertura de una compuerta, la contaminación de un río y la matanza de ciertos peces, entre otras cosas, pero sin que por eso dejara de ser no más que la flexión de su índice. También podría explicarse su accionar diciendo que fue el cumplimiento de una orden de sus jefes, que fue el acto más estúpido que cometió en su vida, o de muchas otras formas. Es entonces verdad que, en un sentido, Ludwig mató a los peces antes de que ellos murieran y también que Ludwig hizo que los pacúes fenecieran después de que él cayera muerto.

La crónica no es clara acerca de si Dora logró convencer al juez con su argumentación enloquecida, o si terminó tras las rejas junto a su amado. Sí se sabe, aunque no parece demasiado trascendente, que el abogado defensor renunció al cargo, ofendido porque no pudo meter bocado durante la audiencia.

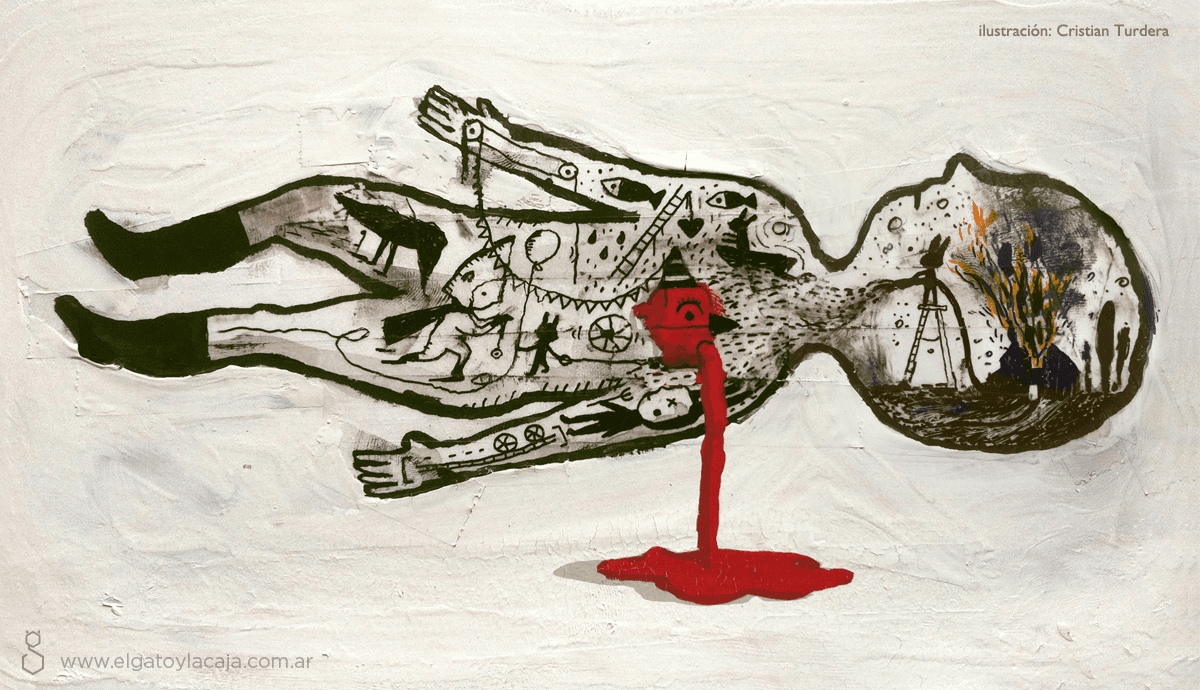

Lo cierto es que, más allá de su desenlace, la historia nos muestra que a partir de un tramo cualquiera de comportamiento humano, puede surgir un sinnúmero de preguntas. Entre ellas, qué y cuántas acciones fueron cometidas; cuándo y en qué lugar; quién las realizó, y si lo hizo o no con intención; en su caso, cuál fue la razón que movió al sujeto para actuar; si su conducta es o no cuestionable, y desde dónde; si su acción está de algún modo excusada o justificada, si puede en cambio castigárselo por lo que hizo, si el agente es o no es responsable, y muchas más. También, y muy especialmente, cómo se relaciona cada evento con el que lo sucede y con el anterior. En el caso, si Ludwig murió por el apego de sus padres al sedentarismo, o si fue quien causó hasta la satisfacción del morbo de la esposa de Kurt, y el hambre de Gilbert por irse a la cama sin comer. El camino de la sobresimplificación, que conduce a suprimir tramos sin justificación y a hallar causalidades donde existen meras concurrencias, es tan tentador como resbaloso.

En una dimensión, preguntas filosóficas de este estilo son las que les resultan fundamentales a la porción enorme de la ciencia que se interesa por las relaciones entre causas y consecuencias. De ese punto de intersección surge una conclusión ineludible: científicos y filósofos tienen -deberían tener- muchos más intercambios intelectuales.