Tengo un hobby que en principio parece ridículo: observar aves. Y lo digo con conocimiento de causa porque tenía ese prejuicio. Me costaba entender que existiera gente aparatosa que caminara con binoculares al rayo del Sol –o la helada matinal– para observar aves (que, reconozcámoslo, es una manera elegante de decir que MIRÁS PÁJAROS). Freaks, pensaba, sin notar la autorreferencia. Hasta que una tarde un amigo me prestó unos prismáticos (palabra pretenciosa para decir largavistas) y me enseñó a diferenciar el Pato Barcino (Anas flavirostris) del Pato Maicero (Anas georgica). Flash. Viaje de ida. Puerta de entrada a patos más peligrosos.

Pato Barcino posando.

Pato Maicero nostálgico.

Siempre fui medio (¿medio?) aparato y estas cosas me enloquecen al punto de obsesionarme. Creo que es porque clasificar nos hace sentir más seguros, nos ayuda a predecir, a interpretar el mundo, a no sorprendernos –o, peor (o, mejor), a sorprendernos cuando comprobamos que podemos hacer predicciones–. Es un pequeño ardid de la supervivencia para evitar novedades ingratas como el riesgo o la muerte ante situaciones/objetos/animales/etcéteras imprevistos. Nos convertimos en una especie que clasifica el mundo y, en particular, que clasifica a otras especies. Una especie que firma convenios para salvar a otras especies y destina millones de billetes para lograrlo. Pero ¿tenemos estos conceptos claros? ¿A quién, quiénes o grupos de qué cosa queremos salvar? Vivimos preocupados por cómo afectamos la vida de otras especies y por cómo nuestro efecto en otras especies afecta a nuestra especie. Pero ¿sabemos qué es una especie?

Bueno, el diccionario la define como ‘Cada uno de los grupos en que se dividen los géneros –no, no tiene nada que ver con los sexos (aunque tampoco por esto queremos decir que el sexo y el género tengan que estar unívocamente atados)– y que se componen de individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen en común otros caracteres por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de los demás’. Clarísimo ¿verdad? No. Ni a palos.

Cara de ‘Esa es una especie de definición de especie poco especifica’.

En el nombre del Padre

Desde pibes tendemos a clasificar dicotómicamente: colores cálidos y fríos, divinas y populares, los que te invitan a su casa a dormir y los que no. En la adolescencia ampliamos nuestro sistema clasificatorio a una infinidad de categorías que agrupan a la gente en copados o densos, ganadores o perdedores, amantes de la menta granizada o con buen gusto. Así, de adultos clasificamos las series de Netflix, la cerveza, la música, el jabón en polvo; y algunos también los minerales, las rocas y, por supuesto, el mundo vivo: la biosfera.

Algo que se desprende de la definición anterior es que las especies tienen características similares, y el primer agrupamiento intuitivo que hacemos es por las características físicas. Cortito y al pie: miramos cómo son los individuos, medimos sus caracteres –en general morfológicos– y analizamos estadísticamente si tienen piernas largas, cadera ancha, plumas rojas y un largo etcétera. Si no hay mucha diferencia, eso es una especie para nosotros. Bueno, para nosotros no, para algunos taxónomos que trabajan con ‘morfoespecies’. Esto está bueno para los observadores de aves que no tenemos mucho tiempo ni paciencia para mirar durante semanas el comportamiento de un bicho o para algunas ramas de la paleontología, porque nos guiamos únicamente por lo que vemos en el fósil. Pero es bastante problemático si tomamos en cuenta, por ejemplo, el dimorfismo sexual (la diferencia entre machos y hembras, que en aves a veces es mucha) y otros aspectos de la biología donde vemos docenas de caracteres que no podemos ignorar.

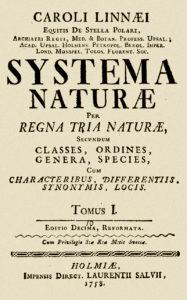

Ya poniendo algo de orden, al primer groso que le vamos a dar la mano, al menos por un rato, es a gran Carl von Linné (a.k.a. Carlos Linneo). El tipo vio que en la naturaleza viva era todo medio un quilombo. Entonces creó un sistema de clasificación dándoles a las características distintas jerarquías según si eran compartidas por muchos individuos (más jerarquía) o si estaban presentes en pocos individuos (menos jerarquía). En base a esto propuso reinos, clases, órdenes, familias, géneros, especies, y toda una forma más o menos clara de nombrar a los taxones (estas unidades que se clasifican) siguiendo una nomenclatura binomial: cada especie se nombra con dos palabras, una que corresponde al género y otra a la especie –llamada pomposamente epíteto específico–. Luego de este trabajo colosal se tiró a dormir la siesta. Los que vinieron después se encargaron de agregar más reglas, más convenciones, escribieron libros (el Código Internacional de Nomenclatura Botánica y su versión Zoológica) y de vez en cuando se agarran de los pelos entre ellos por cómo llamar a una nueva especie de mosca del Pacífico Oriental. De ahí que el sistema de clasificación siguiendo estas convenciones se llame taxonomía linneana y las especies estudiadas especies linneanas.

La sarpada obra del padre de la taxonomía que vino a poner un poco de orden.

Bien, ya sabemos cómo nombrar. Ahora vamos a ver qué nombrar. OK, seres vivos con características similares, ya lo dijimos. Pero ¿qué características? ¿Todas las características tienen el mismo valor? Ahora es cuando se pone complejo. De lo único que estamos seguros (en realidad tampoco es que estemos SEGUROS, pero así lo establecemos y existe un considerable consenso al respecto) es de que las especies son unidades discretas. Son ALGO. Algo a lo que le damos entidad según características particulares que observamos. Y, como en toda observación, tenemos un sesgo subjetivo. Si es el ser humano el que le da entidad, el que crea el límite entre especies, bien podría ser una trampa, un artificio, una ilusión de nuestros sentidos: una Matrix taxonómica. John Haldane, un evolucionista muy groso, creía exactamente eso: ‘El concepto de especie es una concesión a nuestros hábitos lingüísticos y a nuestros mecanismos neurológicos’. El mismo Darwin, unos años antes que Haldane y luego de clasificar cientos de especies, dijo ‘Tendremos que tratar a las especies como combinaciones meramente artificiales creadas por conveniencia’. En la otra esquina, el rival mediático de Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, coincidía en casi todo: ‘En vano consumen los naturalistas su tiempo en describir nuevas especies, en aferrarse a cada matiz y ligera peculiaridad para incrementar la inmensa lista de especies descritas’.

Con tanta mala onda proveniente de la elite clasificadora de bichos, a esta altura ya podríamos cerrar este texto aceptando un honroso fracaso en nuestra búsqueda de una definición de especie. Pero sigamos un rato más con la esperanza de que, en una de esas, Haldane, Lamarck y hasta el mismísimo Darwin hayan meado fuera del tarro.

Stephen Jay, el escéptico

Al Dr. Gould lo queremos por al menos dos motivos: tiene el segundo nombre de Homero y fue el científico encargado de estudiar el supuesto ángel de Springfield. Saliendo de la liturgia Groening, Stephen Jay Gould marcó un avance enorme en biología, proponiendo que la evolución no siempre es gradual sino que a veces da saltos, concepto opuesto a lo que proponía Darwin. Por suerte para este artículo, Gould también discrepaba con Darwin con respecto a la ‘existencia real’ de las especies. Para confirmarlo hizo un planteo muy simple con tintes antropológicos: si las especies son conceptos culturales y sus caracteres clasificatorios son subjetivos y arbitrarios, no todas las culturas deberían clasificar igual a los animales y las plantas. Stephen Jay dejó por un rato sus libros de paleontología y saltó a los de antropología, para dar con los estudios de un tipo llamado Jared Diamond, geógrafo él, que había estudiado la clasificación de aves hecha por una tribu de Nueva Guinea, llegando a la sorprendente conclusión de que tenían un sistema de clasificación de aves que coincidía especie por especie con el de los taxónomos occidentales. Diamond se animó a más y llevó a un grupo de hombres de esta tribu fuera de su territorio, donde había aves que no conocían, y les pidió que las clasificaran. Sus respuestas coincidieron en un 90% con las especies linneanas (!). O sea que culturas prácticamente aisladas, sin biología moderna ni nada parecido en sus currículas, clasifican las especies con la misma exactitud que un catedrático de Harvard. Gould cita varios ejemplos más, lo que evidencia que esta tribu no es un caso singular y rescata que las diferencias se encuentran a la hora de clasificar jerarquías linneanas superiores. Pero por ahora no nos vamos a meter con este tema, así que dejemos a SJG descansar para tratar de sacar algo en claro.

Stephen Jay Gould y su actuación estelar.

Darwin en el Siglo XX

Gould debe gran parte del razonamiento anterior a Ernst Mayr, otro que anduvo revolucionando la biología y tratando de definir casi obsesivamente qué es una especie (y además, obvio, era birdwatcher, otro eufemismo todavía más pretencioso para decir, de nuevo, que MIRÁS PÁJAROS). A Mayr se lo conoce como ‘El Darwin del Siglo XX’ pero, a pesar del honroso apodo, disentía con Charles sobre el concepto de especie. Él, al igual que Gould, pensaba que las especies eran algo, y lo definió a través del aislamiento reproductivo. Ernst introduce el Concepto Biológico de Especie diciendo que un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí pero no con individuos de otros grupos y dejar descendencia fértil era una especie. No importa por qué no pueden cruzarse: incompatibilidad genética, mecánica (introduzca chiste sobre el elefante y la hormiga), estacional o geográfica. Si no se reproducen entre sí, no son la misma especie. Corta la bocha. Pero Ernst era un tipo despierto y reconocía que tenía falencias. Sabía que, con esa visión, las especies con reproducción asexual quedaban excluidas, que no se podía aplicar a fósiles y que cientos de híbridos en la naturaleza le venían a joder una definición concreta y bien trabajada. A lo largo del tiempo fue modificando esta definición, manteniendo conceptos básicos y mejorándola, pero nunca terminó de cerrarla convincentemente. Mayr y su partenaire científico, un tal Theodosius Dobzhansky (otro crack) hicieron un muy buen laburo, pero insuficiente.

Cuando tratás de llegar a una definición unívoca y definitiva de especie.

Todavía la cuestión no termina de estar del todo clara, pero nos vamos acercando: pensamos que las especies son algo, una unidad discreta, tanto para nosotros como para un aldeano en el medio del trópico. Ahora, en concreto ¿QUÉ ES UN ESPECIE? Porque muy linda toda la historia de los voyeristas clasificadores de lo vivo, pero ya pasamos por Linneo, Darwin, Lamarck, Haldane Gould, Mayr, Dobzhansky, un geógrafo y hasta un grupo de papúes sin llegar a una respuesta final y lista para servir. La triste realidad (o hermosa, dependiendo de qué parte del vaso evolutivo mires) es que no está claro. Hay varias formas de definir especies según conveniencia de estudio y todas en algún punto fallan. Podés verlo del lado reproductivo, del lado genético, desde la conducta, la ecología, la forma, el color; tenés definiciones para elegir el criterio que mejor te venga. Pero no hay una sola definición. Y las definiciones no se excluyen mutuamente. Y quizás hasta se superpongan. En este punto, está más que claro que no es posible ofrecer una respuesta concreta al problemón que encierra la definición de especie. ¿O SÍ?

Episode IV – A new hope

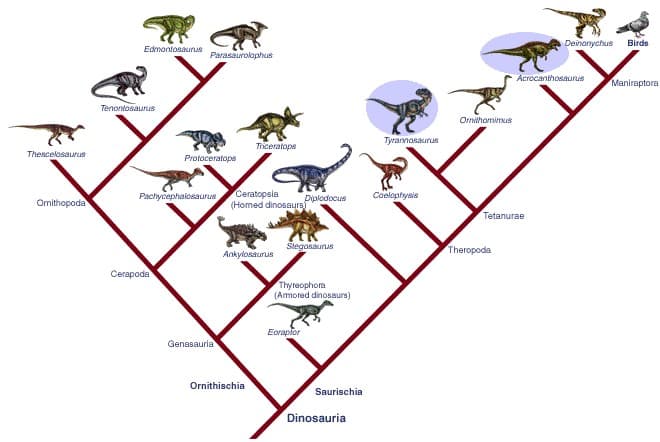

Vamos a remontar este lío desde otro punto de vista. Tiremos al tacho de residuos orgánicos todo lo que dijimos hasta ahora y pensemos que quizá las especies no son tan importantes, al menos no desde el punto de vista individual. Una especie no significa nada sin su historia y sus relaciones. Pensemos en grupos que tengan afinidad evolutiva y agrupemos ancestros con sus derivados (que vamos a llamar grupos hermanos): el ancestro y sus descendientes. Esto es lo que llamamos clados, y su estudio a partir de los caracteres que derivan en cada grupo se llama cladística. En cladística no nos importa qué jerarquía tiene una especie, sino cómo se relaciona un clado con otro según sus similitudes. Así armamos un arbolito con varias ramas llamado árbol filogenético.

Árbol filogenético clásico de los dinosaurios. Cada nodo identifica un ancestro común y cada rama un grupo hermano (Ej: Ankylosauria y Stegosauria; Ornithischia y Saurischia). Nótese que siempre se abren dos ramas. Como vemos, el árbol filogenético de los dinosaurios incluye las aves. Así que sí, un poco vivos están, Susana.

De esta manera podemos ‘hacer zoom’ en donde queramos (y podamos) para ver cómo se relacionan los grupos entre sí, cómo un clado incluye a otro clado, definimos relaciones evolutivas y varios etcétera que hacen de los árboles filogenéticos un pasatiempo muy entretenido que bien podría reemplazar a los crucigramas en la playa (por supuesto que esto es un chiste, nadie haría eso jamás y el pibe de la foto haciendo árboles filogenéticos en San Bernardo es parecido a mí pero no soy yo). Hacer árboles filogenéticos está bueno, por ejemplo, para estudiar algunos grupos de animales fósiles como los vertebrados. En otros grupos y para otras ramas de la paleontología, la taxonomía linneana sigue estando copada a pesar de sus imprecisiones y nos permite manejar el concepto de morfoespecie que mencionamos al principio y que a veces nos viene muy bien. En particular, los paleontólogos tenemos la suerte –o desgracia– de mirar la vida en perspectiva geológica con tiempos muy holgados. Podríamos decir que la tenemos bastante más fácil, pero no es tan así: en muchos casos no resulta sencillo definir un clado o las relaciones entre clados.

Sobre cómo se arman los árboles, cómo se interpretan, qué es cada cosa, cada rama, cada unión y todo el detalle da para contar mucho más (tranquilos, no ahora). No existe un árbol filogenético único y esto se debe a que la interpretación de caracteres, su existencia o ausencia y el patrón de comparación, otra vez, termina siendo de alguna manera un ejercicio subjetivo.

O sea que no podemos llegar a una definición última, unívoca e indiscutible de especie, pero los clados nos permiten construir árboles que vienen a taparnos el bosque de tener que definir exactamente qué es una especie, dado que nos permiten ver el mundo vivo en perspectiva y encontrar cuáles son los caracteres que a lo largo del tiempo fueron separándolos; nos permiten trabajar con un cúmulo de información histórica y no solo con la foto del presente.

Lo que seguro aprendimos después de todo este viaje histórico es que clasificar (y, más que nada, definir) grupos de seres vivos es un bardo. Pero no vengamos ahora a hacernos los sorprendidos, eh. Que si definir qué es la vida ya era un quilombo, ordenarla tampoco iba a estar fácil.