A pesar de las malas noticias que recibimos todos los días sobre lo que está pasando en el mundo, probablemente seamos una de las generaciones más afortunadas de la historia de la humanidad. No sólo vivimos mejor que antes, sino que además somos −probablemente− el primer bloque de humanos capaces de comprender de forma masiva que nos encontramos en un punto de inflexión ambiental sin precedentes y que (aún) tenemos los recursos y el conocimiento para afrontar el futuro incierto que se nos viene. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a ese que consideramos uno de los mayores desafíos que estamos enfrentando como especie: el aumento sostenido de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y sus consecuencias para el clima.

Si bien el dióxido de carbono no es el único gas que contribuye al cambio climático (también están el metano y el óxido nitroso, entre otros), a lo largo de la historia fue uno de los motores más importantes de cambios en la temperatura de nuestra casa planetaria. Por eso nos interesa mucho saber de dónde viene, en qué cantidad y hacia dónde va. Dentro de las muchas metodologías que aplicamos para responder esas preguntas, hay una herramienta utilizada para medir cuánto carbono se emite a la atmósfera al hacer una actividad o fabricar un producto: la ‘huella de carbono’. Por ejemplo, no es lo mismo si para el asado del domingo usamos carbón vegetal (que tiene aproximadamente 98% de carbono) o leña (60% de carbono), si vamos a hacer las compras caminando o en auto, si asamos chinchulines o elegimos una opción vegetariana, o si las sobras de la ensalada las tiramos a la basura o las usamos para hacer compost.

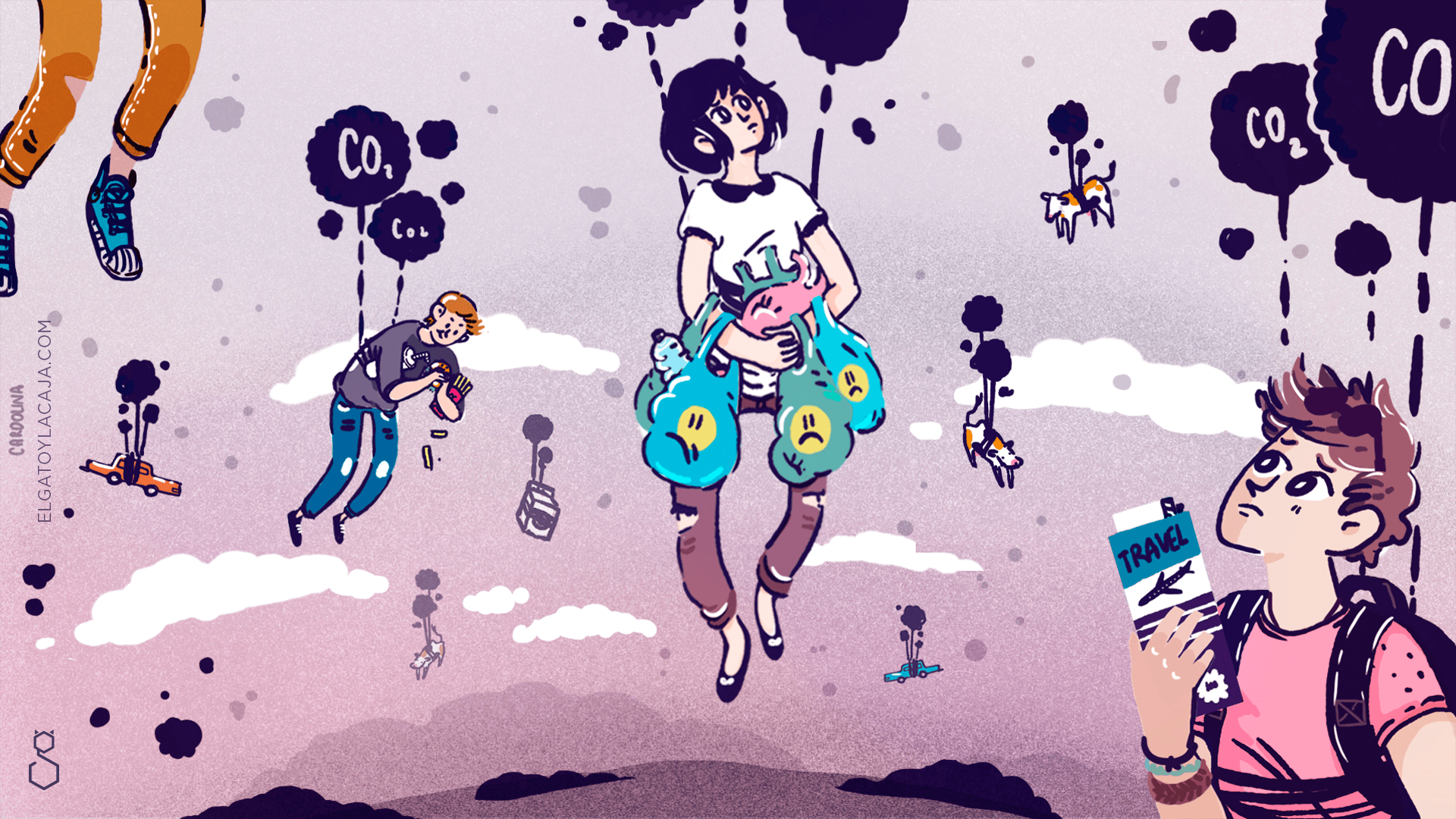

Cada decisión cotidiana implica cambios en el destino de millones de átomos de carbono y, en particular, determina si esos átomos se van a quedar en un lugar sin molestar a nadie o si van a entrar a circular por el mundo contribuyendo al cambio climático.

Pero vayamos un poco más a las bases. La historia del carbono en la Tierra empezó con la explosiva muerte de una estrella hace miles de millones de años. Una muerte que, lejos de ser el triste final del cuento, fue el inicio de algo igual de interesante y complejo. Se generaron allí las condiciones físicas necesarias para que los abundantes átomos de helio se transformasen en litio, potasio y el famoso carbono. En la Tierra primitiva, la atmósfera no tenía mucho que ver con la que conocemos hoy. Nuestro planeta se formó hace algo así como hace 4500 millones de años. Pasaron apenas 500 o 1000 millones de años hasta que empezó a aparecer la vida (una vida muy sencilla y que después se desarrolló en todas las formas que hoy conocemos). En esa época, la atmósfera estaba compuesta en un 30% por dióxido de carbono, cantidad suficiente como para asfixiar a cualquiera de nosotros, que agradecemos que la concentración actual de CO2 en la atmósfera sea de apenas 0,04%. Fueron precisamente algunos de los primeros organismos, unos bichos unicelulares conocidos como cianobacterias, los que empezaron a transformar primero la composición del mar donde vivían, y luego el aire. Organismos muy parecidos a esas cianobacterias todavía viven y son clave para el funcionamiento de nuestro planeta como lo conocemos; aún son capaces de usar el átomo de carbono presente en el CO2 para sintetizar el propio alimento (carbohidratos), liberando el O2 de vuelta a la atmósfera. Esto produjo un cambio no sólo en la composición de toda la atmósfera sino también el clima y en la historia de la vida en la Tierra. El bicherío siguió creciendo y diversificándose, y hace aproximadamente 500 millones de años aparecieron las plantas terrestres, también capaces de hacer transformaciones con el carbono.

La promiscuidad química del carbono (en el minuto 0:09 del video) es el motivo por el cual lo podemos encontrar en más de 16 millones de formas, desde gases simples como el dióxido de carbono o el metano, hasta estructuras gigantes, complejas, hermosas y diversas, como en forma de diamante, proteínas, ADN o un Velociraptor.

Varios millones de años después llegamos los homínidos que, de manera torpe y un poco al azar en un principio pero de forma controlada después, comenzamos a liberar ese carbono retenido en las plantas a través del uso del fuego. Pero eso fue un chiste comparado con la masiva liberación de dióxido de carbono que se generó desde que desarrollamos máquinas que aprovechan la energía almacenada en los combustibles fósiles. Esta tecnología fue fundamental para la posterior expansión e industrialización de productos y procesos que nos trajeron (y mantienen) al mundo tal cual lo conocemos hoy. Hasta ahí las buenas noticias. Pero hay otras.

Como resultado de estos procesos de transformación de energía, terminamos hoy emitiendo cantidades descomunales de dióxido de carbono a una velocidad escandalosa: unas 100.000 veces más rápido de lo que ese carbono tardó en almacenarse en forma de petróleo, carbón y gas. Estamos generando un cambio progresivo en la composición química de la atmósfera que, a su vez, está acelerando el proceso de cambio climático.

El problema no es simplemente que ocurran cambios en el clima, sino la velocidad a la que está sucediendo este cambio en particular; una velocidad que a la mayoría de los organismos vivos les deja (nos deja) poco margen para adaptarse o migrar hacia regiones donde la pasen mejor (o menos peor), y sobrevivir. Si a ese combo le sumamos la enorme transformación que sufrieron los ecosistemas naturales, que podrían funcionar como nuevos hogares o autopistas hacia la Tierra prometida, entonces tenemos un problema doblemente complicado.

Es por eso que los que estudian el clima dicen que no sólo tenemos que dejar de emitir carbono a la atmósfera si queremos bajarle un cambio al cambio climático, sino que también necesitamos reducir su concentración en el aire.

Por suerte, hay un proceso que consiste en atrapar el dióxido de carbono de la atmósfera y apresarlo en un ‘algo’ sin que se escape: un secuestro de carbono. La regla general es que a mayor durabilidad de ese ‘algo’, más estable es el compuesto y más tiempo va a estar secuestrado el carbono.

Una de las mejores formas de hacerlo es usando unas máquinas que existen en la naturaleza desde hace aproximadamente 500 millones de años: las plantas. A través de la fotosíntesis, los amigos del reino vegetal toman el dióxido de carbono del aire, lo mezclan con agua y sintetizan glucosa utilizando la energía del Sol, de la cual se alimentan y almacenan. Estos depósitos de glucosa son los carbohidratos a los que les escapamos cuando se aproxima el verano.

Cuanto más tiempo viva la planta, más cantidad de carbono acumulará y por más tiempo lo guardará. En este sentido, si bien una planta verdefrescalechugosa (como la soja) puede captar carbono más rápido que un árbol debido a su mayor velocidad de crecimiento, también vive intenso y muere rápido, devolviendo a la atmósfera más del 70% del carbono que captó al terminar su ciclo de vida. En cambio, las plantas que producen madera crecen lento pero seguro, almacenando carbono durante cientos de años (y hasta miles en algunos casos).

Pero a todos nos llega la hora, incluso a Matusalén. Cuando las plantas mueren, sus tejidos se pudren y el carbono almacenado puede seguir distintos caminos: ir hacia la atmósfera en busca de la libertad, o ingresar a una prisión de máxima seguridad: el suelo. Es por eso que, si realmente queremos que una gran cantidad de carbono se quede quieta por mucho tiempo y frenar el cambio climático, tenemos que mirar hacia abajo, ya que los suelos almacenan casi el 80% del carbono que hay en los ecosistemas terrestres, casi 3 veces la cantidad de carbono presente en la atmósfera. La magia ocurre cuando los organismos que viven en el suelo comen plantas muertas y defecan un material rico en materia orgánica

y nutrientes, desarmando y rearmando moléculas como si fuesen Legos. Esas moléculas nuevas se mezclan con partículas minerales del suelo −como las arcillas− y forman compuestos de carbono mucho más estables que los que se encuentran en la madera −como el humus, que (lamentablemente) nada que ver con el hummus−. De esta manera, el carbono reprocesado va quedando lentamente guardado, contento y arropadito en la tierra, por decenas, cientos y hasta miles de años.

Acá es donde se entiende la gravedad de las malas prácticas agrícolas (como el laboreo intensivo, el sobrepastoreo, el monocultivo o fertilizar de forma inadecuada) que alteran la estructura del suelo y lo exponen a la erosión. Como el carbono está almacenado en las moléculas del suelo, cuando el suelo se erosiona, también se degradan estas moléculas por las condiciones climáticas. Como alternativa, en los últimos años surgieron propuestas para revertir este lío causado por la agricultura (entre muchos otros), como las Buenas Prácticas Agrícolas o la agroecología. En el caso de la primera, las rotaciones de cultivos,

la siembra directa (‘inyectar’ las semillas en el suelo sin removerlo) y el uso racional de fertilizantes y pesticidas permitidos minimizan la erosión del suelo y contribuyen al desarrollo de materia orgánica. Por otro lado, la agroecología fomenta una visión mucho más integral del manejo de la naturaleza para producir comida, sugiriendo además un rediseño de los paisajes agrícolas para que contengan (entre muchas cosas) parches de vegetación nativa, que entre los muchos servicios que proveen, también permiten un mayor secuestro de carbono que la vegetación presente en los cultivos.

Promover el secuestro de carbono con distintas prácticas no es solución suficiente para contener el cambio climático, pero sí un paso necesario en una pelea de múltiples frentes. Aún así, si no nos calmamos bastante con las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente las provenientes de los combustibles fósiles, no hay secuestro que valga, y para que eso pase eso hacen falta grandes modificaciones en las políticas energéticas de

los países y en nuestras formas de utilizar (y malgastar) energía y recursos, así como en la forma en la que ponemos el tema en agenda, lo priorizamos y exigimos a nuestros representantes que se tomen medidas a gran escala que trasciendan las voluntades individuales y ataquen un problema colectivo de forma colectiva.

Aprovechemos la época dorada en la que nos encontramos, donde aún podemos elegir qué consumir y producir, y cómo hacerlo, antes de que sea demasiado tarde y nos tengamos que conformar con lo que hay. Secuestremos todo el carbono que podamos, que después la recompensa aparece sola.

Esta nota forma parte de Tierra de todos, un proyecto de comunicación pública de la ciencia apoyado por del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, cuyo fin es transferir a la sociedad conocimientos producidos por grupos de investigación consolidados de la provincia. Tierra de todos tiene por objetivo informar sobre el funcionamiento de los ecosistemas, los impactos generados por las actividades humanas y la importancia de conservarlos para el beneficio de toda la sociedad.