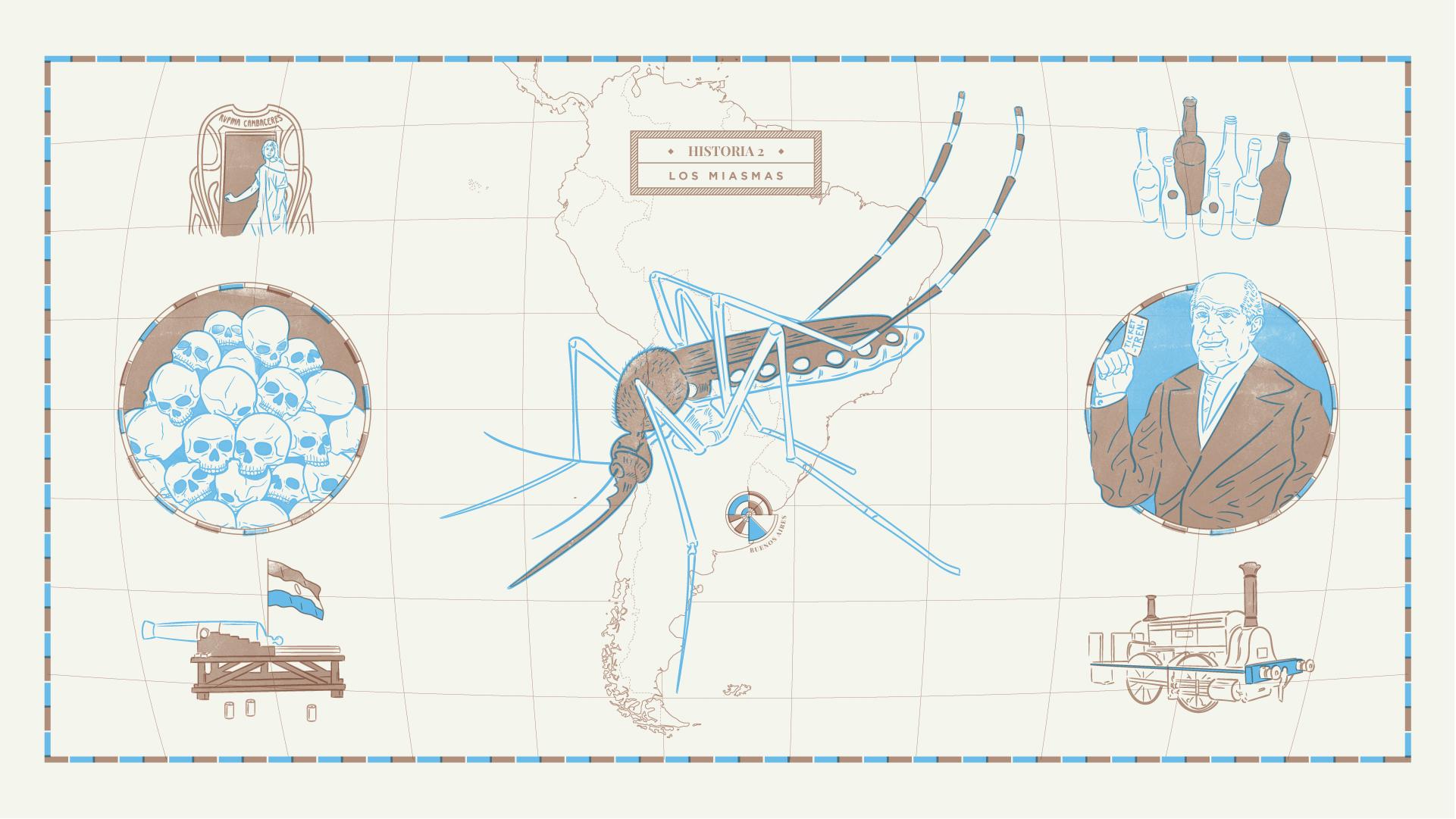

Rufina Cambaceres nació el 31 de mayo de 1883 y su historia está plagada de mitos. Sabemos que su padre, Eugenio, era un escritor famoso que murió cuando ella tenía 5 años y que su madre era una actriz italiana. Ambos, unos ricachones que vivían la buena vida, entre banquetes y fiestas de gala, colaborando para hacer Buenos Aires a semejanza de las grandes ciudades europeas (o al menos una parte de Buenos Aires, por ejemplo la zona de avenida Libertador, que tiene ese insoportable aire a París). Eugenio era miembro del Club del Progreso, un grupo de personas que se juntaban a definir el destino del país y que, probablemente, suponían que la mayoría de las calles llevarían sus nombres algún día. La buena vida de Rufina, por otra parte, no resultó tan buena. Según la historia, o una de las historias, el día que cumplió 19 años, mientras se vestía para asistir a una gala en su honor en el Teatro Colón, murió repentinamente. ¿La razón? Se enteró por medio de una amiga que ella (o sea, Rufina) y su madre (la actriz italiana) compartían amante. Y hay sospechas de que no se trataba de cualquier amante, sino de otro miembro del Club del Progreso: el mismísimo Hipólito Yrigoyen, quien sería presidente catorce años después, y que efectivamente tiene una calle a su nombre.

La historia presenta algunas inconsistencias. Cuando Rufina cumplía 19 años, al Colón todavía le faltaban seis años para ser inaugurado. Por otro lado, si bien se trataba sin duda de una noticia muy fuerte (como puede imaginarse cualquiera que haya compartido compañero sexual con su progenitora), cuesta pensar que Rufina haya muerto por eso. De cualquier modo, concedámosle por ahora crédito al mito: dicen que esa misma noche la pusieron en un ataúd confeccionado con doble capa de madera y metal (por disposiciones aún vigentes al momento de escribir este texto) y la dejaron en la bóveda familiar del cementerio de la Recoleta. En este punto hay varias versiones, pero quedémonos con la que dice que un vigilante del cementerio pasó ―obviamente de noche, estas cosas siempre ocurren de noche―, y notó el ataúd algo desplazado. De inmediato, el hombre llamó a la familia. Al abrir el ataúd vieron con espanto que Rufina tenía marcas en la cara y que la tapa presentaba arañazos desesperados: signos inequívocos de que había intentado escapar. Por eso, en la puerta de su bóveda hay todavía una estatua que la representa queriendo salir (o invitando a entrar, no sé cuál de las dos interpretaciones es más espeluznante), recordatorio para el visitante incauto del primer caso de catalepsia registrado (o parcialmente registrado) en Argentina.

La de Rufina, sin embargo, no es la primera historia en la que alguien despierta del mundo de los muertos. Y esta historia no es la historia de Rufina. Esta es la historia de algo tremendo, posiblemente lo más tremendo que ocurrió en Buenos Aires, algo que tuvo lugar casi 30 años antes de la muerte de la pobre chica que ¿descansa? en Recoleta.

En Buenos Aires, en 1871, ya había tranvías, pero era común que el conductor (que, obviamente, manejaba un caballo y no una locomotora) parase cuando alguien le ofrecía un mate a mitad del camino. Nadie se extrañaba, tal vez porque nadie tenía tanto apuro. Tampoco existía (o no había llegado) el fútbol. Las calles tenían algunos faroles de kerosene que, de a poco, se iban sustituyendo por los de gas. Estos eran mejores, aunque tendían a explotar de vez en cuando. Cuando empezaba a caer el sol, los faroleros iban prendiéndolos uno a uno.

Pero no se trataba de una paz absoluta interrumpida por ocasionales explosiones de faroles. La Buenos Aires de aquellos días estaba recibiendo mucha gente. Cada año la cantidad de inmigrantes crecía más y más. No había mucha organización urbana, la basura se tiraba por ahí y el agua para consumo se recolectaba del Río de la Plata, en donde también se lavaba la ropa y los caballos.

Empezaba a haber bastante hacinamiento y los conventillos se multiplicaban como moscas. Era común que familias enteras ocuparan una sola habitación. Aun así, comer en Argentina seguía siendo muy barato respecto a Europa, por lo que los recién llegados preferían quedarse en esas condiciones antes que volver. Nada era peor que el hambre.

Fuera de Buenos Aires, las cosas tampoco andaban perfectas. En Entre Ríos, en abril de 1870, habían matado al gobernador Urquiza y acababa de terminar la guerra más sangrienta y triste que vió nuestra región: la Guerra del Paraguay, en la que murieron prácticamente todos los hombres paraguayos, incluso su presidente. Y si bien las guerras son, en general, una mala idea y todo el mundo lo sabe, un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta es que las guerras provocan movimientos repentinos de personas de un lugar a otro, y el movimiento repentino de personas de un lugar a otro conlleva, lógicamente, la propagación de un montón de enfermedades.

En enero de 1871 empezaron a aparecer los primeros casos ―en Corrientes primero y luego en Buenos Aires― de una enfermedad muy grave que se conocía como Vómito Negro o Fiebre Amarilla.

Es probable que, junto con los soldados que volvían de la Guerra del Paraguay, hayan venido los virus que ahora, con el diario del lunes de ciento cuarenta años después (por cierto, en esa época sólo existían los diarios La Prensa y La Nación, recién inaugurado, que ya salía en ese formato de hojas grandes que dejaron de usarse en 2016. También estaba El Nacional, el papá de Rufina era su director, tenía pocas páginas y salía a las 3 de la tarde por algún motivo) sabemos que se transmitían por los mosquitos que había en Buenos Aires y otras ciudades. Pero en 1870 se creía que la enfermedad se transmitía por unas cosas que había en el aire que se llamaban miasmas. No es muy fácil explicar qué son los miasmas porque en realidad nadie lo sabía muy bien tampoco en ese entonces. Sería algo que emanan los cuerpos, los suelos y las aguas, que permanece en el aire y que puede contagiar muchas enfermedades. Un ejemplo bastante indiscutido de enfermedad “miasmática” era la Fiebre Amarilla.

Que se tratara de un mosquito transmisor recién se le ocurrió al médico cubano Carlos Finlay diez años después y lo trataron de loco. Igual no los culpo: es mucho más espectacular explicar que una enfermedad se transmite por algo casi mágico que por un simple insecto, pero lo cierto es que “el loco de los mosquitos” tenía razón y recién le creyeron luego de que otro médico (ah, pero estadounidense) repitiera los experimentos.

Entonces, recapitulemos: para principios de 1871 teníamos una Buenos Aires bastante desordenada, con mucho hacinamiento, personas que iban viniendo de una guerra en el norte, probablemente algunos de ellos infectados con Fiebre Amarilla, mosquitos transmisores y un largo verano por delante. Se me hace agua la glándula de la epidemiología.

Para febrero, los casos se empezaron a multiplicar y nadie sabía qué hacer, lo cual se tradujo en un hermoso “todavía no hagamos nada”. En ese plan de no-acción, no suspender los festejos de Carnaval fue un error bastante terrible porque cuando está comenzando una epidemia que se transmite por la picadura de mosquitos, juntar muchas personas, con calor y agua donde se puedan desarrollar las larvas, es la receta para una tormenta perfecta.

Los casos pasaron de ser decenas a cientos y se concentraban, principalmente, en San Telmo. Como había muchos inmigrantes y un grupo de ellos hablaba otro idioma, el italiano, se empezó a culpar a los italianos, obvio. A esta altura, es justo afirmar que esta es la historia de una epidemia provocada por un virus que se transmite de manera obligada entre mamíferos y mosquitos del género Aedes, pero que para fines de febrero de 1871, era una enfermedad miasmática contagiada por italianos.

En marzo, con la epidemia ya declarada ―murieron en Buenos Aires cinco mil personas ese mes, cuando el promedio mensual en épocas en las que no había epidemia era de setecientos― el presidente, Domingo Faustino Sarmiento, otro que logró agenciarse no una sino dos calles a su nombre y que había sido electo por la diferencia más grande en toda nuestra historia (aunque sólo votaban varones argentinos, mayores de 18 años, en voz alta, en el atrio de las iglesias) tomó una decisión absolutamente heroica: se fue. Se subió al tren que en esa época se llamaba Ferrocarril Oeste (y luego se llamó, por supuesto, Sarmiento) y volvió recién en julio, cuando la epidemia se había terminado, para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso y anunciar las primeras medidas con sentido: cloacas.

Pero mientras Sarmiento se exiliaba, en Buenos Aires la epidemia seguía y los miasmas continuaban encabezando la lista de sospechosos (junto con los italianos). Entonces, los que vieron la oportunidad y la aprovecharon fueron los vendedores de terrenos en las afueras de la ciudad. Morón era la alternativa por excelencia: el tren conectaba con el centro y había muchos espacios verdes, cosa fundamental para evitar los miasmas, porque otra característica de los miasmas era que se dispersaban al aire libre. Los avisos ofrecían, con sólo ir a ver los terrenos, pasaje de ida y vuelta en tren y un asado con cuero después del remate. Pero durante la epidemia, cuando la gente empezaba a imitar al presidente y abandonaba la ciudad por temor a ser contagiada, los agentes inmobiliarios no fueron tan buenos: los precios en Morón se dispararon a tal punto que el alquiler mensual de una habitación llegaba a costar alrededor de diez veces un sueldo promedio.

Como los hospitales empezaron a colmarse, se creó la Comisión Popular, un grupo de sesenta médicos que se unieron para tratar de asistir a los enfermos. La mayoría de estos médicos murió de Fiebre Amarilla y sus nombres son los que hoy llevan algunos de los hospitales argentinos, como Francisco Javier Muñiz y Cosme Argerich.

La Comisión iba dando órdenes según surgían en las reuniones diarias. Lo hacían a través de los diarios o en los suplementos de una página que se vieron obligados a publicar cuando empezaron a faltar los recursos humanos para imprimir diarios enteros. En general, decidían deshabitar las manzanas donde se registraban casos y limpiar o quemar las pertenencias. La ayuda que daban era limitada porque aún no se sabía casi nada acerca de la enfermedad y los tratamientos muchas veces empeoraban el cuadro clínico: por ejemplo, los inductores del vómito que en lugar de limpiar de la enfermedad como se suponía que tenían que hacer, le agregaban una bonita deshidratación al pobre paciente.

Aun así, es destacable que estos médicos se hayan quedado en la ciudad a pesar de todo, incluso cuando la epidemia obligaba a reemplazar casi permanentemente a los miembros de la Comisión acorde iban cayendo víctimas de la Fiebre.

El 9 de marzo, la Comisión Popular y el Gobierno dispusieron desalojar todos los conventillos. Advirtieron que, de ser necesario, se utilizaría la fuerza pública. Así se fue evacuando la ciudad, sacando por la fuerza a todas las personas de las piezas donde vivían y quemándoles sus cosas. El tren funcionaba gratis para los que debían irse pero era un beneficio inútil: la mayoría no podía pagar lo que salía una casa en las afueras. Pronto se armaron viviendas provisorias en los vagones de los trenes y campamentos a orillas del Riachuelo.

Claro que, como se transmitía por la picadura de mosquitos, la enfermedad no afectaba sólo a los pobres. Se registraban casos también entre habitantes de los lujosos caserones que había en la zona sur de la ciudad. La diferencia era que muchos de ellos sí tenían adónde ir, como sus casas quintas en los lejanos pueblos de Belgrano y Palermo, que luego transformaron en viviendas definitivas. Quienes nuevamente vieron el negocio fueron, claro, los agentes inmobiliarios, que usaron los caserones con muchas habitaciones para hacer conventillos nuevos una vez pasada la epidemia, lo cual era en ese momento un gran negocio. Esto cambió para siempre la disposición habitacional y poblacional de la ciudad de Buenos Aires.

Abril fue el peor mes. La evacuación de Buenos Aires ya alcanzaba los dos tercios de la población y todo era un caos. Había saqueos, los muertos se acumulaban en las calles, los comercios estaban cerrados, nadie prendía los faroles. Incluso la Comisión Popular se disolvió el 9 de abril y se decretó feriado hasta fin de mes.

Las bóvedas son espacios que uno compra en los cementerios. En general, pertenecen a familias ricas como la de Rufina. Pagan impuestos y todo, hasta te desalojan cuando dejás de pagar (o, más precisamente, cuando otros dejan de hacerlo); pero en general, si uno no es millonario, va a parar a la tierra y luego de un tiempo sus restos son removidos porque se necesita el espacio para otro. Eso sucede en condiciones normales. Cuando los muertos por día son veinte o treinta veces más de lo habitual, un día cualquiera de abril de 1871, los cementerios colapsan igual que los hospitales. Por ese motivo, cuando el Cementerio Sur se llenó, el Estado tuvo que comprarle al Colegio Carilino sus campos de deportes (o sus chacritas de deportes) para construir el cementerio de la Chacarita, el más grande de Latinoamérica en ese momento.

A la construcción del cementerio la acompañaba el problema de cómo llevar los muertos, que eran demasiados y no había quien quisiera manejar las carrozas fúnebres que se usaban en ese tiempo. Entonces, se construyeron vías de tren y se puso a funcionar La Porteña (primera locomotora a vapor que había llegado al país) para llevar los muertos al recién creado cementerio de la Chacarita. El que manejaba el tren (en realidad, la locomotora) era un inglés que había venido años antes para enseñar cómo hacer esa misma tarea y se enamoró tanto de Argentina que se quedó. Murió de Fiebre Amarilla, claro.

Eventualmente llegó el otoño, las temperaturas bajaron y con ellas la fiebre finalmente empezó a amainar. Sarmiento volvió, las sesiones en el Congreso se reanudaron y Eugenio Cambaceres, el papá de Rufina, dio un célebre discurso donde reclamó la separación entre Iglesia y Estado porque ―según sus propias palabras― “el Estado no tiene religión, ni costea culto alguno”. Por supuesto que le dijeron que no: al fin y al cabo, todo había regresado a la normalidad. Quedaban, eso sí, ese enorme cementerio, el nuevo trazado del ferrocarril y las clases acomodadas auto-exiliadas en las periferias de la ciudad.

El recuerdo de la tragedia aún persiste y todos los testimonios que nos quedaron de esa época son terribles, como el famoso cuadro de Juan José Blanes en el que un bebé intenta tomar la teta de su madre muerta ante la mirada acongojada de los doctores Cosme Argerich y Roque Pérez, o los relatos sobre los que se aprovechaban y falsificaban documentos para heredar algo en caso de seguir vivos. Ante una situación tan complicada, muchos eligieron el alcohol, pero no para frotarse las manos ―cosa que, irónicamente, hubiese sido más eficiente porque a su vez había otros problemas sanitarios graves como el Cólera―. Hubo quienes contaron que, luego de una gran borrachera y de quedarse dormidos en la calle, fueron levantados por los carros que buscaban muertos y llevados al tren que iba rumbo al cementerio, y se despertaron un rato después, rodeados de cadáveres, un poco como se despertaría Rufina unos años más tarde. Pero sin amantes conocidos. Ni galas en el Teatro Colón.