Por primera vez vi una mezcla de hechos fortuitos caer en línea y orden. Todos los enredos, las recetas y el revoltijo de la química inorgánica de mi infancia parecían encajar en el esquema ante mis ojos, como si uno estuviera de pie junto a una selva y de repente se transformara en un jardín holandés.

Charles Percy Snow, The Search (1934)

La versión hermosa de la tabla periódica que hoy conocemos está muy lejos de ser un capricho. La disposición de los elementos a lo largo y a lo ancho no es sino la consecuencia de siglos de investigación sobre la estructura del átomo y sobre cómo estos se relacionan entre sí. Es el resultado de una gran cantidad de esfuerzo invertido en organizar y catalogar la información disponible para aprovecharla de la mejor manera posible. Para elevarla. Para expandirla. Para usarla como medio de transporte en un viaje fantástico. Para hacer vibrar a la química en una nueva dimensión, a la cual solo se puede llegar cuando se observan todos los elementos en conjunto. Con sus semejanzas y sus diferencias. Con sus blancos, sus negros y sus grises. Para explotar su potencial al máximo. En otras palabras, para, tabla en mano, entender un poco mejor la realidad en la que vivimos y manipularla a nuestro favor.

Esta es una historia de grandes aciertos y otros tantos fracasos. Protagonizada por científicos adelantados a su tiempo, tan brillantes y apasionados como enfermizamente obsesivos y dispuestos a morir por su trabajo. Gente iluminada, desarrollando sus investigaciones en muchos contextos diferentes, algunas veces bastante oscuros. Una historia tristemente manchada por la falta de diversidad de género pero que, sin embargo, representa uno de los mejores ejemplos que existen de cómo la humanidad juntó evidencia y construyó conocimiento hasta llegar a un diseño que no es perfecto pero es lo mejor que tenemos hasta el momento. Un diseño que, por sobre todas las cosas, nos puede devolver la majestuosa sensación de que un elemento se comporte exactamente como uno esperaría según el lugar que ocupa. O sea: un diseño que funciona.

En busca de la periodicidad

La tabla periódica moderna es, ni más ni menos, una representación gráfica de una ley central de la química. Mejor dicho, de la naturaleza. Mejor dicho, del universo. La ley periódica: la forma más o menos regular en la cual las propiedades físicas y químicas de los elementos varían en función del número de protones que hay en su núcleo, es decir, el número atómico. Y eso no es todo. A simple vista y de un pantallazo, la tabla también nos muestra la distribución de los electrones en torno al núcleo, una característica fundamental para entender su comportamiento.

Pero primero lo primero. ¿Por qué la tabla es una tabla y no una línea recta de 118 casilleros? ¿O por qué no una espiral? ¿O una pirámide?

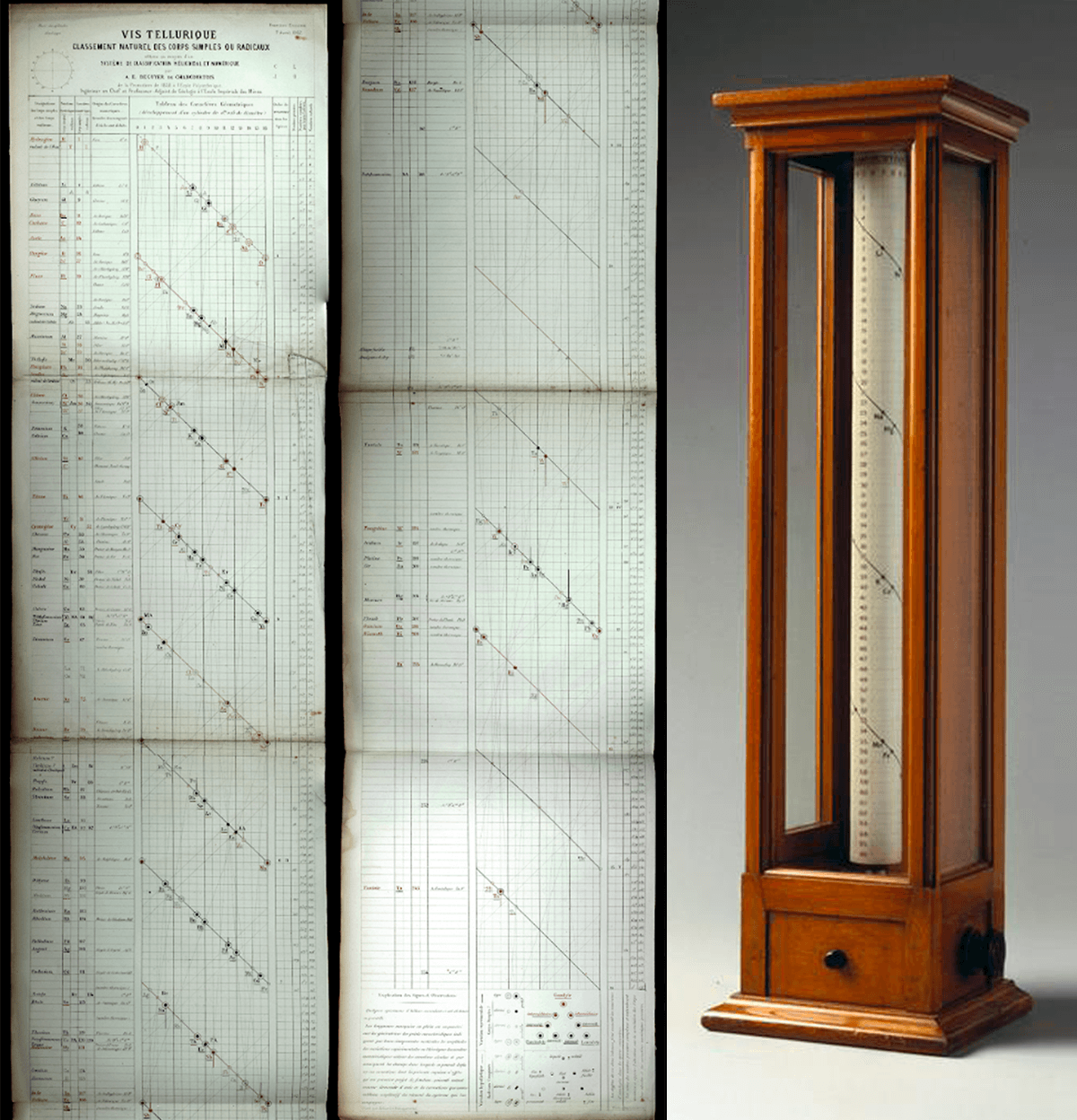

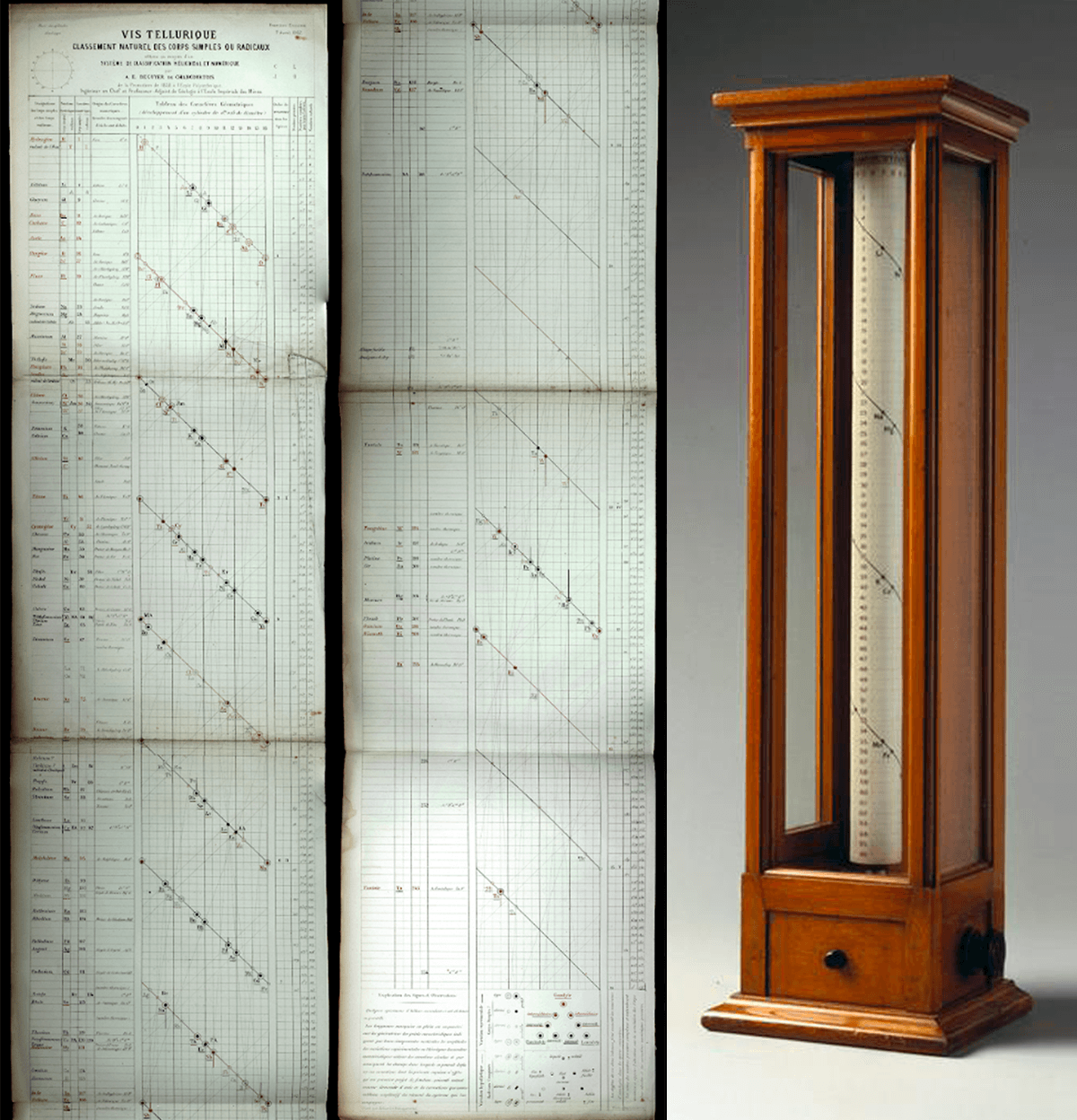

Allá por el 1862, el geólogo francés Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois alineó los elementos conocidos hasta el momento según su peso atómico. Para ello dibujó una complicada hélice sobre la superficie de un cilindro dividido en dieciséis partes. Algo bastante rebuscado, pero con el oxígeno como referencia y el telurio en el centro, elementos parecidos caían uno debajo del otro. Vis tellurique (tornillo telúrico) lo nombró, y pasó a la historia como el primero en notar cierta repetitividad al ordenar los elementos de esta manera.

Por suerte era una versión de la tabla portable. Dijo nadie nunca.

Dos años después, el inglés John Newlands encontró que algunas propiedades químicas se repetían cada ocho elementos, como si fueran una escala musical. Su sistema en forma de tabla era bastante más amigable a la vista que el de Chancourtois. Sin embargo, aunque su regla funcionaba muy bien para los primeros elementos, no se cumplía para aquellos más pesados que el calcio. Además, al considerar únicamente los elementos conocidos hasta el momento, se vio obligado a agrupar algunos con características muy distintas (como el hierro y el oxígeno). Por ello, su ley de las octavas fue violentamente rechazada por una comunidad científica a la que no le gustó nada que sus observaciones quedaran a mitad de camino. No quisieron publicar su trabajo. Se rieron de él. Lo ridiculizaron. Llegaron a preguntarle si había intentado alinear los elementos por orden alfabético. Pero lo cierto es que Newlands había sentado las bases, no sólo de la ley periódica, sino también de la regla del octeto desarrollada unos años después por Gilbert Lewis, quien propondría que cuando los átomos se combinan para formar compuestos más complejos, tienden a completar sus orbitales externos con, claro, ocho electrones. Esta disposición particular de electrones en torno al núcleo le confiere al átomo una enorme estabilidad, similar a la de los gases nobles, el grupo que en la tabla actual está más a la derecha. Por esta razón, como veremos más adelante, todos los elementos (¡TODOS!) tenderán a ir para ese lado.

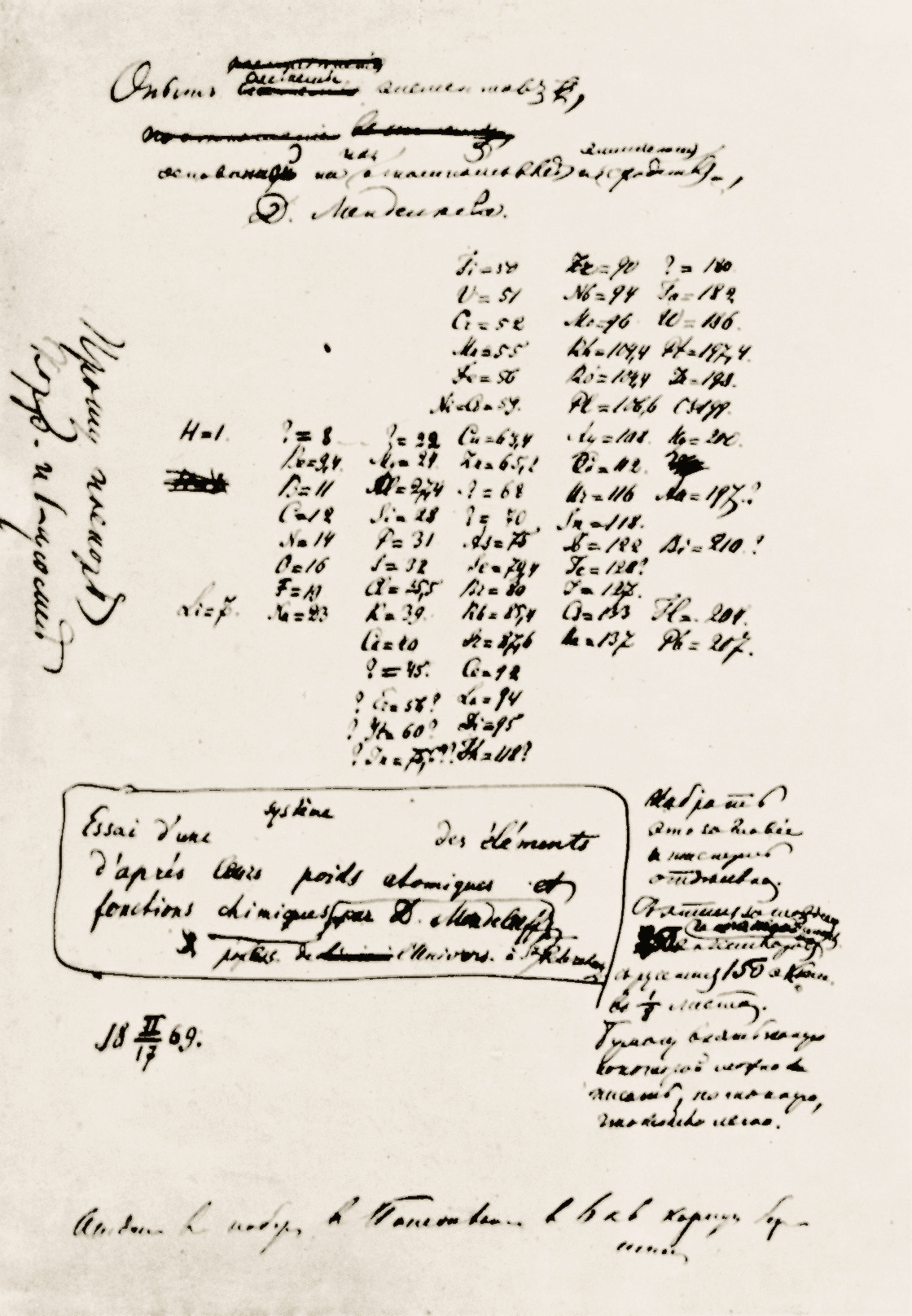

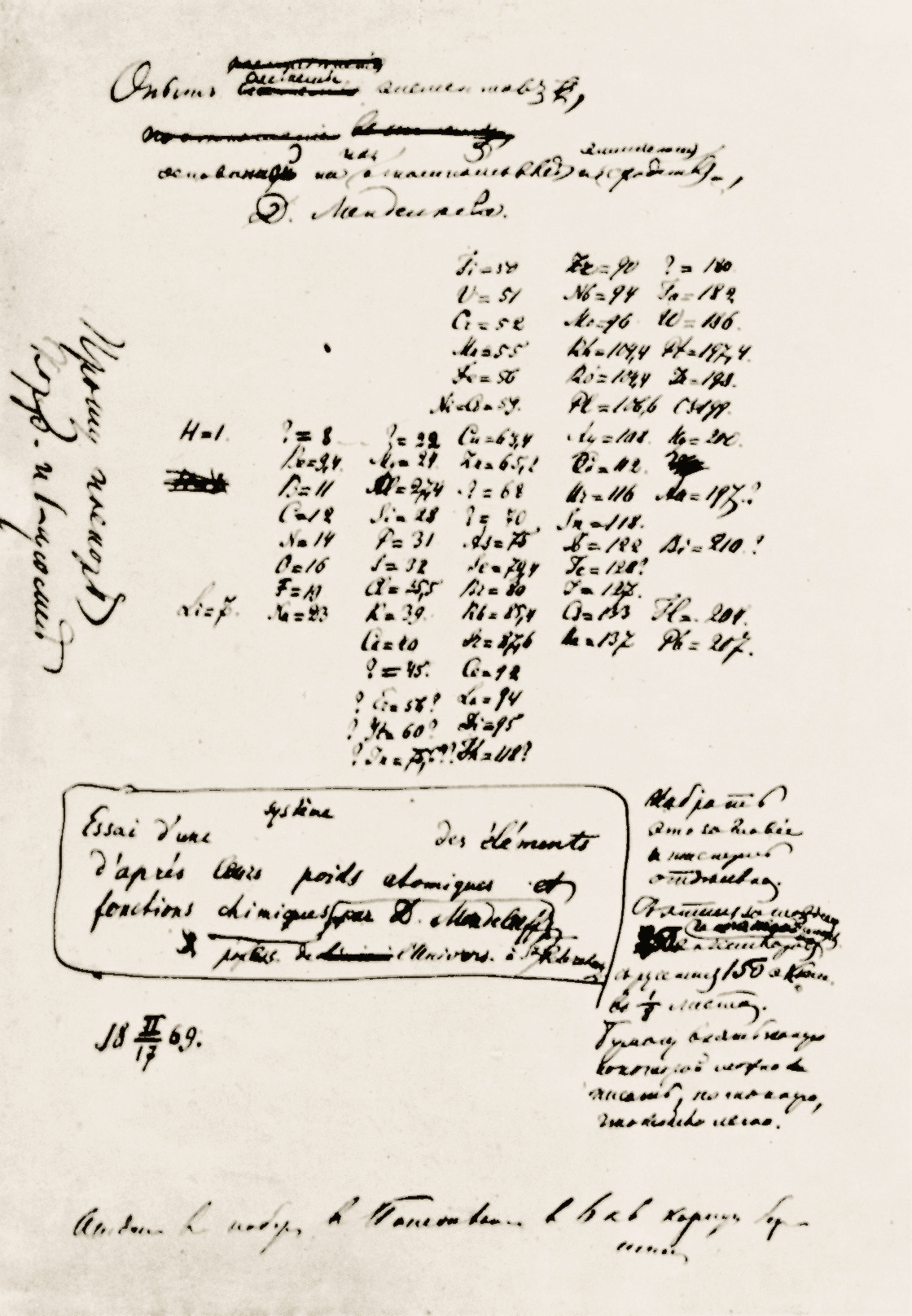

Una propuesta superadora llegaría en 1869. Inspirado en sueños y motivado por encontrar un apoyo didáctico para sus alumnos de Química, el flamante profesor Dmitri Mendeléyev, de la Universidad de San Petersburgo, distribuyó los elementos verticalmente en una tabla de seis columnas según su peso atómico y por cómo reaccionaban químicamente. Al hacerlo, se dio cuenta de que, de tanto en tanto, aparecían algunos huecos en su sistema. En vez de ver esto como un problema, entendió que estos agujeros los iban a ir ocupando elementos que todavía no se habían encontrado y simplemente dejó el espacio libre. Además, en una versión flexibilizada de la ley de las octavas de Newlands, Mendeléyev ignoró algunos pesos atómicos (como los del telurio y el yodo) para agrupar los elementos de mejor manera según cómo se comportaban químicamente, incluso aquellos que todavía no se conocían. Años después, cuando se identificaron esas piezas faltantes y se vio que encajaban perfectamente en los lugares libres que había dejado Mendeléyev, fue evidente lo espectacular de la utilidad de su tabla para predecir características químicas utilizando como bandera la idea central del sistema, la ley periódica.

Primera versión de tabla periódica de los elementos escrita a mano por el mismísimo Dmitri Mendeléyev. Y no, no era médico.

En los años siguientes, Mendeléyev publicaría versiones actualizadas de su ordenamiento, optando por una disposición horizontal y agregando nuevos grupos de elementos, de los que vamos a hablar más adelante.

Todo muy lindo hasta acá, pero el sistema de Mendeléyev también tenía sus fallas, y con el tiempo se comprobó que su propuesta no era del todo correcta. ¿Por qué tuvo que quebrar sus propias reglas para intercambiar, casi arbitrariamente, al telurio con el yodo? ¿Por qué el argón, más pesado que el potasio, en realidad se ubica antes?

A comienzos del siglo XX, Henry Moseley, un joven y apasionado científico inglés, usaría la difracción de rayos X para aclarar el asunto. Repensando experimentos con la radiación realizados por su mentor (un tal Ernest Rutherford), y en base a sus propias observaciones, Moseley pudo calcular el número de cargas positivas en el núcleo de muchos átomos. Este número, el número atómico, corresponde al número de protones en el núcleo y determina tanto la identidad de cada uno de los elementos como su ordenamiento en la tabla. El telurio tiene 52 y el yodo 53, por lo que el telurio se ubica antes. Lo mismo pasa con el argón (18) y el potasio (19). Ahora todo tenía sentido. La humanidad se hubiera beneficiado enormemente si Moseley hubiera seguido con sus investigaciones, pero a los pocos meses de su hallazgo estalló la Primera Guerra Mundial y, ya nominado tanto al premio Nobel de Física como al de Química, decidió enlistarse. Murió antes de tiempo, alcanzado por la bala de un francotirador en la batalla de Galípoli.

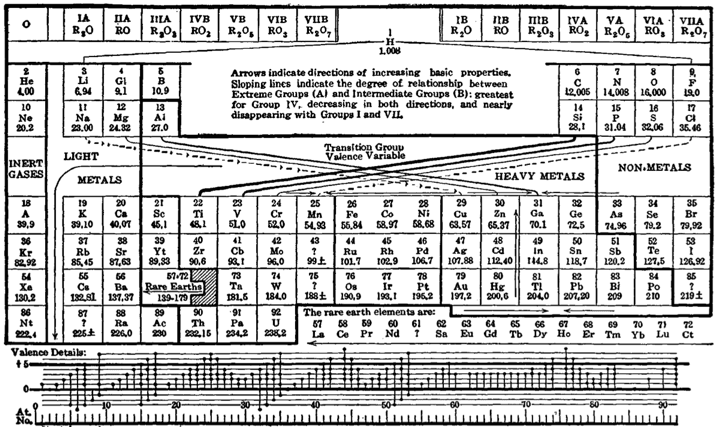

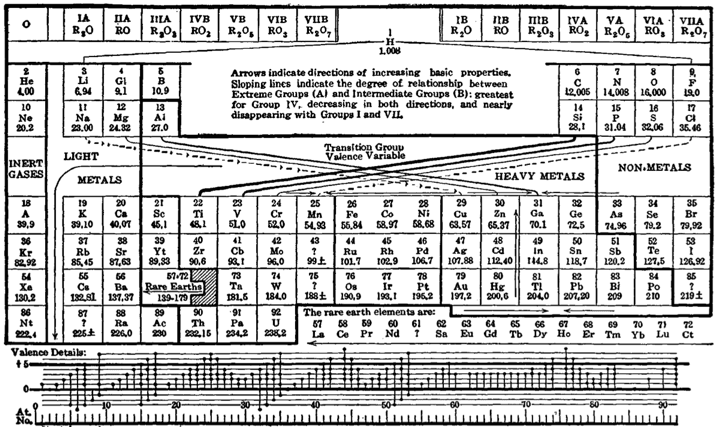

Pasaron algunos años y todavía había cosas que no cerraban. Sin embargo, a principios de los años veinte, Horace Deming utilizó el hallazgo de Moseley para ordenar los elementos en una tabla de dieciocho columnas que empezó a aparecer en cuanto manual de química se editara, y ya no hubo vuelta atrás.

Tabla de Deming publicada en la primera edición de su libro Química general (Wiley, 1923). Hmmm… ¿Qué onda con esas “tierras raras” que quedaron ahí abajo por fuera de la tabla?

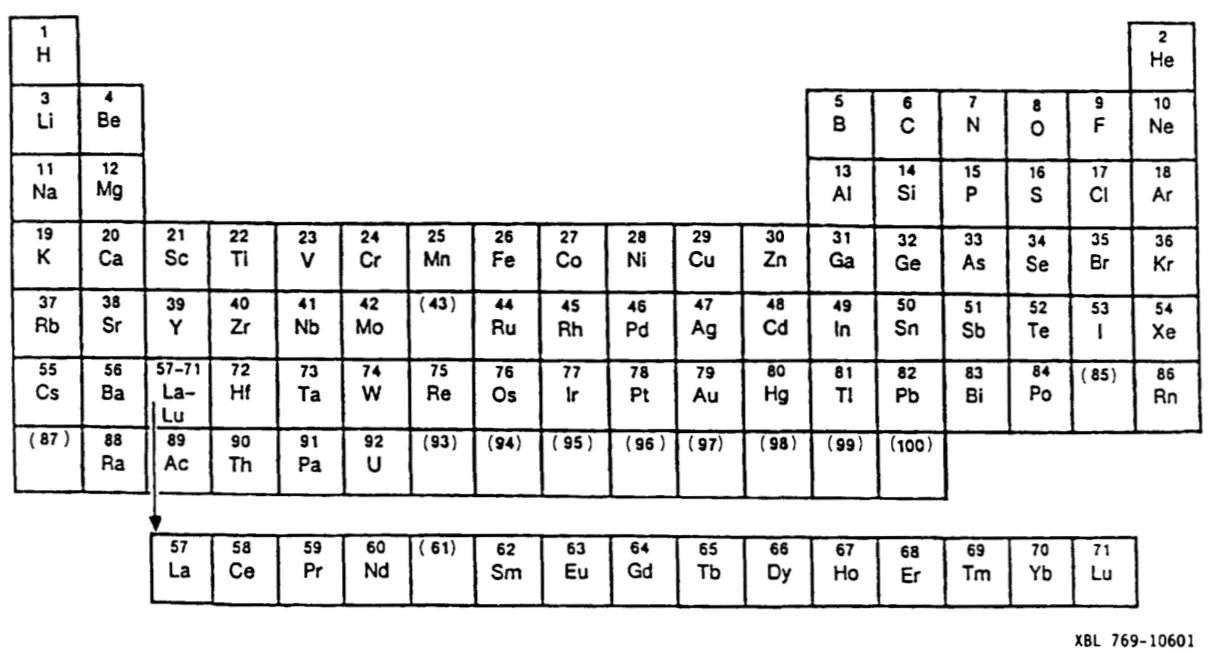

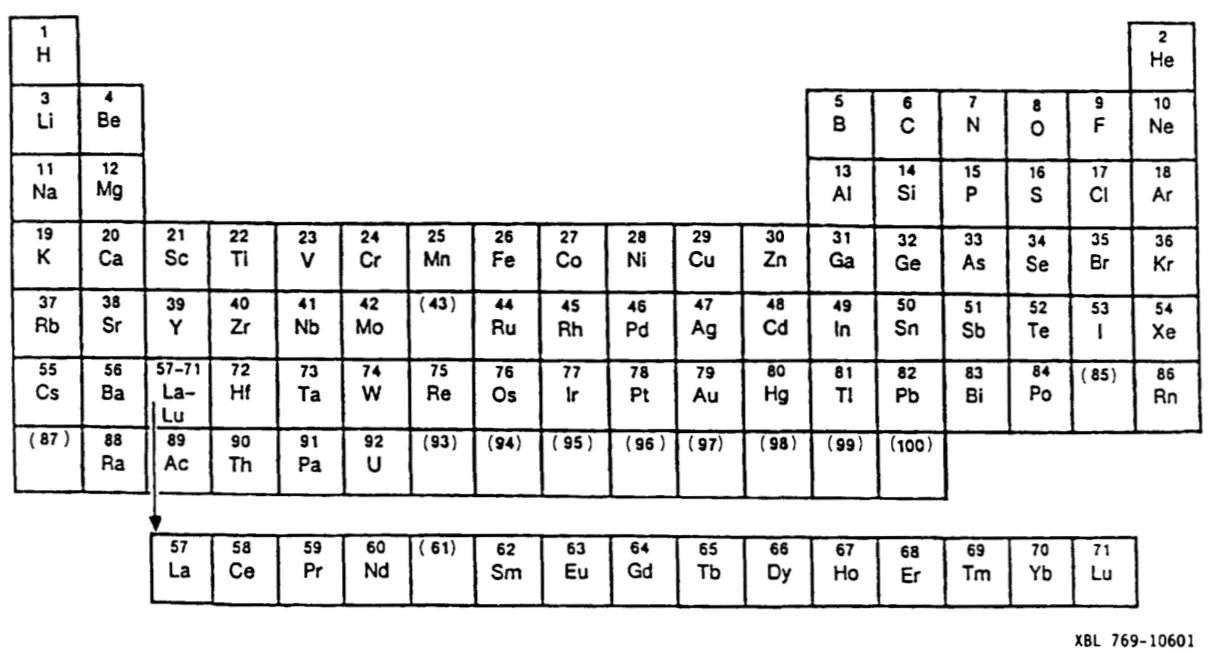

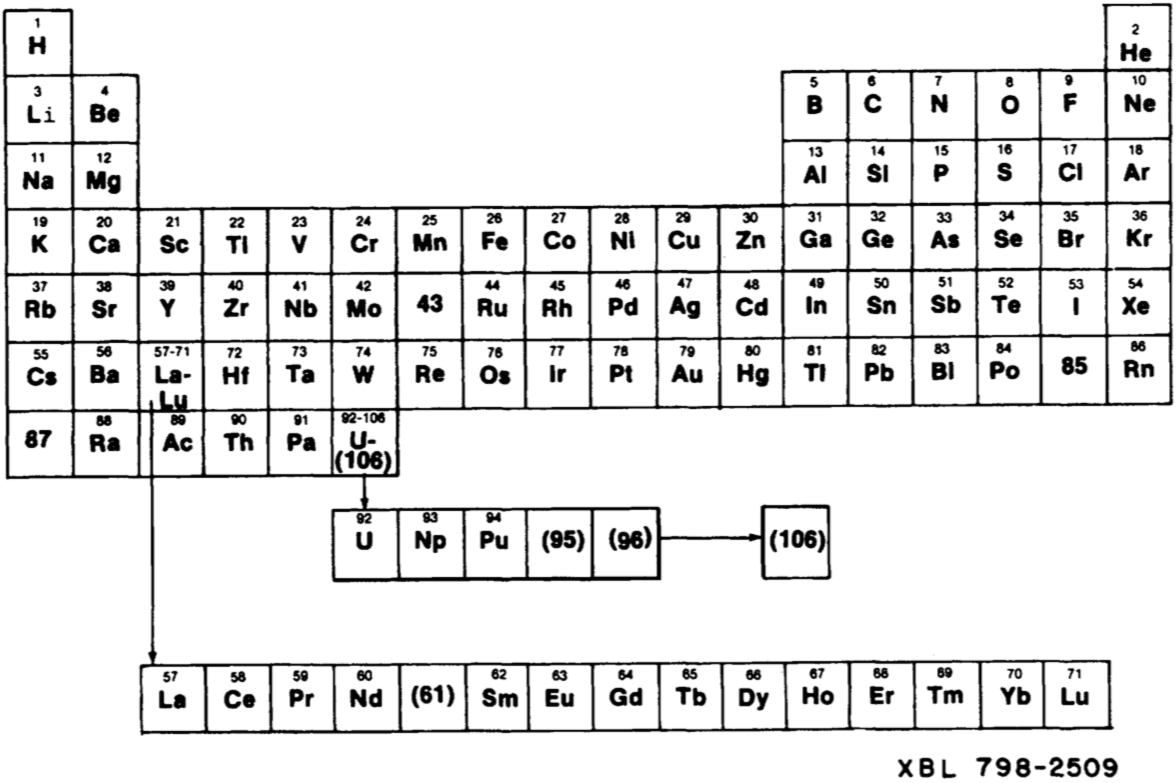

Uno de los últimos aportes significativos a la ley periódica se lo debemos a Glenn Seaborg. Allá por los años treinta no paraba de sacar y poner neutrones en los núcleos de los átomos para fabricar isótopos, es decir, variedades más pesadas o más livianas de los elementos. Pero Seaborg la tenía especialmente clara con los más pesados de todos, los del uranio para aquel lado. Sintetizó diez nuevos, todos radioactivos y bastante distintos a los metales más comunes, por lo que, más allá de mantenerlos fuera de su casa, no sabía muy bien dónde ubicarlos en la tabla. Recién a fines de los años cuarenta estos nuevos elementos fueron agrupados como actínidos (o actinoides, como recomienda la IUPAC, algo así como la RAE de los químicos), y tomaron su lugar definitivo justo debajo de los lantánidos (o lantanoides, las “tierras raras”) entre las dos últimas filas de la tabla. Así quedaron los elementos del fondo, quizás como un resabio de su oscura historia, separados ahí abajo. La realidad es que este nuevo conocimiento se mantuvo oculto durante varios años, no porque la comunidad científica todavía lo estuviera revisando o no terminara de aceptarlo, sino porque estaba siendo utilizado por las más altas esferas políticas para el Proyecto Manhattan. Ese que produjo las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Porque, más allá de lo que digan, ciencia y política nunca fueron cosas diferentes.

Documentos internos del laboratorio de Seaborg en Berkeley, California. Arriba, la tabla en 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Abajo, la tabla periódica formulada durante el Proyecto Manhattan entre 1941 y 1944. La bomba lanzada sobre Nagasaki en agosto de 1945 contenía algo más de 6 kilogramos de plutonio (Pu). El descubrimiento de este elemento fue, oportunamente, publicado en 1946.

Con el correr de los años se fueron llenando los últimos huecos, aislando elementos nuevos y corrigiendo algún que otro detalle, un retoque por aquí y otro por allá, pero ya sin grandes modificaciones. La ley periódica resultó ser válida, y el diseño de la tabla, una herramienta extremadamente útil para predecir el comportamiento químico de los elementos. O sea que ya teníamos el qué y el cómo. Sólo restaba saber el porqué de esta periodicidad.

Los opuestos se atraen (y terceros en discordia)

De vuelta en Francia, unos cien años antes del tornillo telúrico de Chancourtois, el físico Charles-Augustin de Coulomb se la pasaba experimentando con una propiedad fundamental de la materia que lo tenía fascinado: la carga eléctrica. Usando una balanza de torsión y esferas cargadas de estática, Coulomb observó que existen fuerzas de atracción y de repulsión entre objetos cargados eléctricamente. Estas interacciones se conocen como “fuerzas electrostáticas” y dependen de la cantidad de carga involucrada y de la distancia que los separa. Cuanto mayor sea la carga eléctrica y más cerca se encuentren en el espacio, más fuertes serán estas interacciones. Si las cargas son de igual signo, se repelen. Si son de signo opuesto, se atraen como dos adolescentes con las hormonas en ebullición.

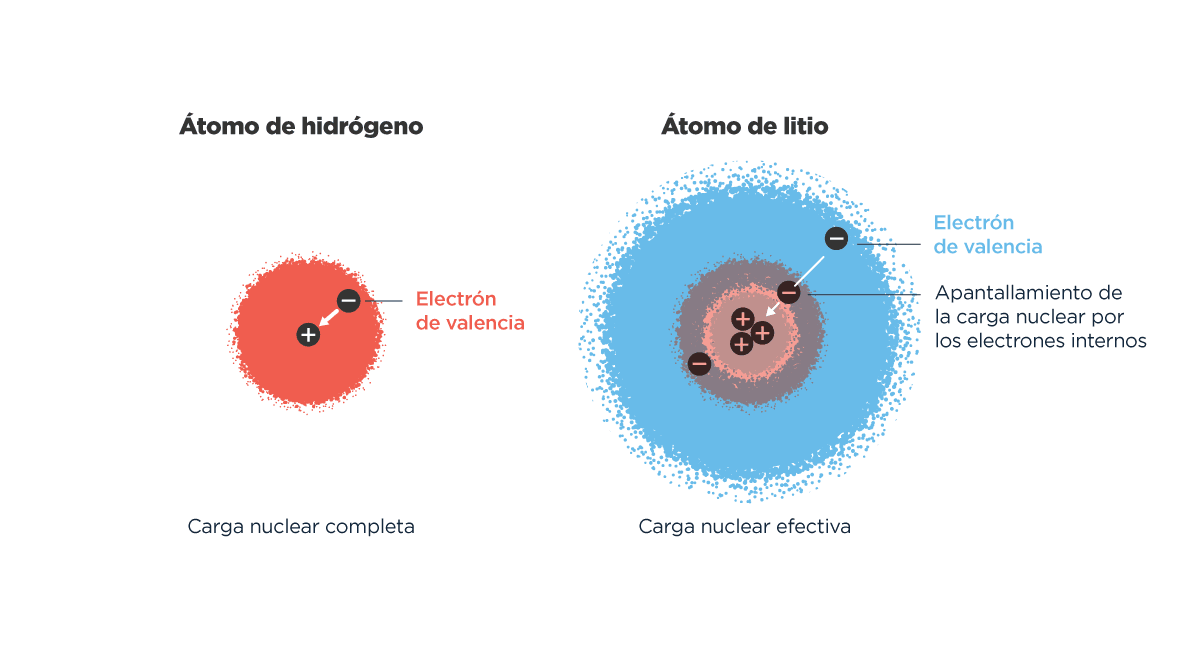

Ahora tomemos el átomo más simple de todos, el hidrógeno, que está compuesto por un solo protón (carga +1) en el núcleo y un solo electrón (carga -1) que lo orbita. En este caso particular, el electrón sufre absolutamente toda la fuerza de atracción proveniente del núcleo y experimenta la carga nuclear completa. El tema es que en átomos con más de un protón en su núcleo y tantos otros electrones alrededor, la cosa se complica un poco. En realidad, un poco bastante. Tanto que los científicos tuvieron que abandonar la física clásica y desarrollar toda una nueva disciplina, la mecánica cuántica, para explicar lo que ocurría. Y como andaban con tiempo, tiraron un par de ideas que ayudaron a entender mejor el propio hidrógeno y encontraron unos cuantos porqués de la ley periódica.

En estos átomos más complejos, los electrones se distribuyen en torno al núcleo en varios tipos de orbitales que pueden contener hasta dos electrones cada uno, mirando para lados distintos (spin complementario, que le dicen). Algunos orbitales se ubican más cerca del centro, más internos. Otros, más alejados. Como una cebolla cuántica donde cada capa representa la probabilidad de encontrar un electrón en un determinado momento, uno a uno se van llenando los orbitales de adentro hacia afuera. El más externo, donde se ubican los llamados “electrones de valencia” (que no tienen nada que ver con la ciudad española), será el único que pueda quedar parcialmente ocupado y es lo que va a determinar el comportamiento químico de los elementos. Es cierto que va a existir cierta fuerza de repulsión entre los dos electrones del mismo orbital, ya que, al fin y al cabo, son dos cargas negativas que en algún momento se encontrarán muy cerca en el espacio. Sin embargo, la masa de los electrones es tan pequeña que esta interacción será mínima, y no hay mucho de qué preocuparse. Por otro lado, la fuerza de atracción entre los electrones y el núcleo (que concentra más del 99,999% de la masa del átomo, o sea, mucha) ya es otro tema.

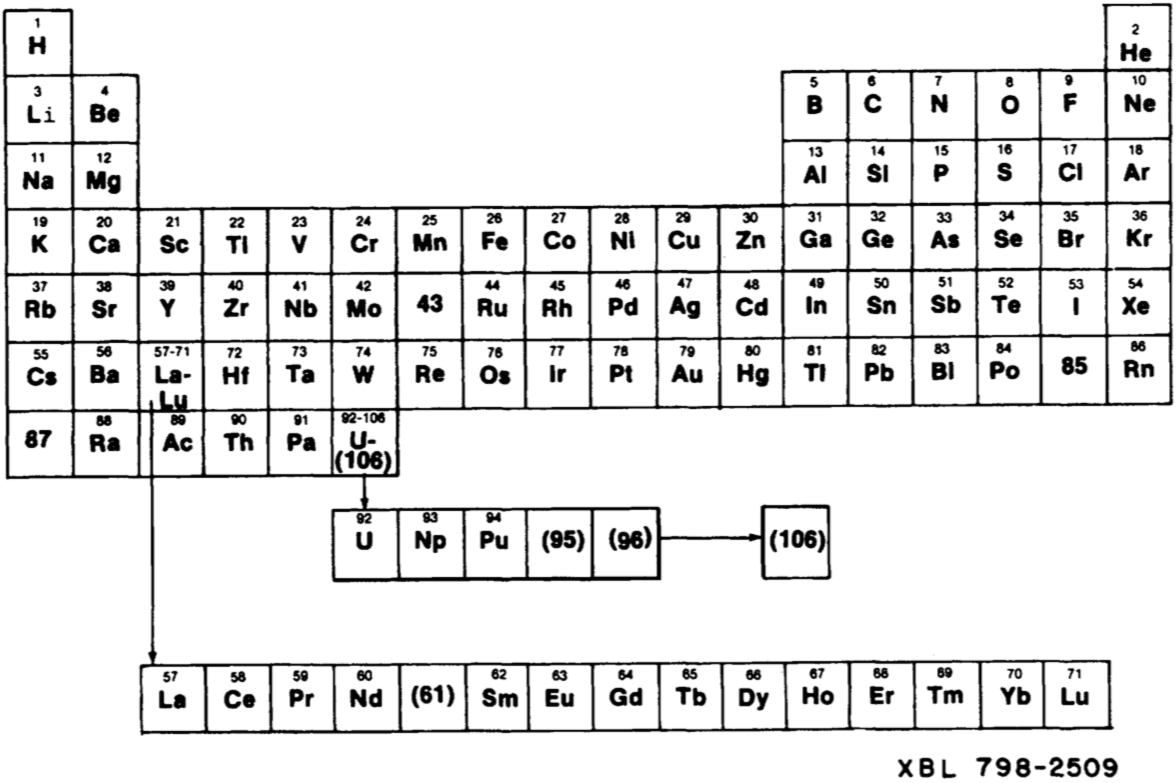

Imaginemos ahora este átomo más complejo, alguno con varios protones, como el litio, por ejemplo. Este núcleo recontra positivo tiene ahora la difícil tarea de atraer, al mismo tiempo, a todos los electrones que lo andan revoloteando. Y lo va a hacer muy bien con los electrones que tenga cerca, esos que ocupan los orbitales más internos. Sin embargo, se le va a complicar bastante con los que estén más lejos. Este fenómeno se conoce como “apantallamiento” y, básicamente, implica que la fuerza de atracción que sienten los electrones más externos disminuye por la presencia de otros más internos. De esta manera, los electrones más alejados son menos atraídos hacia el centro del átomo y experimentan lo que se conoce como “carga nuclear efectiva”, que es siempre menor respecto de la carga nuclear completa.

La carga nuclear efectiva que sienten los electrones más externos (de valencia) corresponde a la fuerza de atracción que ejerce el núcleo (+) sobre estos electrones (-) descontando el efecto de apantallamiento de los electrones internos.

Así como el número atómico le da identidad a cada uno de los elementos, la carga nuclear efectiva que experimentan todos los electrones en general, pero los más externos en particular, es una característica física fundamental que afecta su comportamiento químico. Y no sólo eso, sino que también determina la manera en que este comportamiento se manifiesta a lo largo y a lo ancho de la tabla periódica. Desde el tamaño y la estabilidad hasta la capacidad para interactuar con otros, la atracción entre polos opuestos (y la influencia de quien se meta en el medio) dará forma a la personalidad de cada uno de los elementos.

El tamaño importa, pero también la energía que uno le pone

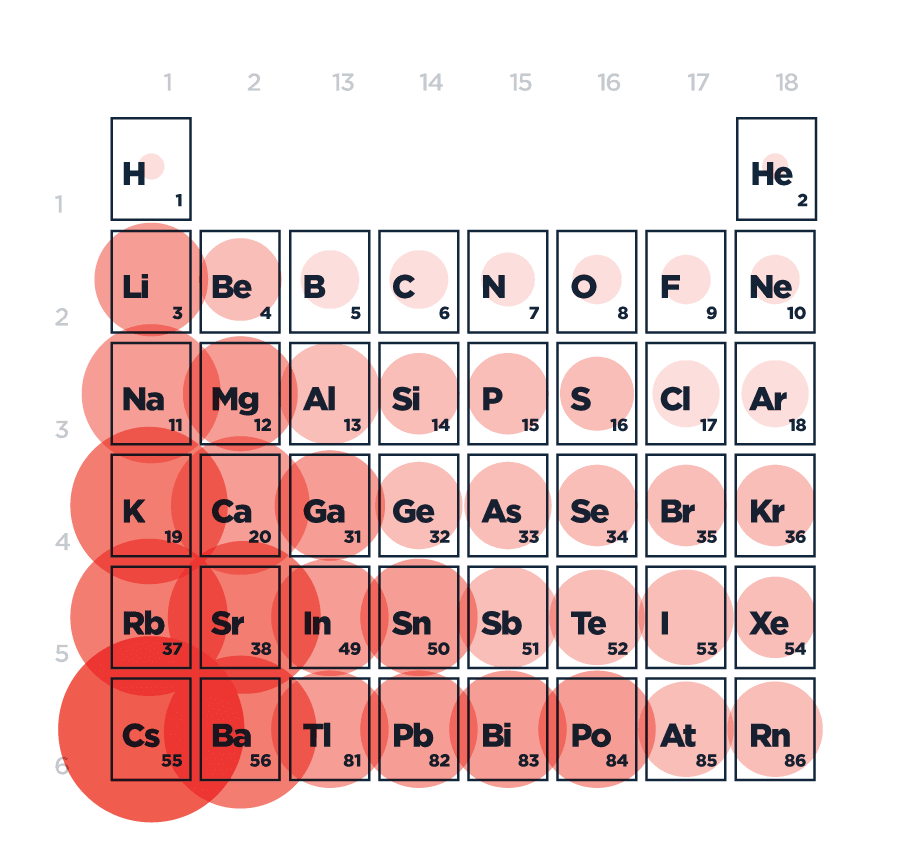

El tamaño del átomo determina algunas propiedades físicas de los elementos, como la densidad o la temperatura a la cual se solidifican o evaporan. Además, influye en la energía que se necesita para que estos intercambien electrones, lo que explica importantes características químicas. Para simplificar el análisis, y que no nos tiren con de todo como a Newlands, vamos a desarrollar principalmente la ley periódica para los llamados “elementos representativos”, o sea, todos excepto los metales de transición y los gases nobles. Ya llegará el momento de hacer referencia a estos elementos maravillosos.

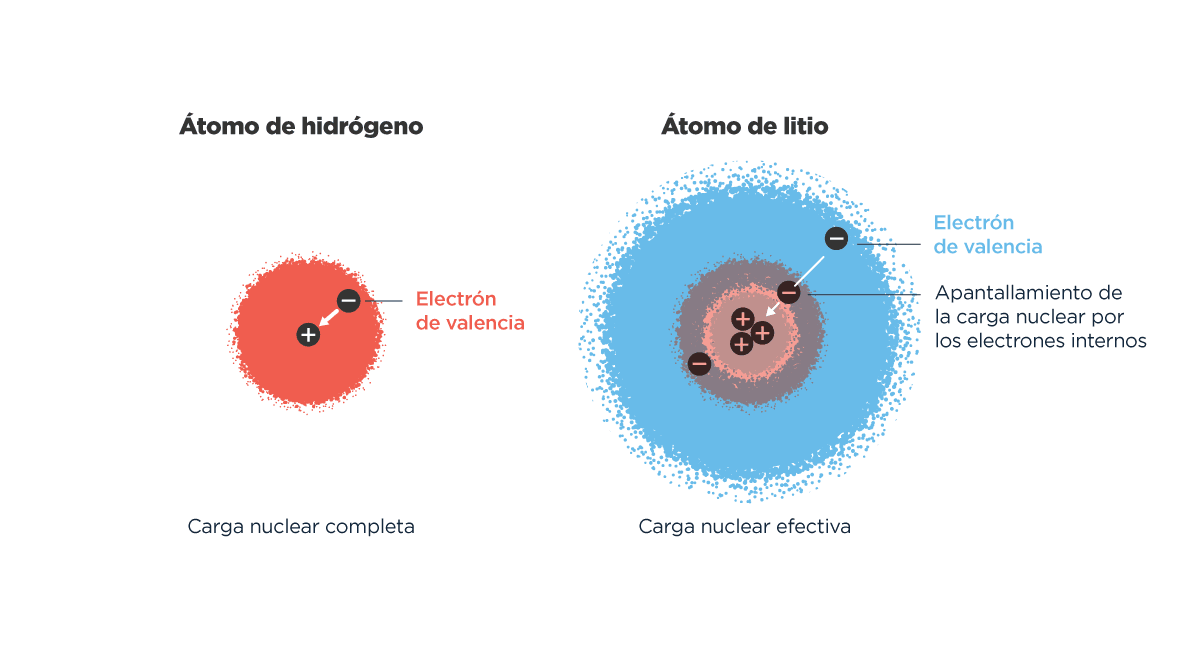

Tabla periódica en mano, a medida que nos movemos de izquierda a derecha –digamos, del litio al flúor– vamos a ver que aumenta el número atómico, es decir, la cantidad de protones en el núcleo (y la de electrones que lo rodean). En este sentido, los nuevos electrones que se van sumando se ubican en torno al núcleo en el orbital más externo. Como este núcleo es cada vez más positivo, la carga nuclear efectiva aumenta, es decir, la fuerza de atracción de los electrones hacia el centro del átomo es cada vez mayor. Esto hace que los electrones de valencia se encuentren más cerca del núcleo respecto del elemento anterior, apretujando todo a su paso. En consecuencia, de izquierda a derecha a lo largo del mismo período, lo que encontramos son átomos cada vez más pequeños. Además, como los electrones de valencia quedan a una menor distancia respecto del centro del átomo, la fuerza de atracción entre ellos y el núcleo es cada vez mayor.

Por otro lado, si nos movemos de arriba hacia abajo en la tabla –digamos, del litio al cesio– también aumenta el número atómico, claro. Pero en este caso, con el aumento de la cantidad de protones, los electrones que se suman se ubican en orbitales nuevos, uno sobre otro, cada vez más lejos del núcleo. Por el aumento de la carga nuclear, este núcleo podrá atraer con mayor fuerza a los electrones que quedaron en los orbitales más cercanos al centro del átomo. Sin embargo, como explicamos un poco más arriba, los electrones internos apantallan la capacidad de atracción del núcleo sobre los más externos. De esta manera, a medida que bajamos por el grupo, el átomo es cada vez más grande por los nuevos orbitales que se agregaron. Además, por el apantallamiento de la carga nuclear, la fuerza de atracción entre los electrones de valencia y el núcleo es cada vez menor.

El tamaño (del átomo) importa, disminuye de izquierda a derecha y aumenta de arriba hacia abajo.

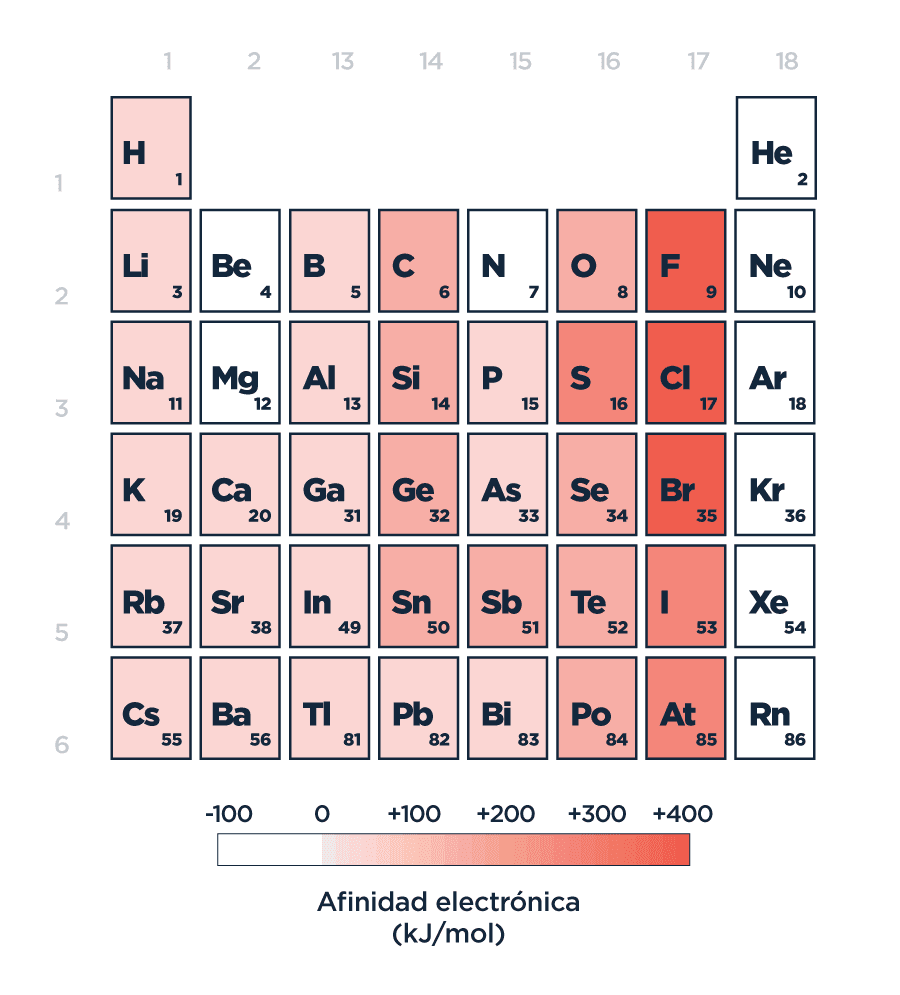

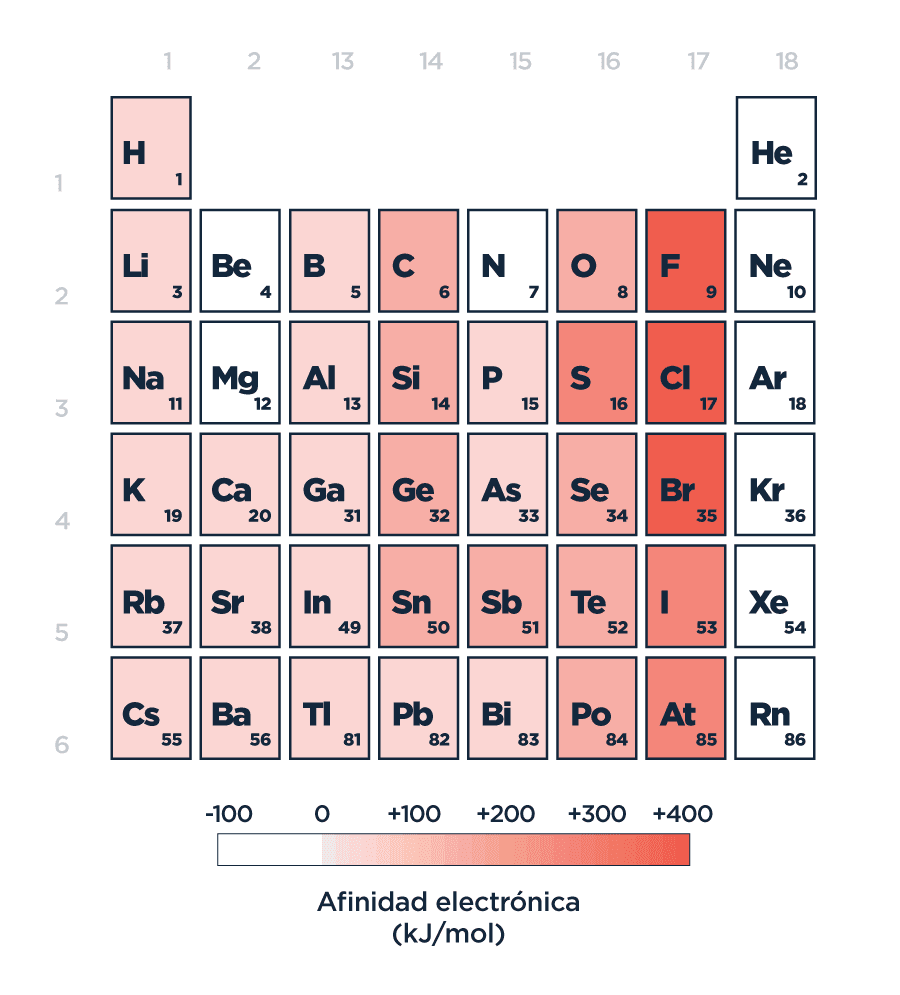

Pero la historia no termina ahí. La acaparadora fuerza de atracción de los elementos más pequeños, esos que están hacia la derecha y arriba de la tabla, no se limita a su propia existencia. Atraen constantemente más y más electrones. Esta afinidad de los elementos por los electrones se conoce como, obviamente, “afinidad electrónica”, y representa la energía que se libera cuando un átomo neutro capta un electrón para formar un átomo cargado negativamente (anión). Este acto de liberar energía, sacársela de encima, significa para el elemento pasar a un estado más estable. Más tranquilo. Más relajado. Y eso está bueno. Siguiendo una relación inversa con la disminución del tamaño del átomo, la afinidad electrónica aumenta hacia arriba y a la derecha de la tabla y explica la capacidad creciente de estos elementos de captar nuevos electrones.

Por cuestiones técnicas, lo que en realidad se determina experimentalmente es la energía que hay que entregarle a un anión para arrancarle su electrón y que quede neutro. Cuanto más grande sea esta energía (como en el caso del flúor, F), mayor es la afinidad por ese electrón y más difícil será separarlos. Notar los valores de afinidad electrónica cercanos a cero para los gases nobles. Estos ya tienen todos y cada uno de sus orbitales llenos de electrones, entonces ¿dónde van a ubicar el próximo?

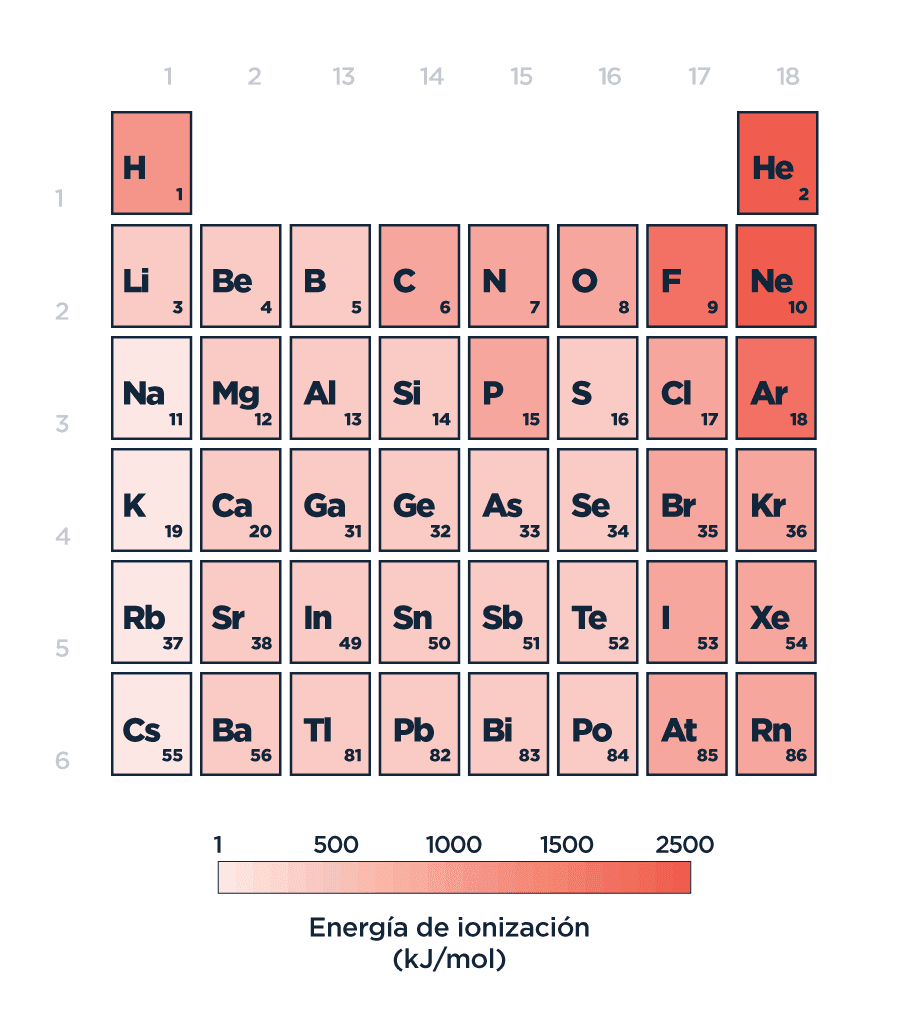

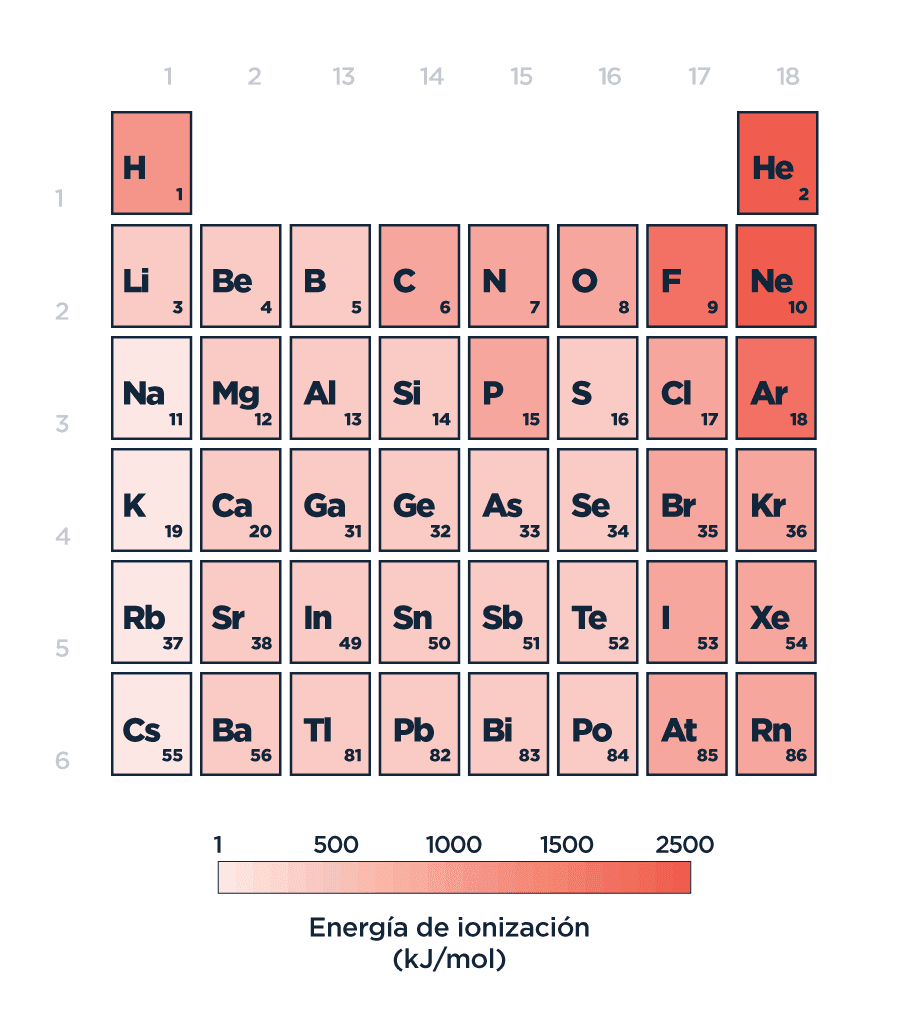

Si seguimos navegando la tabla hacia los elementos que están más a la izquierda y abajo, grandes y despreocupados, veremos que harán todo lo contrario. Andarán por la vida desprendiéndose de sus electrones. En estos grandotes, tan lejos quedan los electrones más externos de la influencia del núcleo que la energía que se necesita para que los cedan es muy baja. Esta tendencia a ceder electrones se conoce como “energía de ionización” y representa la energía que hay que entregarle a un átomo neutro para que libere un electrón y forme un átomo con carga positiva (catión). Este proceso implica separar una carga negativa (un electrón) de una positiva (el núcleo), lo que siempre va a necesitar algo de trabajo (recordemos que los polos opuestos se atraen y lo que uno quiere es vencer esa fuerza de atracción). Sin embargo, si esa energía requerida es relativamente baja, significa que ese elemento se deshará del electrón que le sobra como si nada. Siguiendo una relación inversa con el aumento del tamaño del átomo, la energía de ionización disminuye hacia abajo y a la izquierda de la tabla y explica la tendencia creciente de estos elementos a ceder electrones.

Cuanto menor sea la energía de ionización (como en el caso del cesio, Cs), más fácil será separar el elemento de su electrón más externo, por lo que tenderá a cederlo sin preguntar demasiado. Notar los valores extremadamente altos para los gases nobles. Su distribución de electrones con todos sus orbitales llenos está más cómoda que un viernes de lluvia en la cama meta helado y pelis. Te la regalo el esfuerzo que se necesita para que arranquen a algún lado.

Recapitulando un poco, podemos ver que el comportamiento de cada uno de los elementos quedará definido por su tamaño y por la energía que le pongan a la vida. En un rincón, el cesio, un peso pesado ansioso por sacarse electrones de encima. En el otro, el flúor, un peso pluma de muy alta carga nuclear efectiva, hambriento por esos electrones. En la diagonal que los une, tenemos desde los colgados con alta tendencia a perder electrones hasta los obsesivos con un instinto casi asesino por ganarlos. Desde elementos que son muy buenos conductores de la electricidad, sólidos ostentadores de un brillo metálico, hasta otros cada vez más frágiles y opacos. En los extremos, elementos muy reactivos, cada uno a su manera. En el medio, los metales de transición, que son mis favoritos. Elementos hermosamente diversos, llenos de particularidades, que cuando están solos se parecen más a los despreocupados de la izquierda que a los acaparadores de la derecha.

¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos?

Un grupo que merece especial atención es el de los gases nobles. Tan buena está su distribución de electrones en torno al núcleo, con todos y cada uno de sus orbitales completos, que nadie los va a sacar de su estado de bienestar fácilmente. Poseen los valores de energía de ionización más altos que se conocen, y ni sentido tiene hablar de su afinidad electrónica. Ellos están más allá. Alcanzaron la estabilidad que otros elementos siguen buscando en su continuo dar y quitar electrones.

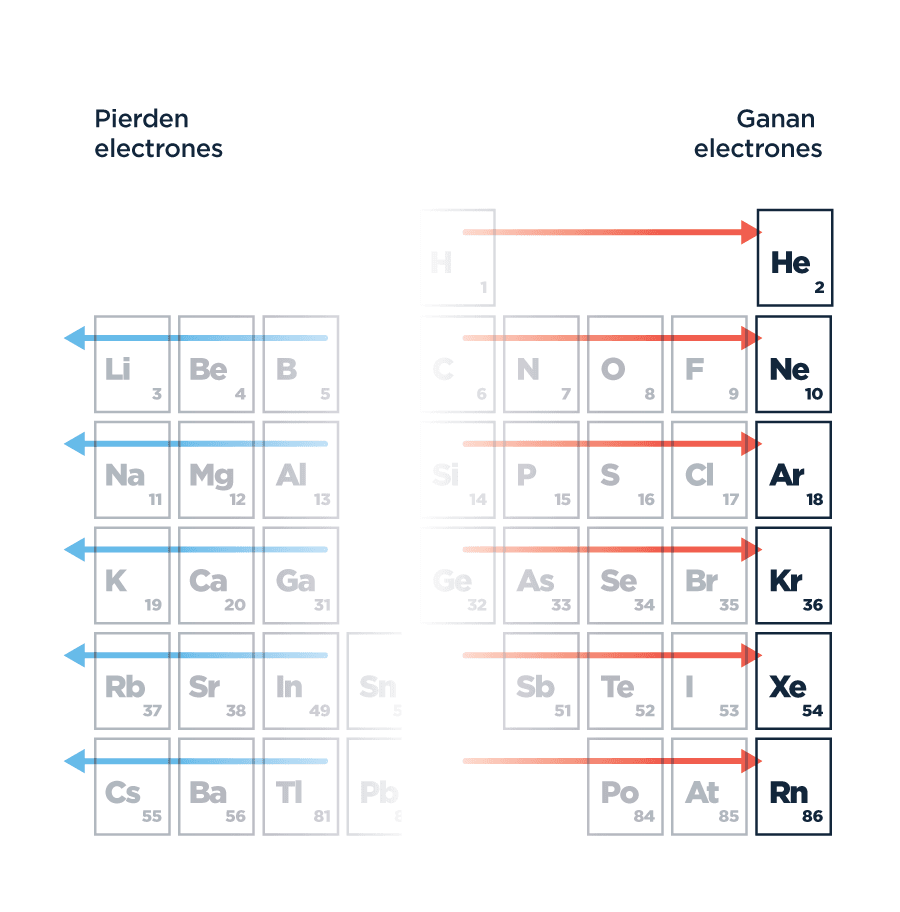

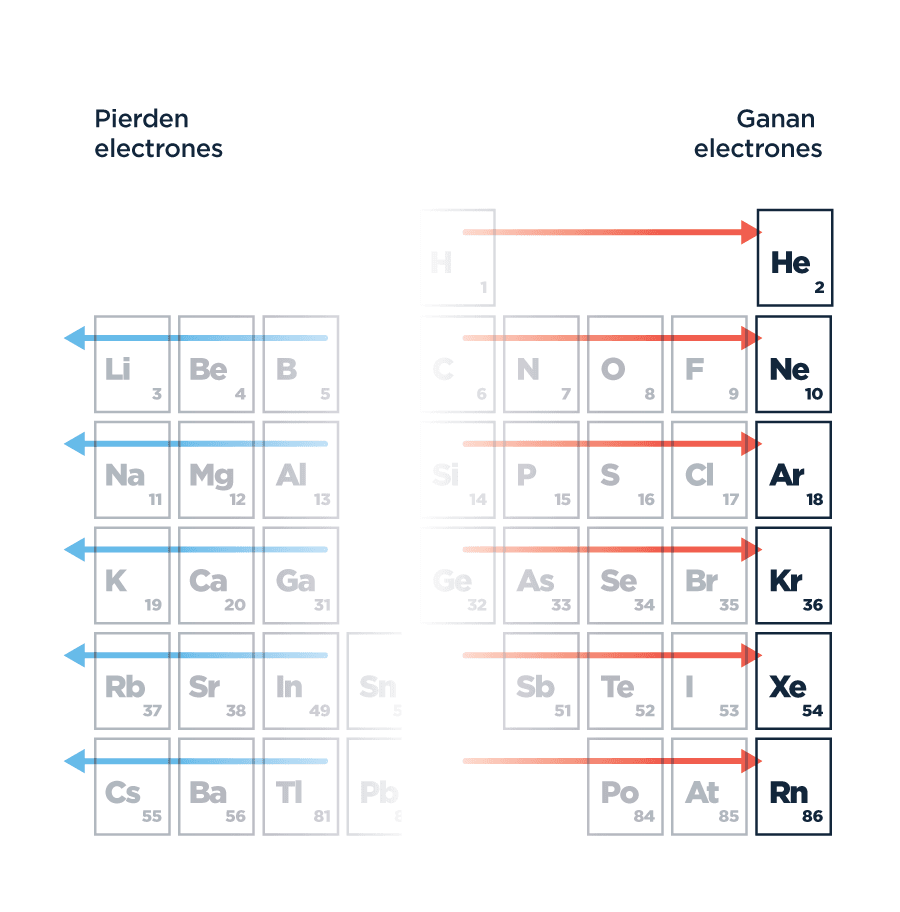

Como todo tiene que ver con todo, cuanto más arriba y a la derecha miremos, más pequeño es el átomo, más alta su afinidad por los electrones y, por lo tanto, mayor su capacidad para atraerlos. En el caso del flúor, que se encuentra a un solo espacio del neón, al hacerse de un electrón ya se quedará tranquilo. Por otro lado, cuanto más abajo y a la izquierda vayamos, más grande es el átomo, menor es la energía necesaria para que se separe de su electrón y, por lo tanto, menor su mambo con soltarlo. En este caso, como el gas noble del mismo período les queda muy lejos allá a la derecha (y llegar hasta ahí implicaría ganar electrones, no perderlos), estos elementos tratarán de parecerse al gas noble del período anterior, un renglón más arriba. De esta manera, el cesio, por ejemplo, tenderá a perder un electrón para imitar lo más posible al xenón.

Por su menor tamaño y alta afinidad electrónica, los elementos que están a la derecha de la tabla periódica tienen una alta tendencia a ganar electrones. Por el contrario, los elementos que se encuentran del lado izquierdo, de mayor tamaño y menor energía de ionización, los pierden fácilmente.

A todo esto, el cloro, que está justo debajo del flúor, también se encuentra a un espacio de su correspondiente gas noble, el argón. Por lo tanto, igualmente tenderá a hacerse de un solo electrón. Lo mismo ocurre con el bromo, que comparte grupo con los dos anteriores (conocidos en conjunto como “halógenos”, los formadores de sales), también necesita un electrón para parecerse al noble kriptón. Y del otro lado de la tabla pasa algo parecido: todos los elementos del grupo del litio (conocidos como “metales alcalinos”) tenderán a ceder un electrón para llegar al gas noble correspondiente, mientras que los del grupo del berilio (los metales alcalinotérreos) lo harán perdiendo dos.

Dicen que la belleza está en los detalles, y acá la tabla periódica nos regala uno sublime. Si miramos detenidamente los elementos representativos, vamos a descubrir que por esas cosas de la vida –o de la química (¿o serán lo mismo?)– el flúor y el cloro, que tienden a reaccionar ganando un electrón, están separados por ocho elementos. A su vez, el cloro está ubicado a otros ocho del bromo, que también se comporta muy parecido. Si seguimos mirando bien, veremos que igualmente son ocho los que separan a todos y cada uno de los metales alcalinos entre sí, y también a los alcalinotérreos. Y ocho son las notas en una escala musical. Con los ojos cerrados, la mente en la tabla y el oído atento, podremos escuchar dos elementos sonando parecido entre otros tantos que suenan distinto, como si fuera una orquesta algo dispersa. Nada más ni nada menos que 118 elementos en perfecta armonía, formando una composición magnífica mucho tiempo después de que Newlands diera el tono, Chancourtois ajustara las clavijas y Mendeléyev iniciara la sinfonía.