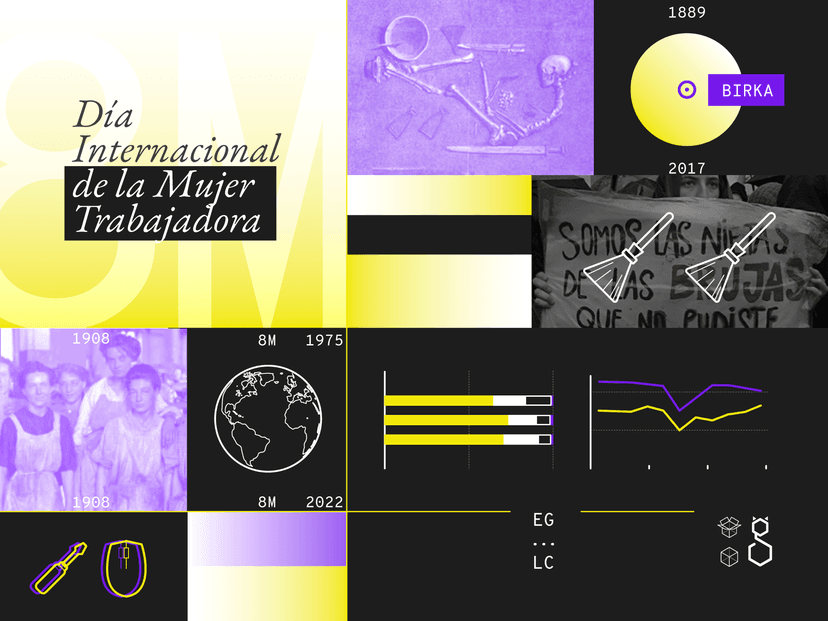

A veces nos acordamos de una historia y no tenemos la menor idea de dónde ni cuándo la escuchamos por primera vez. Milenios antes de internet, las anécdotas con moraleja ya se viralizaban mutando en cada iteración gracias a la libre versión de la oralidad y la fuente más usada de la historia: ‘el amigo de un amigo’. Fue un poco en esa modalidad que me llegó la historia de esta familia cordobesa.

Había una vez un señor de unos 70 con tres hijos bastante caraduras. Un buen día se le plantaron para que les repartiera la herencia en vida, porque no tenían tiempo de esperar a que se muera. El tipo accedió y dividió sus bienes en tres partes iguales.

Cuenta la leyenda que uno de ellos salió de caravana con cheque en mano y no se volvió a saber de él hasta que se reventó el último centavo. El hermano del medio enterró la guita en el patio de la casa y, el día que le dio por desenterrarla, la inflación se lo había comido crudo. El tercero invirtió la plata y en unos años había hecho una fortuna. Moraleja rápida y sucia: lo que consigas depende directamente de las decisiones que tomes, del correcto equilibrio entre responsabilidad y audacia. Frente a idénticas circunstancias y con los mismos medios, le va a ir mejor al que le meta pila e ingenio que al que sea medio lento o directamente un caso perdido.

Esa idea se nos presenta a veces cual constatación de que todo es justo y divino. Porque un mundo en el que el esfuerzo será recompensado es ese en el que ganan los buenos, entendidos como los que la pelean, no agarran atajos ni se tiran a tomar sol en la banquina. Pero además, empuja la realidad a ser un poco mejor, porque con su promesa de premios y castigos nos incentiva a preferir el esfuerzo. Y aún más, es un mundo en el que tu destino está en tus manos, depende de vos, de lo que hagas. Es proponértelo, ponerte las pilas y yastá. Así de lindo suena lo de ‘vivir en una meritocracia’.

Una meritocracia es una sociedad en la que el éxito y el fracaso son de quienes se los ‘merecen’. Y eso es porque premios y castigos son repartidos en ‘justa’ proporción al esfuerzo de cada uno. Eso sí, es importante aclarar que cuando hablamos de meritocracia estamos hablando, generalmente, de UNA FORMA de meritocracia en particular. Por un lado, una en la que premios y castigos son formas de distribución de la riqueza. Y por otro, en la que eso que se define como ‘esfuerzo’, como lo valioso o virtuoso (‘merecedor’ de algo bueno), es una determinada manera de entenderlo, y que tiende a identificarse con ‘trabajo’, ‘estudio’ y ‘audacia’ (concretamente, en el comportamiento económico).

La ‘condición necesaria’ que solemos pasar por alto

Volvamos a los hermanos chantas, ese claro ejemplo de que ‘el desempeño individual hace la diferencia’. Hay algo que es importante no pasar por alto: para que la diferencia en los logros se haya explicado por lo que cada uno hizo, fue necesario que los tres tuvieran ‘idénticas circunstancias, medios y oportunidades’. La cosa habría cambiado bastante si, por ejemplo, uno de los hermanos hubiera recibido el doble de herencia que el otro; o si alguno hubiera tenido muchos más gastos por padecer de una enfermedad crónica; o si alguno simplemente hubiese tenido suerte, cruzándose de casualidad con oportunidades que sus hermanos no. Incluso podemos imaginar que uno de los hermanos en particular tenía amigos que le consiguieron un negocio redondo… y así podríamos seguir hasta llenar un libro entero.

Si las IDÉNTICAS circunstancias, medios y oportunidades son condiciones fundamentales para que la diferencia dependa de cada uno, y si esas condiciones podrían no darse en los hechos, es peligroso (y falaz) invertir la lógica y asumir que los diferentes logros son prueba fehaciente de que unos se esforzaron más que otros.

Es igual de tramposo insistir en que ‘vivir en una meritocracia dependerá de que creamos en ella y en el valor de esforzarnos’, porque nada de eso va a llevar a que esas condiciones claves se cumplan si, para conseguir lo mismo, algunos tienen que trabajar muchísimo más que otros. Porque, ojo, que las circunstancias no determinen de forma absoluta tus posibilidades, y que con esfuerzo puedas conseguir más que sin él, no es sinónimo de meritocracia. Así, siempre habrá un Roberto o una Marta que a pesar de crecer en la villa ‘se recibió de médico con el mejor promedio de la facultad, mientras vendía pastelitos y cuidaba a sus 5 hermanos’. Irónicamente, estos casos −que son esporádicos y famosos precisamente por su singularidad− parecerían mantener viva la fe en la meritocracia.

“¿Viste? El que quiere puede”. Así se simple, como quien no quiere la cosa, pasamos por alto que Roberto y Marta tuvieron que hacer un esfuerzo infinitamente mayor que varios de sus compañeros de clase, para conseguir más o menos lo mismo. Para ‘igual esfuerzo-igual recompensa’ pruebe en la oficina de al lado.

Otra cuestión con esas historias que nos emocionan tanto en las charlas Ted o en el sillón de Susana, es el enorme sesgo que se activa cuando tomamos casos excepcionales como si fuesen indicadores de la forma en que funciona el mundo. Porque mientras festejamos que ‘quien lo intentó lo consiguió’ y que entonces ‘alcanza con intentarlo’, perdemos de vista a los otros miles que lo intentaron pero no lo consiguieron.

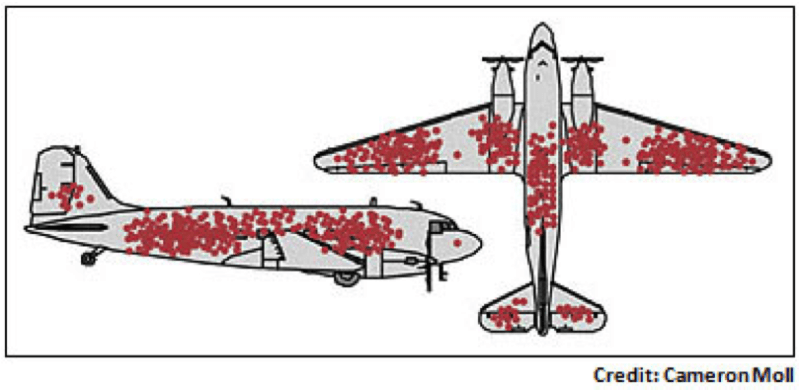

Hay una anécdota de la segunda guerra mundial que ayuda bastante a entender cómo funciona este sesgo, conocido como ‘sesgo del superviviente’. En plena contienda, los Aliados contrataron un equipo de expertos para que les indicaran qué partes de los aviones convenía reforzar. La idea era conseguir que soportaran mejor los ataques de artillería, pero sin el enorme gasto que implicaría reforzar el avión entero. La propuesta de los mandos militares era reforzarlos en las zonas donde los aviones que regresaban presentaban el mayor daño. Pero los expertos opinaron lo contrario, porque esos impactos eran los que habían recibido los aviones que consiguieron volver. O sea que esas partes no eran representativas de las más vulnerables, sino todo lo contrario.

Pensar que María hashtag emprendedora es representativa de una victoria de la meritocracia es no estar mirando que hay que reforzar el avión donde no hay impacto, porque esos son los aviones que no vuelven.

Lo que se hereda no se hurta. Ni es mérito.

Pocos se atreverían a decir que todo depende de tu esfuerzo en una sociedad esclavista o medieval. Se supone que la meritocracia aparece cuando tenemos ‘libertad’ y podemos ‘elegir’. Cuando hasta el pibe de barrio puede llegar, hacerse ‘de la nada’. Si todos tenemos la libertad para trabajar, invertir, crear una empresa y ser exitosos, los resultados dependen enteramente de nosotros. Capitalismo, libre mercado, el individuo al poder.

La meritocracia es una de las promesas del capitalismo liberal por excelencia. Pero hay un problema cuando identificamos libertad con posibilidad. Porque tener libertad para hacer las cosas es, claro, una condición re importante para ‘poder’ hacerlas, pero no necesariamente es suficiente. También hace falta tener la ‘oportunidad’. Y por mucho que esté garantizada la libertad, en sociedades desiguales (como son básicamente todas) las oportunidades no se distribuyen entre todos con la misma uniformidad y regularidad.

Ahora, podríamos seguir hablando un rato largo sobre esto, pero es recién mirando los datos que podemos responder si se cumplen o no las condiciones claves para saber si los diferentes logros reflejan diferentes esfuerzos individuales o si, en realidad, reflejan diferentes oportunidades. Acá es cuando deberíamos bajar a la calle de la evidencia y mirar si la desigualdad socioeconómica se explica por la acción del mecanismo meritocrático, si realmente el mercado compensa uniformemente esfuerzos equivalentes, y si la competencia es en igualdad de oportunidades. Hay que analizar si los logros de cada quien se asocian exclusivamente con su comportamiento y desempeño individual o si, en cambio, existe un condicionamiento independiente de las acciones de los individuos.

Algunas aproximaciones útiles a la pregunta se consiguen con los análisis de la movilidad social, de la herencia social y la transmisión intergeneracional de la pobreza. La movilidad social tiene que ver con que las posibilidades de acceder a otras posiciones de clase sean iguales para todos los individuos, sin importar su clase de origen. Su contraparte, la herencia social, significa que las oportunidades de vida de las personas sean restringidas o favorecidas por su origen socioeconómico.

En una sociedad con efectiva igualdad de oportunidades, donde sólo las virtudes individuales y los esfuerzos particulares definen los logros socioeconómicos, todos tienen iguales posibilidades de ubicarse en cualquier clase social, depende de ellos mismos. Por lo tanto deberíamos encontrar, en cada estrato social, personas de múltiples orígenes, sin que predomine ninguna tendencia. Si en cambio constatamos una alta correlación entre el origen social y los logros alcanzados en la vida adulta, tenemos un fuerte indicio de que las desigualdades no tienen demasiado que ver con la meritocracia.

Medir la relación entre logros socioeconómicos y ‘méritos’, y asociarlos al origen social es bastante complicado, principalmente por la dificultad de contar con datos de un mismo individuo a lo largo de su vida. Para averiguar el ‘origen social’ de las personas se necesita información del pasado, o bien datos del presente de aquellas personas que aún no se insertaron al mercado laboral, que siguen dependiendo de sus familias. Pero entonces no vamos a poder saber todavía cuáles van a ser sus logros. Entonces, lo que podemos hacer es llevar la pregunta un poquito antes y plantearnos ya no sólo si la sociedad premia los méritos por igual, sino algo incluso más delicado: realizar aquello que se considera como ‘mérito a premiar’ ¿nos demanda a todos el mismo esfuerzo?

Agarrar la pala

Un indicador que tiene bastante consenso como ‘reflejo del mérito’ es el nivel educativo: la capacitación. Si encontráramos que la herencia social interfiere en el logro de esos créditos, el esquema meritocrático se nos rompería antes de salir a competir en el mercado.

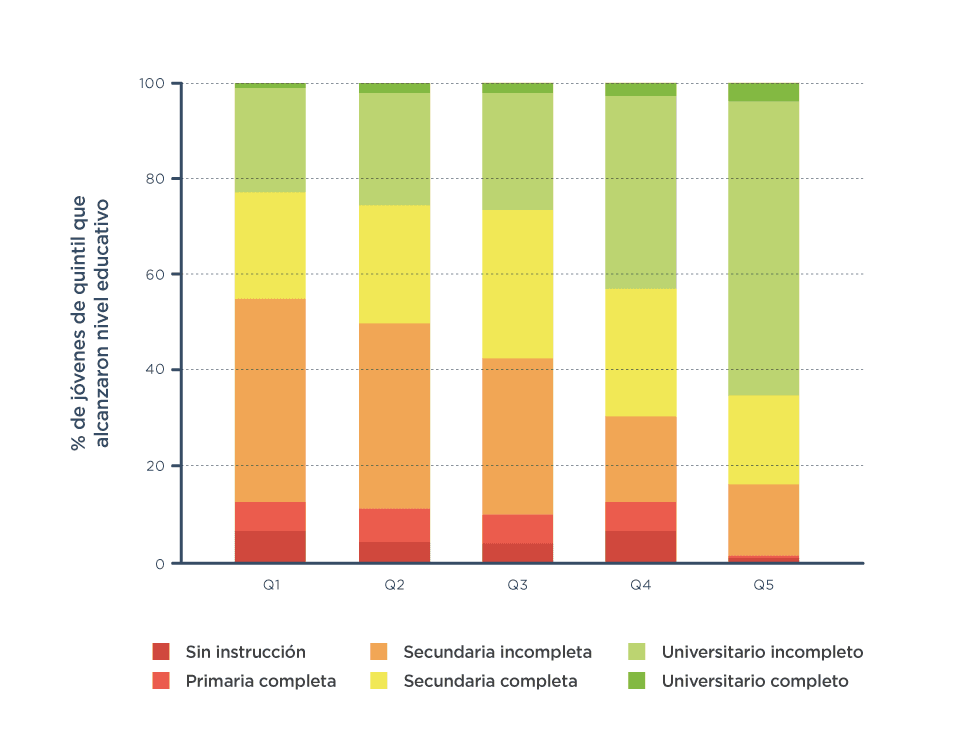

En un artículo académico de hace algunos años, junto con mi colega Marcos Andrada propusimos una forma de mirar la asociación entre logros educativos y origen socioeconómico con datos de encuestas de hogares. Seleccionamos jóvenes de 18 a 25 años que aún vivieran en la casa de sus padres en condición de ‘hijos’, para poder observar en simultáneo sus logros educativos y su origen socioeconómico. Obvio que esto tiene sus limitaciones (como toda medición): porque no necesariamente la situación socioeconómica del hogar en el momento de tomar el dato se haya mantenido estable en el tiempo. O sea, no necesariamente es idéntica al ‘origen’, a las condiciones socioeconómicas que vivió nuestro joven durante los años de formación educativa. Pero, con todo, nos da una aproximación.

En esos chicos y chicas miramos, por un lado, el máximo nivel educativo alcanzado, y por otro, el ingreso por persona en su hogar. Los ordenamos en 5 grupos, de los que menos a los que más ingresos tenían, que vamos a llamar ‘quintiles’. En cada quintil observamos qué porcentaje alcanzó cada nivel educativo. En su momento los datos que miramos para 2011 fueron tan contundentes como los que podemos ver en 2017 (o sea, con datos del INDEC no cuestionado).

2017: composición de logros educativos alcanzados por los jóvenes de cada quintil de ingresos per cápita familiar:

Las barras representan los grupos (quintil), del más pobre al más rico, de izquierda a derecha. En cada columna (o sea quintil) el área roja y naranja representa logros educativos bajos (hasta secundaria incompleta) y el área verde representa logros altos (acceso a la universidad). Podemos ver cómo el rojo y naranja decrecen de izquierda a derecha (de pobres a ricos) y con el verde pasa lo contrario.

Los datos indican que en los hogares de ingresos más bajos predominan logros educativos modestos, mientras que cuanta más plata entra en casa, se completan estudios de mayor nivel. Al comparar los valores extremos de la distribución socioeconómica (el primer y el último quintil) se ve la expresión más cruda de la desigualdad de logros educativos: la mayoría de los jóvenes de menores ingresos no ha completado siquiera los estudios secundarios mientras que la mayoría de los más aventajados en la distribución del ingreso accedió e incluso, en algunos casos, logró completar la formación universitaria.

Lo que la asociación podría significar es que el nivel educativo alcanzado es una variable dependiente, de alguna manera, del nivel socioeconómico de la familia. O sea, si la asociación entre ellas se debe a una relación de condicionamiento, ni es simétrica ni es esperable que el ‘origen social’ sea la variable dependiente: no habría motivos para que los créditos educativos de hijos jóvenes, que no son el sostén económico de sus hogares, sean los que explican los niveles de ingresos de sus hogares. Ahora, determinar cómo es que los niveles de ingreso inciden (si es que lo hacen) sobre los logros educativos, implica otro tipo de aproximaciones teóricas y empíricas. En algunos casos, incluso, con estudios cualitativos que, por ejemplo, incluyen entrevistas en profundidad y seguimiento de casos puntuales.

Entre diversos estudios que determinan condicionantes específicos del rendimiento educativo y otros que analizan la interacción de tales condicionamientos según el origen social, se ha encontrado que el origen social puede condicionar el proceso educativo de diversas maneras: según los recursos simbólicos y culturales de las familias; el capital social diferencial de los contextos de socialización de los niños y jóvenes; la incidencia de problemas sanitarios, nutricionales, de contextos de hacinamiento; el imperativo en algunos casos de trabajar a temprana edad; los recursos económicos para respaldar el proceso educativo (como acceder a libros o clases particulares); y hasta cómo las realidades de origen y su estabilidad afectan las expectativas y, por tanto, los propios objetivos de los jóvenes. Aunque algunos autores consideran que unos factores son más relevantes que otros para explicar el condicionamiento en cada tiempo y lugar o como tendencia general, no hay demasiada controversia respecto a que el condicionamiento como tal existe en sociedades desiguales.

La meritocracia, verduga de la meritocracia

Si la desigualdad de condiciones se traduce en desigualdad de oportunidades, es imposible implementar una meritocracia. Por eso, cuanto más desigual sea una sociedad y más dependa del bolsillo el acceso a la educación, la salud y la cultura (entre muchos otros factores), menos va a cumplirse la ‘igualdad de oportunidades’ y mayor peso tendrán las circunstancias que no elegimos.

Al final resulta que la meritocracia es un ideal por definición inalcanzable porque, si necesariamente produce desigualdad al premiar los diferentes esfuerzos, es ella misma la que genera las condiciones para que la competencia, en el futuro, sea desigual.

Colectivizar y universalizar las oportunidades, una y otra vez, reducir la desigualdad y emparejar la cancha cada tanto, no sólo al principio sino a lo largo de toda la trayectoria de vida, es al final mucho más consistente con la meritocracia que la idea de dejar a cada quién arreglárselas por su cuenta. Si de verdad queremos empujar hacia una sociedad más justa, tal vez deberíamos hablar menos de meritocracia y más de equidad (osea, la compensación de las desventajas y desigualdades), para contribuir tanto como sea posible a que, realmente, nadie tenga menos de ‘lo que merece’.