Muchas veces los nombres de los virus nos dan información acerca de dónde se encontró por primera vez (‘Zika’, por ejemplo, es una región de Uganda, y el ‘Virus de la Fiebre Hemorrágica Argentina’ es bastante informativo tanto sobre su origen geográfico como sobre su sintomatología). Otras veces tienen que ver con algún síntoma (‘Dengue’ es algo así como ‘dolor agudo’ en algún idioma africano). También están esas veces en las que los investigadores quizás no tienen tantas ideas o ganas de inventar, como los que llamaron ‘Virus X de la papa’ a un virus de −WAIT FOR IT− la papa. Aunque mis preferidos son los genios ecuatorianos que le pusieron ‘Ecuador Paraíso Perdido’ a un virus que encontraron en −no lo van a creer− Ecuador y que, sospecho, metieron canje con el Ministerio de Turismo.

Otras veces, los nombres son eufemismos.

No sé si soy yo, pero ‘Fiebre Amarilla’ no me suena a enfermedad muy terrible. En una de esas tiene que ver con saber que el nombre anterior era ‘Enfermedad del Vómito Negro’, debido a las hemorragias internas que provoca el virus (también genera diarreas del mismo color, pero supongo que ese dato no lo usaron para el branding porque ya era demasiado). Esa sí suena más a una enfermedad que en un momento de la historia de nuestro país hizo que Corrientes y, unos meses después, Buenos Aires, quedaran abandonadas.

Abandonadas en serio.

En Corrientes, el Gobernador se las picó (guiño) y uno que andaba por ahí se tuvo que meter en su despacho y ponerse a gobernar. En Buenos Aires, Sarmiento −que era presidente− tuvo la misma idea: se tomó un tren (el Sarmiento, posta, que en esa época se llamaba Ferrocarril Oeste, porque a él le quedaban varios años), y volvió cuando la epidemia había pasado. Igual, es difícil contextualizarlo; el siglo anterior al siglo pasado fue una época rara: había cólera casi todos los años y el agua que se tomaba se sacaba del río, al lado de donde se lavaban los caballos y la ropa.

Al mismo tiempo, se vivía una Buenos Aires que recibía mucha gente, principalmente de Italia y España: varios de nuestros bisabuelos. Muchos vivían hacinados en conventillos, algo que en general es muy suculento desde el punto de vista de las epidemias. Empezaban a haber trenes y tranvías, no existía el fútbol y había un ritmo medio africano que se estaba mezclando con muchos otros y que en unos años se llamaría Tango; y hacía poco habían aparecido en algunas esquinas faroles a gas que de vez en cuando explotaban. Igual, que te explotara un farol era bastante tranqui si pensamos en la Enfermedad del Vómito Negro (y adyacencias).

La epidemia de 1871 fue terrible; decían que no se veía algo así desde la peste negra (que, obvio, tampoco era simpática), que había sido la responsable de reducir (eufemismo de matar a) dos tercios de la población europea. Tan terrible fue nuestra epidemia de ‘Fiebre Amarilla’ que fue la única vez en la historia que existió la orden de evacuar Buenos Aires.

Todo por un mosquito. O, bueno, varios.

Pero eso lo supimos después. En aquel momento nada se sabía acerca de la enfermedad ni de cómo se contagia. Se decía que la ‘Fiebre Amarilla’ era una enfermedad claramente ‘miasmática’, lo cual significaba que algún tipo de emanación invisible de los enfermos (‘miasma’) era la que contagiaba a otras personas. Esto me recuerda un dato de esos que nuestros viejos (principalmente el mío) aman tirar, que dice que las casas antiguas tienen techos altos porque se pensaba que los miasmas siempre iban hacia arriba y, teniendo los techos altos, estaban lejos de las personas −hecho incomprobable pero que sirvió muchos años después para hacer entrepisos divinos en los PHs reciclados de Buenos Aires y otras ciudades−.

Cuando se desató la peor epidemia de nuestra historia nacional, aún faltaban 10 años para que a alguien se le ocurriera que el transmisor de la enfermedad (el vector) era un mosquito. Fue recién en 1881 cuando al cubano Carlos Finlay le empezó a llamar la atención que hubiera regiones sin fiebre amarilla que correlacionaban con las que no tenían mosquitos. Como buen científico, sabía que correlación puede NO implicar causalidad, por lo cual se mandó a hacer el experimento y, no teniendo ningún modelo animal para estudiar, agarró mosquitos de zonas donde había ‘Fiebre Amarilla’ y los llevó cerquita de voluntarios de zonas donde no había. El resultado −ahora obvio pero en ese momento un flash− fue que hubo personas contagiadas de ‘Fiebre Amarilla’.

Naturalmente, siendo cubano y teniendo una teoría absolutamente descabellada para la época −y dado que la ciencia es una disciplina en la cual no siempre lo que investiga uno desde un país en desarrollo es tomado con el mismo entusiasmo que lo que viene de los gringos−, a Finlay no le dieron ni pelota. De hecho, hasta lo trataron de loco y tuvieron que pasar 20 años para que le creyeran. En realidad, para que otro investigador (gringo) repitiera los experimentos de Finlay y llegara a las mismas conclusiones. En esos 20 años se descubrió también que la malaria era transmitida por un mosquito, por lo que mosquitos transmitiendo enfermedades a humanos dejó de ser una locura de un cubano que tomaba mucho ron.

Hoy en día, cuando trabajamos con virus (Zika, en mi caso), usamos guardapolvos, guantes y tenemos a mano alcohol y lavandina que sabemos que inactivan el virus en caso de algún derrame. Además, sabemos mucho sobre cómo actúa y qué peligros corremos si, por ejemplo, tomáramos un poco de virus. De hecho, solemos jugar con mis compañeros a ‘¿Por cuánto te tomarías un mililitro de Zika?’ −en chiste, por supuesto, aunque todos sabemos que bebedores de virus sobran, lo que faltan son financistas−. Igual, si fuera ‘Fiebre Amarilla’ no lo haríamos ni el chiste. En 2017. Imaginensé en 1870 cuando no se sabía qué pasaba y lo único que tenían frente al vómito negro por causas desconocidas era gente que hablaba de miasmas y arquitectos visionarios envalentonados. Los tipos que trataban de descubrir qué era lo que estaba haciendo desaparecer a la población eran valientes de verdad. A pesar de la orden de evacuar, se quedaban y ponían el cuerpo (creo que de la manera más literal que se me ocurre). Muchos de ellos (por no decir la mayoría) murieron, dándoles nombre a prácticamente todos los hospitales que tiene Buenos Aires.

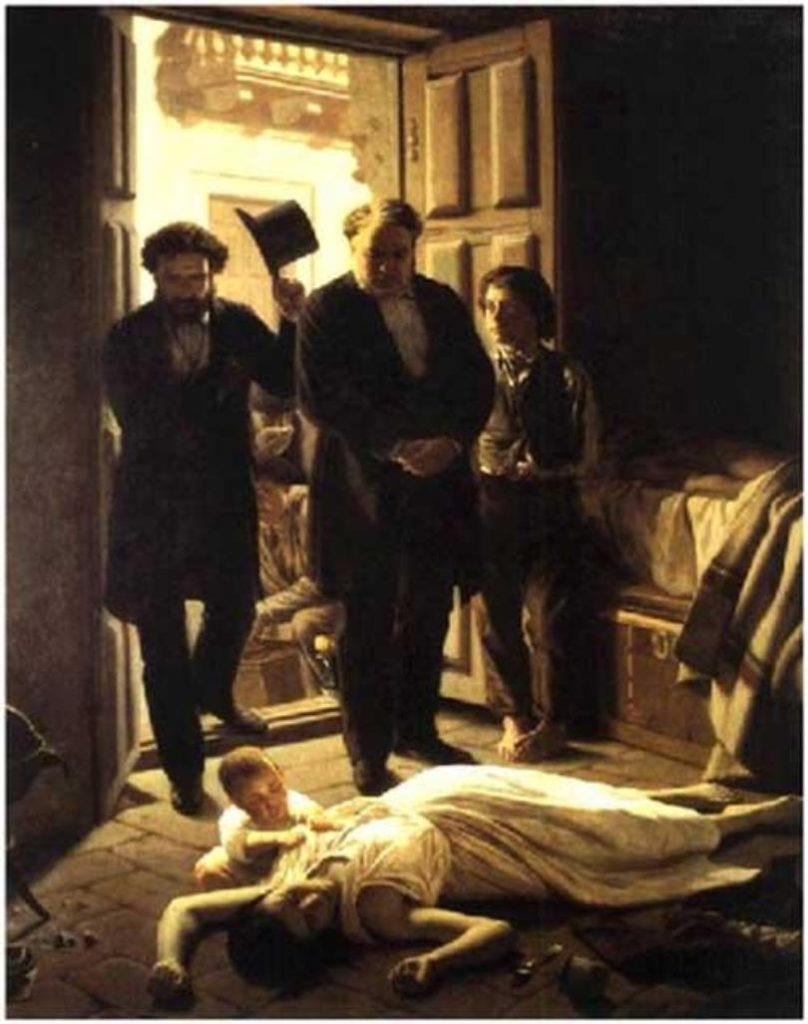

La legendaria pintura de Juan Manuel Blanes (AKA ‘El pintor de la Patria’) que retrata la Buenos Aires de aquel entonces. Roque Pérez y Manuel Argerich, presidente y vocal, respectivamente, de la Comisión Popular para la Lucha Contra la Fiebre (ambos muertos víctimas de la enfermedad), ingresan a la habitación de un conventillo. Una mujer joven yace muerta en el suelo en medio de un gran desorden, mientras su hijo intenta alimentarse de su pecho. En la penumbra imperceptible, el padre corre con la misma suerte.

Actualmente, desde hace unos 70 años, tenemos una vacuna para la ‘Fiebre Amarilla’. Esta vacuna es un virus atenuado, lo que causa una enfermedad leve o imperceptible pero que genera una inmunidad de memoria a largo plazo. ¿Cómo se llega a un virus atenuado? Una forma es haciendo crecer los virus muchas, muchas veces. Pero para entender cómo podemos obtener un virus atenuado replicándolo muchas veces, necesitamos saber mínimamente cómo ‘se crecen’ los virus, lo cual va a requerir entender algunas cosas sobre estos zombies invisibles.

Los virus necesitan células para replicarse ya que no tienen muchos procesos metabólicos que digamos, lo cual hace que su replicación dependa de un hospedador (de ahí la discusión sobre si un virus es o no es un ser vivo). Al replicarse, terminan siendo tiritas mínimas de información genética y (a veces) proteínas y alguna que otra cosita que invaden células y, usando la maquinaria replicativa de esas células, generan muchos virus que a su vez infectan otras células y generan más virus. Así podemos seguir hasta tener un tubo con −si nos fue bien− un billoncito de virus. Ahora con ese virus podemos infectar células nuevas y, de nuevo, generar más virus; así cientos de veces. Esto en general se hace en células en cultivo, las cuales son muy distintas al hospedador del virus (AKA nosotros o mosquitos); por ejemplo, no tienen sistema inmune, o al menos, es diferente al del organismo completo. Esto hace que los virus que crecemos de a millones en células tengan menos presión de selección que los que ‘viven’ dentro de una persona o mosquito. Este relajo en la selección hace que, por azar, en el tubo me queden virus que crecen en células como campeones pero que son malos replicándose en personas. Eso se lo inyectamos a un pobre tipo (llamémoslo ‘sujeto experimental’) que, con un poco de suerte, será el primer vacunado contra la enfermedad. Bueno, así se logró la vacuna contra la Fiebre Amarilla: se encontró que el virus estaba atenuado luego de crecer 114 veces el virus en células en cultivo de pollo. Aún hoy sigue siendo la única vacuna que tenemos contra la Fiebre Eufemismo y su descubridor, Max Theiler, la única persona que ganó un premio Nobel por descubrir una vacuna.

Con el virus del lunes es evidente entender los riesgos de trabajar con este tipo de patógenos, pero es admirable pensar en esos profesionales que, al ver morir decenas de miles de personas de forma sistemática y mágica para la época, dedicaron su vida a tratar de comprender qué era lo que estaba pasando. Para alguien que manipula virus a diario con guantecitos, barbijo y muchas otras barreras de protección ante estos letales invisibles, repasar esta historia local es de alguna manera un homenaje a todos esos científicos que se la jugaron (y hasta perdieron) por saber un poquito más sobre las cosas que nos acechan.