El 5 de julio de 1854 en Baltimore, Estados Unidos, ocurrió un incendio bastante grande. Comenzó en el Teatro Nacional y se extendió al Museo Peale, que estaba al lado. Dado que se trataba del museo de la municipalidad e incluía tanto arte como historia natural, las pérdidas habrán sido de toda índole. Pero acaso lo más extravagante que devoraron las llamas aquel día fue El Turco. Porque allí, seguramente olvidado en una esquina, seguramente lleno de tierra, estaba el autómata más famoso de la historia, al menos hasta ese momento.

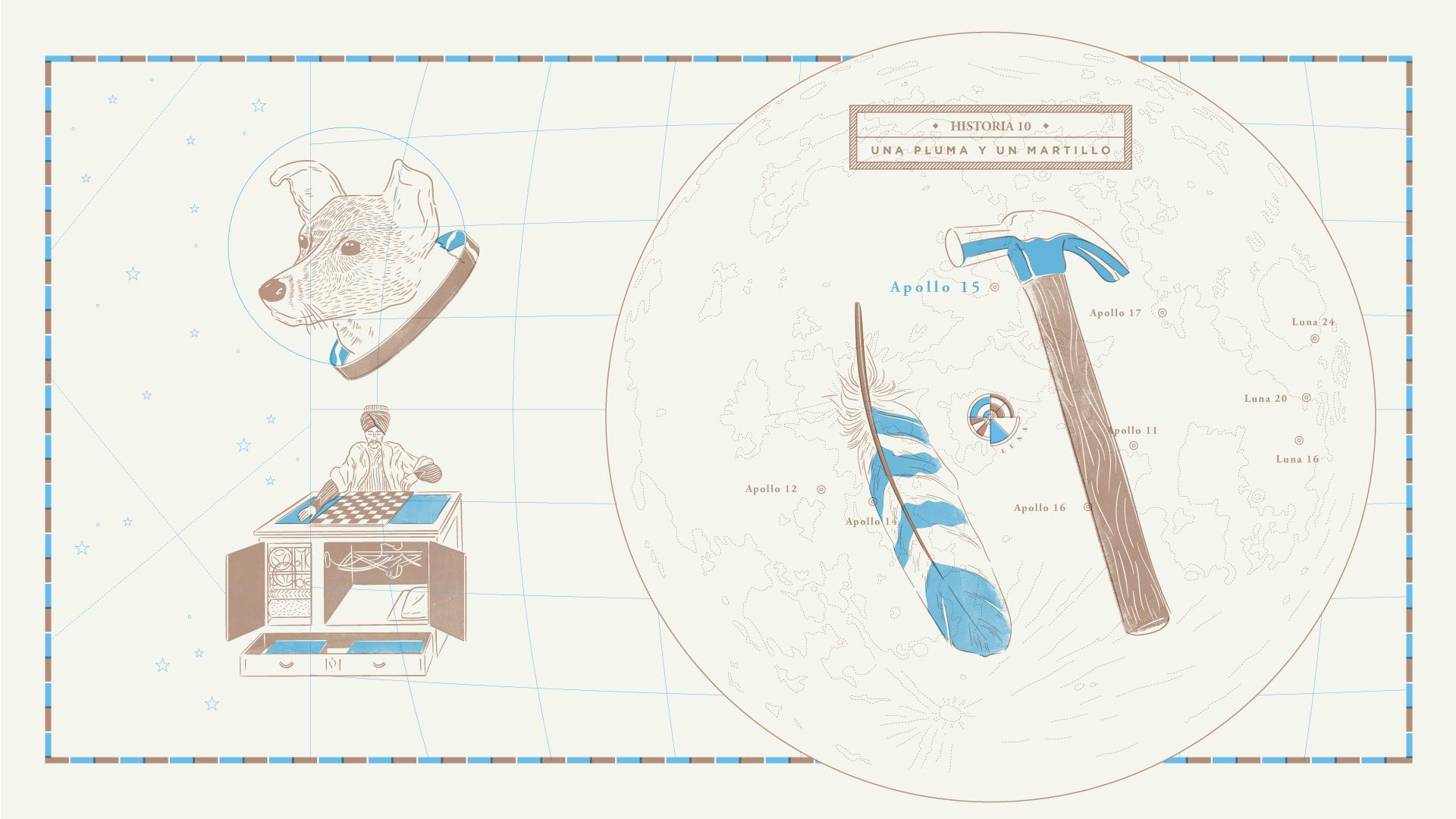

El Turco era una estructura voluminosa, con un intrincado mecanismo oculto por una mesa y un maniquí –con facciones y vestimenta acordes a su nombre– que jugaba al ajedrez, moviendo las piezas y todo. Tuvo rivales de la talla de Napoleón Bonaparte, a quien le ganó en 1809 durante una gira europea, pero aun así durante muchos años su funcionamiento fue un misterio.

Un tiempo después del incendio, se reveló que El Turco no jugaba solo. Un ajedrecista se escondía en la estructura y, a través de espejos e imanes, iba siguiendo la partida y moviendo las piezas. Ni siquiera se necesitaba a un gran ajedrecista porque el mero hecho de jugar contra un robot bastaba para poner al oponente tan nervioso que casi siempre terminaba perdiendo, como le pasó a Bonaparte. Los requisitos para operar a El Turco no eran más que poseer una contextura física menuda para caber en la estructura y unas modestas habilidades para el juego en sí.

Varios otros autómatas se habían puesto de moda hacia finales del siglo XVIII, como el cisne de tamaño real que se acicalaba o el pato al que sus más de quinientas piezas mecánicas le permitían comer, masticar, digerir y hasta defecar comida. Pero el ajedrez es un juego basado en la toma de decisiones a partir de los movimientos del oponente, muy distinto al movimiento repetitivo de acicalarse o a los vericuetos de las entrañas mecánicas de un pato, de modo que el asunto de El Turco no pasó desapercibido. El desafío quedó hecho y en la feria de París de 1914 se presentó por primera vez un autómata –diseñado por el español Leonardo Torres Quevedo– que jugaba al ajedrez de verdad. En realidad, respondía a dos movimientos del rey y la torre. Según qué movimiento hacia el oponente humano, y usando un algoritmo, determinaba la jugada. Si todo iba bien, hacía jaque mate.

A partir de ese punto, las máquinas de ajedrez siguieron creciendo. Lógicamente, el advenimiento de la computación significó un verdadero punto de quiebre y al día de hoy se supone que es virtualmente imposible que un mortal les gane a las máquinas más poderosas. Hasta hay quienes piensan que el partido que Garri Kaspárov le ganó a la computadora Deep Blue, el 17 de febrero de 1996, fue un fraude, ya que el resultado opuesto era mala publicidad para IBM, su fabricante. El objetivo de IBM era vender computadoras, pero ¿quién iba a querer jugar contra una computadora si ni siquiera el mejor ajedrecista de la historia había podido vencerla?

Pero el ajedrez, además de estar tan íntimamente ligado al inicio de la historia de la computación, fue un terreno de disputa muy fuerte durante la Guerra Fría. Había discusiones fuertes acerca de quién era el mejor jugador de la historia. Algunos defendían al ruso Kasparov; otros, al norteamericano Bobby Fischer, lo cual increíblemente nos trae al punto de esta historia: la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

La contienda más llamativa entre estas potencias (sin contar la crisis de los misiles en Cuba o la pelea final entre Rocky Balboa e Ivan Drago) fue la carrera espacial. En 1962, ante más de cuarenta mil personas, en el campo de fútbol de la Universidad de Rice en Houston, Texas, el presidente John F. Kennedy dijo que se había tomado la decisión ir a la Luna para llenarla de instrumentos que aportaran conocimiento y comprensión. No contento con eso, afirmó que antes de que terminara la década, el hombre pisaría la superficie lunar.

Ahora bien, para el momento de ese discurso, la carrera espacial estaba claramente del lado de los orientales. Unos meses antes, el piloto de caza ruso Yuri Gagarin, luego de un proceso de selección entre tres mil quinientos voluntarios, se había convertido en el primer mamífero humano en estar en el espacio exterior y volver (la perra Laika, en 1957, fue el primer ser vivo en orbitar la tierra, sin regresar). Para el proceso, además de su pericia en conducir aviones, fue importante el hecho de que Yuri midiera 1,57 metros, tamaño ideal si uno quiere entrar en la cabina de una nave espacial o en un autómata ajedrecista del siglo XIX. Lamentablemente, la frase “No veo a ningún Dios aquí arriba” –que se le atribuyó a Yuri durante su vuelo espacial– no fue grabada en los registros y se cree que provino de un discurso del presidente Kruschev, quien dijo que el piloto se lo había comentado.

Ya que estamos, otro mamífero que traspasó la estratósfera y regresó fue Juan, un monito que en diciembre de 1969 convirtió a la Argentina en el cuarto país en enviar simios al espacio. Murió dos años después siendo la principal atracción del zoológico de la ciudad de Córdoba.

Por supuesto que Estados Unidos no podía dejar que esa ventaja se sostuviera en el tiempo. Así fue que el programa Apollo, lanzado luego del discurso de Kennedy, llegó en 1965 a ocupar el 4,31% del presupuesto de Estados Unidos, el récord histórico de todos los programas espaciales del mundo.

Hipólito Bouchard fue un corsario francés, radicado argentino, que navegó por los mares de América luego de las guerras de independencia. Sirvió para la Marina francesa un tiempo y llegó al Virreinato del Río de la Plata en 1809, cuando su compatriota Bonaparte andaba ocupado perdiendo contra El Turco en cierta partida de ajedrez. Ya afianzado en el Río de la Plata, estuvo bajo las órdenes de Guillermo Brown y peleó con San Martín en la batalla de San Lorenzo. En 1817 fue capitán de La Argentina –una fragata espectacular que antes se había llamado Consecuencia, pero a la que le cambió el nombre–, en la que Hipólito (que en realidad se llamaba André Paul, pero también se había cambiado su propio nombre) realizó un raid independentista a lo largo de América gracias a su inmensa pericia a la hora de atacar. Su mayor momento de fama fue cuando logró hacer flamear la bandera argentina, por única vez en la historia, en la bahía de San Francisco, California, que en ese entonces estaba gobernada por España. Tan temido era Hipólito (y los consecuentes colores celestes y blancos de su barco) que hay quienes sostienen que el parecido de las banderas de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras con la bandera argentina fue un intento deliberado de aprovecharse del miedo que imponía la insignia del corsario incluso a lo lejos.

Pero en la historia de ir por ahí poniendo banderas de prepo en lugares, claramente la medalla de oro se la lleva el Apollo 11, la primera nave del programa de la NASA que efectivamente logró alunizar. Claro que la bandera del Apollo 11 no era una bandera cualquiera. Para el año 1969 ya se conocía la composición, la temperatura y los rayos de sol a los que estaría expuesta en la superficie lunar, por eso la nave contaba con una bandera cuidadosamente diseñada en nylon –y vendida a la NASA por 5,50 dólares– para soportar esas condiciones.

Es fácil recordar a los astronautas que llegaron por primera vez a la luna: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y el otro. Pero convengamos que la parte más difícil no la hicieron ellos. Bueno, hicieron una parte importante o importantísima, pero no todo. En la superficie terrestre estaban, por ejemplo, quienes diseñaron el programa computacional, cosa nada fácil considerando que la capacidad de cómputo necesaria para lograr una hazaña de esas características era prácticamente impensada en la década del 60.

Margaret Hamilton fue quien escribió a mano el código computacional de los programas Apollo. Ocupaban varios tomos que, apilados, eran más altos que su creadora. Durante todo el viaje de más de 380.000 kilómetros, la máquina programada por Hamilton funcionó bien, pero justo antes del alunizaje la computadora arrojó los errores 1201 y 1202, que anunciaban que había una sobrecarga de datos, y se reinició. Ante la disyuntiva de si abortar la misión, cosa que por otro lado incluía incumplir las palabras del para entonces asesinado presidente y un gran impacto en la imagen pública de la NASA, y teniendo en cuenta que Margaret informó que, a pesar del reinicio, la computadora estaba ejecutando las tareas prioritarias, decidieron alunizar de todos modos. Salió bien, pero eso todos lo sabemos.

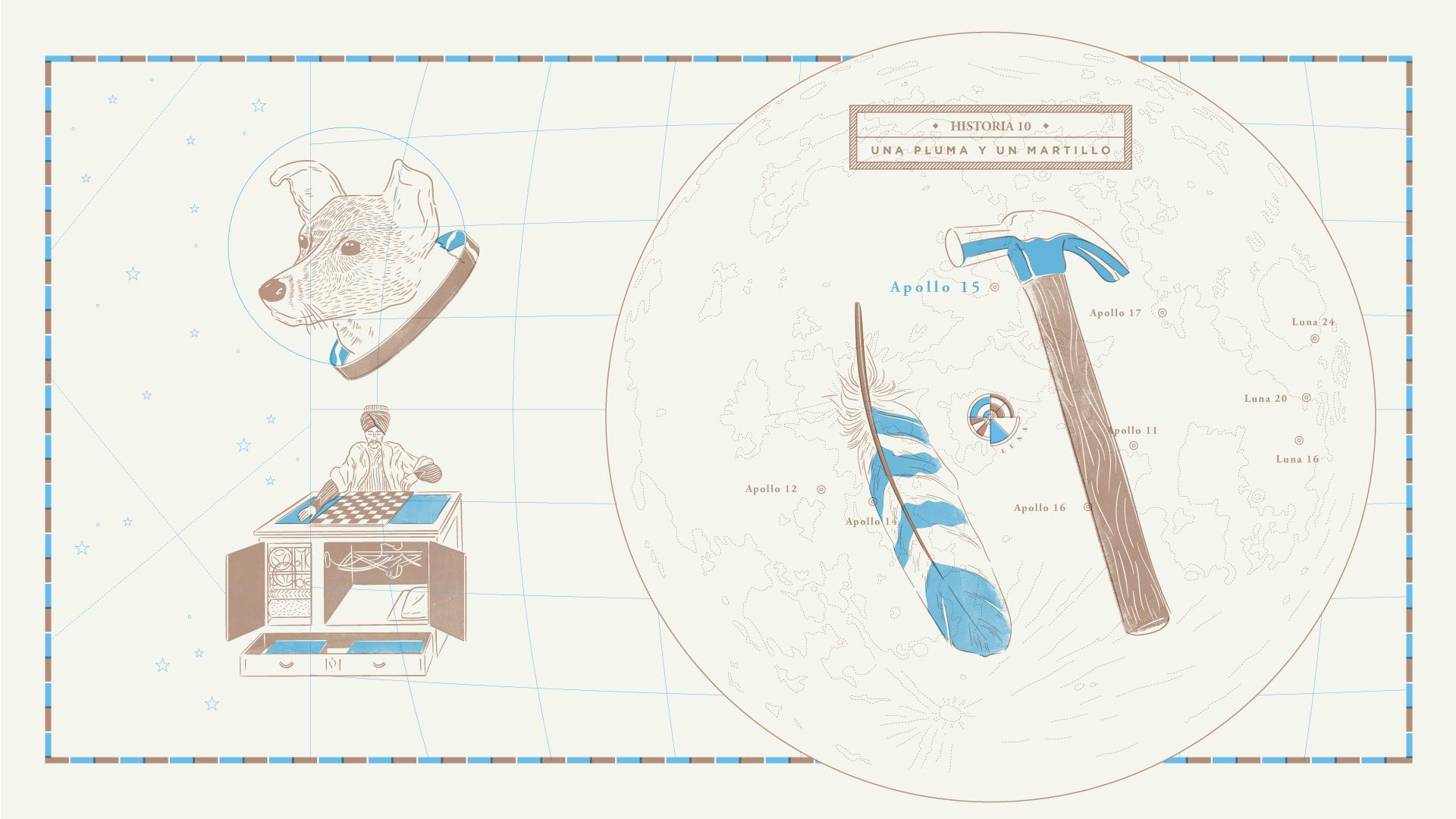

Lo que no todos sabemos, y me resulta particularmente curioso, es que el programa espacial era tan grande que, después del Apollo 11, el presupuesto sobraba para seguir mandando misiones a la Luna. Es así como el Apollo 12, el 14, el 15, el 16 y el 17 (el 13 tuvo que pegar la vuelta y casi acaba con la vida de Tom Hanks) también alunizaron. Incluso plantaron banderas. Sin embargo, la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter demostró en 2012 que, si bien cinco de las banderas seguían aún en pie, todas habían perdido sus colores debido a la radiación ultravioleta.

Durante esa seguidilla de misiones, se fueron incorporando adelantos, como el aumento del tiempo que pasaban los astronautas en la superficie lunar o la utilización de vehículos para recorrerla, como el que estrenó el Apollo 16. Pero, básicamente, las misiones consistían en pasar un rato en la Luna. Excepto por una misión.

Galileo Galilei fue un importantísimo físico pre-newtoniano (en el sentido más literal de la expresión ya que murió el mismo año que nació Isaac Newton). Corroboró, entre otros fenómenos, que los cuerpos en caída libre tienen una aceleración constante y que esta es idéntica para todos, más allá de su masa (a diferencia de lo que se pensaba hasta entonces, es decir, que los objetos más pesados caían más rápido). Según Galileo, una pluma y un martillo, en el vacío, soltados juntos desde la misma distancia al suelo, deberían llegar juntos. Claro que, si lo hiciéramos en la superficie de nuestro planeta en vez de en el vacío ideal que propuso Galileo, el rozamiento de la pluma con el aire haría que el martillo llegara primero. Como generar las condiciones óptimas de vacío es bastante complejo (aún hoy), el experimento de Galileo se limitó siempre al plano teórico. Hasta que el 2 de agosto de 1971, durante la tercera estadía de la humanidad en la Luna, el capitán del Apollo 15, David Scott, tomó un martillo de 1,32 kilos y una pluma de 30 gramos y los soltó desde la misma altura. En vivo y a color (otro adelanto incorporado en esa misión), ante una audiencia cuyo número era difícil de determinar en ese momento (pero tal vez no muy onerosa porque todo el chiste de ir a la Luna ya había dejado de ser una novedad y además ese año las pantallas de los televisores estaban copadas por otras maravillas como Misión imposible, Perdidos en el espacio y Columbo), Scott demostró que Galileo tenía razón: ambos tocaron la superficie en el mismo momento.

Claro que demostrar un experimento de Galileo en pleno siglo XX tiene poco mérito y se parece bastante a demostrar –de nuevo– que la Tierra es redonda, cosa que, por otro lado, en el siglo XXI estaría siendo relevante de nuevo.

Yo creo que David Scott sabía que lo que estaban haciendo era una pérdida de tiempo absoluta porque posteriormente declaró, no sin ironía, haberse alegrado mucho al ver que el experimento salía bien ya que la misión entera (incluyendo la vuelta a casa) dependía de la física moderna basada en las observaciones de Galileo. Que ya sabían que funcionaba. Pero ¿qué otra cosa se puede hacer en la Luna? Siendo honestos, no es más que una roca enorme que flota ahí arriba. En lo personal, me declaro en contra de los viajes a la Luna. En algunos casos, he sabido estar en contra de la Luna misma. Y prefiero a la gente que, por mucha menos plata, vacaciona en Epecuén. Pero a nadie le importa mi opinión y esta no es mi historia. Yo sólo tenía que llegar hasta el final.