Anatomía de un chiste (cooperación soviética, fútbol, religión y un título desafortunadamente largo)

Yo no soy fanático de ir a buscar a Borges para cada cosa que uno quiere explicar, pero existe una breve historia que el viejo contó en su libro Evaristo Carriego, y que viene muy al caso:

Los baratijeros Mosche y Daniel se encuentran en la gran llanura de Rusia y se saludan.

– ¿A dónde vas, Daniel? – dijo el uno.

– A Sebastopol – respondió el otro.

Entonces, Mosche lo miró fijamente y dictaminó:

– Mientes, Daniel. Me respondes que vas a Sebastopol para que yo piense que vas a Nijni-Novgórod, pero lo cierto es que vas a Sebastopol. ¡Mientes, Daniel!

El chiste está ahí y no necesita ser explicado. El lenguaje nos ocurre y después de los cuatro años de vida lo comprendemos solitos. Es más, si nos explican el lenguaje nos explican el chiste y a nadie le gusta que le anden arruinando la magia. Pero el humano es spoiler por naturaleza y prefiere desarmar el mundo para ver qué tiene adentro, si funciona con un motorcito a pilas o con un enano que pedalea, que seguir tratando de enhebrar camellos.

Ya en el siglo XVIII los hermanos Grimm, que hacían muchas más cosas que escribir historias infantiles, se pusieron a desarmar el lenguaje. Básicamente se dieron cuenta de que podían sistematizar cualquier lengua, la que sea. Y si algo se puede sistematizar, entonces se puede estudiar, se pueden buscar leyes subyacentes, universales. Así fue como nació la Lingüística moderna, a la que llamaron “Lingüística Científica”, cosa que generó mucha urticaria.

Desde entonces hasta hoy tuvieron que pasar varias cosas para que un artículo sobre lingüística pudiera encontrar su espacio en un lugar como este. Tuvo que pasar, por ejemplo, que exista Noam Chomsky: lingüista, filósofo, activista anarquista, profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), denunciante de las técnicas de manipulación mediática, un bocho, digamos, un tipazo que a pesar de su nombre a chicle globo supo explicar que la facultad del lenguaje es inherente al ser humano, producto de su herencia evolutiva, y que -si lo apuran un poco- te dice que la lingüística habría que estudiarla en la Facultad de Ciencias Naturales y no en la de Letras.

¿Por qué?

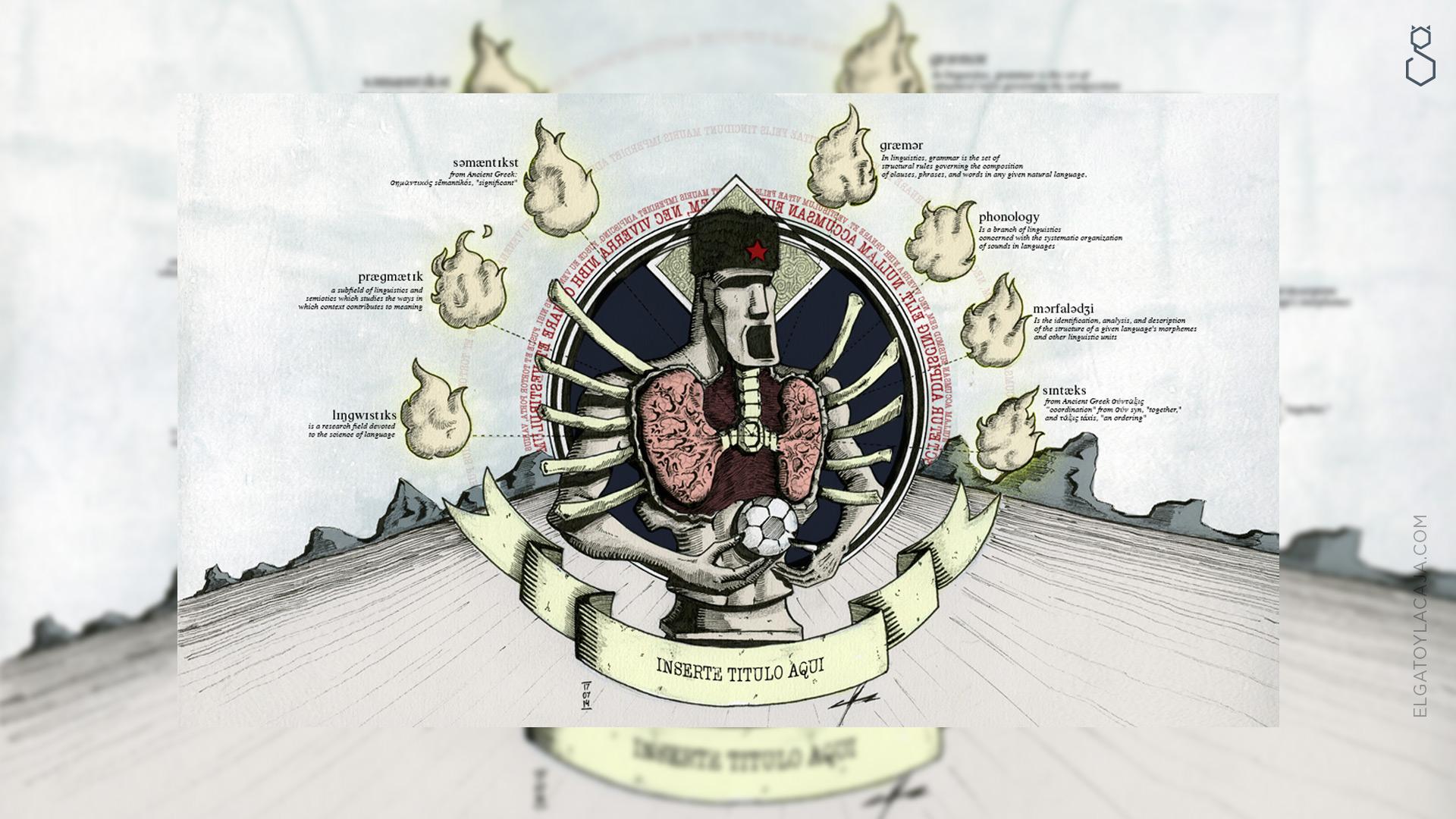

Bueno, más que nada porque nacemos con algo que se llama aparato fonador, que va desde los pulmones hasta los labios y que es un mejunje de órganos húmedos y cavidades de todo tipo que tienen la forma justa como para permitirnos articular el aire que largamos, especie de fuelle sofisticado que convierte el dióxido de carbono en palabras. Ahora, desde que el aire sale hasta que la idea se forma en la cabeza del que lo escucha pasan un montón de cosas, cosas que lingüistas y gramáticos supieron repartirse con elegancia, como los lobos se reparten un ciervo.

Los que se pusieron a estudiar los sonidos (coqueteando un poco con la física acústica) se dieron cuenta de que podían agarrar cualquier idioma, incluso sin conocerlo, y señalar cuándo esos sonidos sirven para diferenciar palabras y cuándo no. A eso le llamaron Fonología.

Los que se pusieron a estudiar cómo se forman las palabras se dieron cuenta de que hay mecanismos que se repiten y reglas para que determinadas palabras puedan existir y otras no, y a todo eso le llamaron Morfología.

Otros consideraron que los morfólogos estaban demasiado ocupados mirándole las tripas a las palabras y decidieron que era más piola estudiar cómo esas palabras forman oraciones, y a eso le llamaron Sintaxis.

Algunos vivos dijeron que estaba todo muy bien, pero que de nada servía formar oraciones si no se estudiaba su significado y su funcionamiento en un contexto mayor, el del párrafo, y a eso le pusieron el bonito nombre de Semántica.

Y por último, los que se sentaban al fondo y más se aburrían, se avivaron de que el lenguaje no es una mariposa clavada con alfileres en el laboratorio de un entomólogo sino algo puesto en movimiento todos los días, en la realidad más concreta, y que las reglas de ese juego también se pueden estudiar. Calladitos, como quien no quiere la cosa, fundaron la Pragmática y se felicitaron por ponerle un nombre tan astuto.

Los pragmáticos descubrieron que la gente no usa las palabras para señalar cosas, o al menos no solo para eso. La última vez que alguien dijo “Este hombre está muerto” fue ante un cráneo de cartapesta, reventado en alguna serie de viernes a la noche, resultado de la paja astronómica de los guionistas que no pensaron en omitir obviedades. En la vida real sería más probable que el tipo diga nada más que “Muerto” o “Me cago en Dios, es viernes, ¿no podía esperar a que pase el fin de semana este Cristo?”. Porque, en el marco de una conversación, aproximadamente nadie usa su propio idioma para señalar que the cat is on the table, sino para hacer cosas tales como putear, saludar, mentir, prometer, amenazar, adular, jurar, disculparse, acusar e infinitos etcéteras. Todas acciones que no están mediadas por el lenguaje, que son lenguaje en sí mismas. Intenciones que sin lenguaje patalean un poco en el charco de las interacciones humanas como un pensamiento deforme y mueren ahí nomás de nacer, sin que nadie nunca se haya enterado de que esa mirada penetrante que le dedicaste a tu jefe en realidad significaba “andate a la reputísima concha de tu madre”.

Entonces los tipos se pusieron a estudiar un montón de cosas divertidas, como cuántas reglas se tienen que cumplir para que una promesa sea una promesa, o qué valor tiene un bautismo si el cura dice otras palabras que no son las que tiene que decir, o el que las dice no es el cura, o lo que se bautiza es una lata.

Así fue como John Austin fundó su Teoría de los Infortunios, que básicamente dice que un enunciado (es decir, una frase formulada por un hablante real en un contexto real) no siempre se puede juzgar por verdadera o falsa, sino que dependiendo de lo apropiado que sea al contexto en el que se lo formula será más afortunado o menos afortunado. De ahí que digamos –por dar un ejemplo inocente– que los comentarios del señor obispo sobre la homosexualidad resultaron desafortunados, cuando lo que queremos decir de un modo educado es que el señor obispo debería meterse la lengua en el culo.

Ahora bien, hasta acá todo muy divertido, pero empezamos con Borges y corresponde volver a Borges, porque las ruinas son circulares y porque así queda todo más prolijito. La cuestión es que algunos de estos pragmáticos se avivaron de que las reglas que rigen el lenguaje están ahí para romperlas, y que la que más nos gusta romper es el Principio de Cooperación. Este principio, descubrimiento del filósofo británico Paul Grice, se divide en máximas que sería demasiado largo detallar. En resumen, lo que dicen esas máximas es que en el marco de una conversación es preciso dar la cantidad de información necesaria –ni más ni menos-, que sea información verdadera, que sea relevante al tema del que se habla y esté dada de una forma clara. O sea, que si estamos hablando de la capacidad de gambeta de Messi y mi interlocutor me salta con el precio del kilo de pescado, la conversación se rompe.

Bueno, no.

No se rompe. Lo que ocurre es que yo como hablante voy a entender esa violación del principio de cooperación como la intención de mi interlocutor de darme a entender otra cosa. Así entramos en el campo de las inferencias. Yo te digo que ese tiro libre merecía ser gol y vos me respondés que el arco mide 7,32 metros. Yo puedo suponer que finalmente te pegó esa embolia que se te veía venir, pero primero voy a dar por sentado que me quisiste decir otra cosa, probablemente que los límites del arco son claros y que cualquier pelota que no entra no sólo no es gol, si no que además no merece un carajo. Si soy muy susceptible, de tu descripción de las medidas oficiales del arco de futbol profesional voy a inferir incluso que me estás acusando de no saber nada, de tener una visión romántica e ingenua del deporte. Pecho frío, me dijiste. No te hacés cargo, pero me lo dijiste. A partir de ese punto nuestra charla se resume a un juego de inferencias, una danza implícita. Se trata, en definitiva, de romper las reglas para mandar un mensaje oculto. Así es como nace el humor. Así nace la poesía.

Lo mismo pasa en la historia que cuenta Borges, sólo que con una vuelta de tuerca más. En este caso Daniel le brinda a Mosche información verídica, concreta, relevante a la pregunta. ¿A dónde vas? A Sebastopol. No hay falta alguna al Principio de Cooperación. Pero Mosche cree que sí, que cuando nos hablamos siempre nos estamos diciendo cosas distintas a las que realmente salen de la boca, y que Daniel lo sabe. Probablemente Mosche ya conozca a Daniel y su afición a vender gato por liebre, no importa, los motivos pueden ser muchos. La realidad es que él intuye que Daniel le miente. Le dice que va a Sebastopol para que Mosche infiera que va a otro lado cuando en realidad va a Sebastopol. Así de sospechosa es la obediencia de Daniel al Principio de Cooperación. Perdón por explicar el chiste.