El 19 de febrero de 1473 nacía en Polonia Nicolás Copérnico; desnudo y desconcertado, como cada vez que miramos al cielo. Su primer llanto fuera quizás presagio de esa angustia inapelable que abraza a quien flota perdido por el cosmos, al igual que todo lo que existe. Porque hizo falta que el hombre volviera a ser el centro del mundo para entender que el hombre no era el centro de mundo. TKM, Renacimiento.

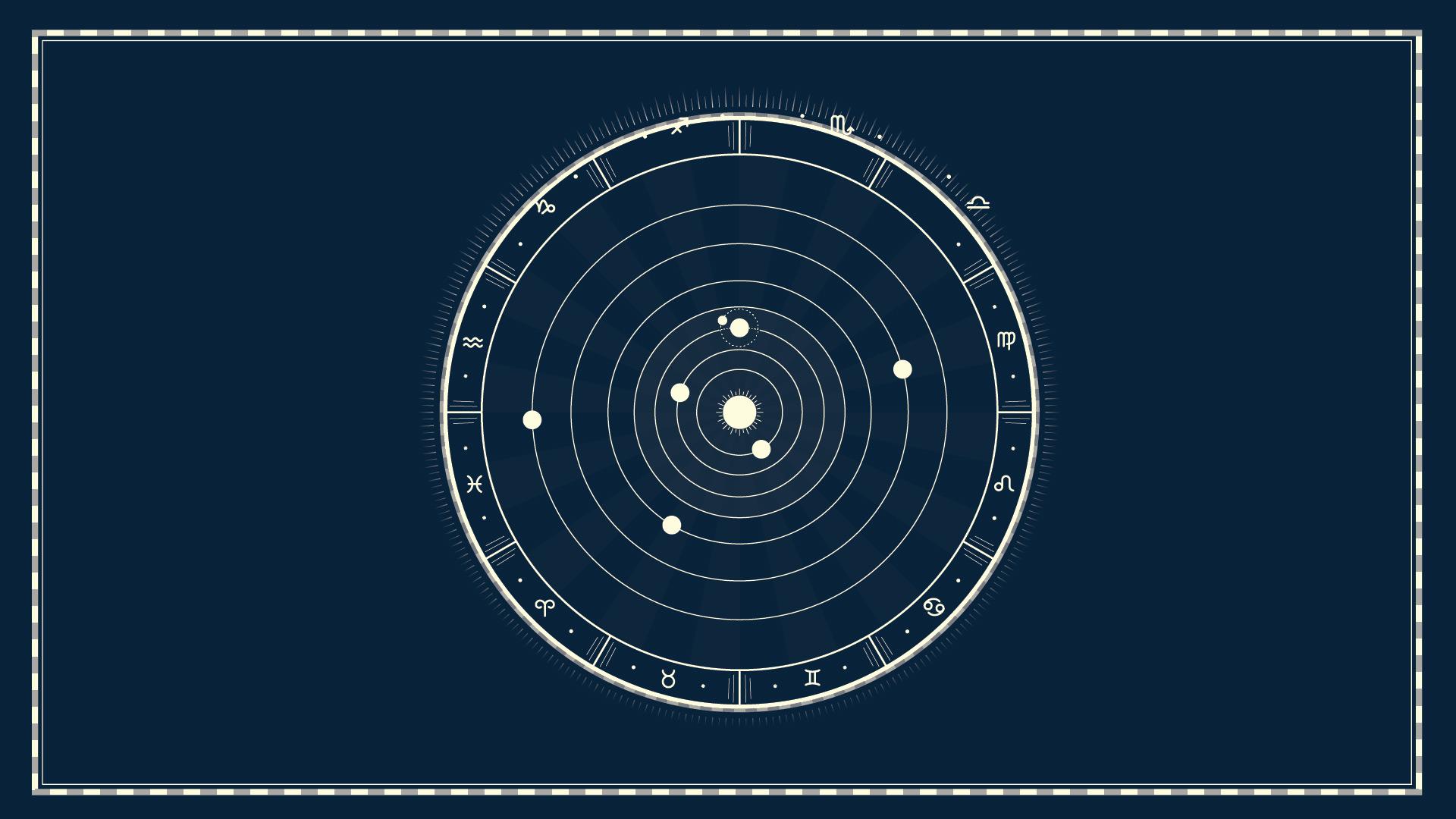

Le llevó casi 25 años a este matematicoastrónomofísicoclérigoeconomista escribir una obra que cambiaría la historia. De revolutionibus orbium coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes) constaba de seis subversivos volúmenes que desafiaban la visión geocéntrica del Universo y que sentarían las bases de la Revolución Científica, a partir de la cual dejaríamos de patalear la incertidumbre para hacernos cargo de que todo lo que no sabemos es ‘No sé, hagamos el experimento y veamos qué onda’, y no ‘Dios’.

Copérnico conocía la potencia urticante de su modelo heliocéntrico, tanto para la Iglesia como para la comunidad científica, por lo que manejaba sus postulados con bastante cautela, hecho que lo llevó incluso a que no se publicara su obra fundamental en vida. No podemos decir lo mismo del no ignífugo Giordano Bruno, quien defendió estas y otras ideas sediciosas hasta el spiedo.

La teoría geocéntrica, propuesta varios siglos antes por Ptolomeo, no andaba tan mal, pero era una tormenta de caprichos matemáticos para bancar a una Tierra que, como nos contenía, debía ser el centro del Universo. Copérnico vio que había algo raro en una idea toda agarrada con alambre y pegada con cinta, y entendió que las leyes de la naturaleza tienen más que ver con la física que con nuestros miedos y deseos.

Le debemos a Copérnico el comienzo de una catarata de malas noticias, que luego serían verificadas por Galileo, corregidas por Kepler y que, pasando por Hubble y otros inquietos pinchaglobos, nos hacen cada día más conscientes de que no somos más que un irrelevante puñado de existencia boyando entre galaxias. Que no hay desgracia más noble que preguntarse hasta no saber.