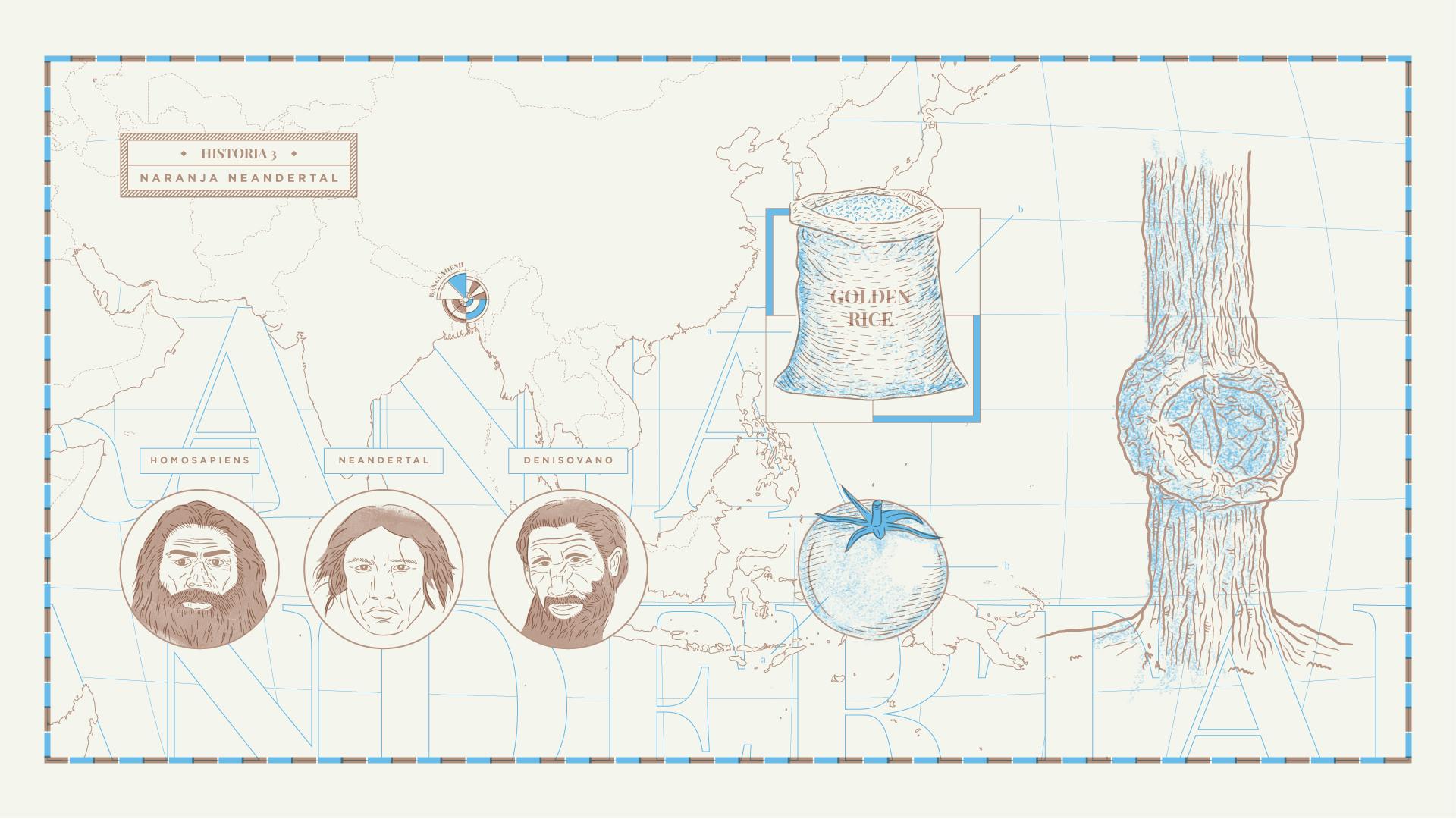

El 18 de mayo de 1994 se aprobó en Estados Unidos, por primera vez en la historia, un alimento genéticamente modificado: el tomate FlavrSavr, abreviatura de flavor saver, algo así como “mantenedor de sabor”. Esta era una variedad de tomate a la cual se le había introducido en su genoma un fragmento de ADN que impide la producción de una enzima en particular, cuyo nombre, aunque no importe, es “poligalacturonasa”. Esta enzima tiene la función de degradar paulatinamente las paredes celulares del tomate, lo que le da ese aspecto de pasado o blando tan poco atractivo para su explotación, aunque importante en la función natural de desperdigar las semillas del tomate ―si es que es válido asignarle una función natural al tomate―. Dicho de otro modo, lo que se logró en el estado de California, Estados Unidos, era un tomate que podía estar almacenado mucho tiempo sin que se pasara, algo que sin duda revolucionaría la industria alimenticia.

¿Pero cómo se hace para meter ADN extraño en una planta? Bueno, no es este el lugar ni el momento para ponernos a analizar ciertos aspectos de la cultura norteamericana pero, al comienzo, creo que lo hicieron de la primera manera que se les vino a la mente: con un revólver. Mejor dicho, un biorevólver. Literalmente disparando ADN.

Ese proceso es conocido como “biolística” (por “bio” + “balística”, lógicamente) y se trata de unas pequeñas esferas de oro embebidas en ADN que se disparan con una pistola de aire comprimido sobre una hoja. Gracias a la capacidad que tienen las plantas de desdiferenciar su tejido y generar nuevas plantas a partir de casi cualquier estructura, es posible formar una planta entera a partir de esa hoja baleada que, si introdujo en su genoma un pedazo de ADN de la munición, será ahora una planta transgénica.

Con los años se fueron diseñando otros métodos para generar plantas transgénicas (porque lo de disparar, aunque intuitivo, a veces no es muy eficiente). Uno en particular es aprovechando una estrategia ya desarrollada algunos millones de años antes por una bacteria cuyo nombre ―que tampoco importa pero que no me puedo contener y tengo que escribirlo― es Agrobacterium tumefaciens. La bacteria infecta la planta y, a través de un método mucho más complejo y elegante que disparar, inserta un fragmento de su ADN en el genoma de esta. Este fragmento hace que la planta, ahora transgénica, se ponga a sintetizar grandes cantidades de nutrientes que le sirven (no a la planta, sino a la bacteria) y la hacen crecer descontroladamente, lo que forma ese tumor que es común ver en los árboles. Usando esa idea, mediante ingeniería genética, fue posible modificar esa bacteria para que, en lugar de introducir sus genes tumorigénicos, insertara algo más interesante para nosotros, como un gen de resistencia a un insecto que se come las hojas, por ejemplo. Entonces, al infectar la planta con esa bacteria modificada (y, seamos honestos, con un poco de suerte), se pueden obtener plantas transgénicas, en este caso, resistentes a un insecto depredador.

El FlavrSavr tuvo un final triste, ligado a su nombre, que resultó un poco mentiroso: el tomate no tenía buen sabor y nadie lo quiso comprar. Tres años después de su aprobación, se dejó de producir. En su defensa diremos que la industria del tomate en Estados Unidos es compleja: los tomates frescos salen mucho más caros que los procesados y a menudo se desechan grandes cantidades por no tener el tamaño exacto de una hamburguesa, ya que pierden su uso en las comidas rápidas.

Sin embargo, esa primera introducción de organismos genéticamente modificados en el cultivo no fue de ninguna manera el final de la historia. Hoy, cientos de millones de hectáreas en el mundo están cultivadas con plantas modificadas genéticamente para resistir herbicidas, insectos, patógenos y hasta la sequía. El principio de la historia, en cambio, hay que ir a buscarlo un poco más lejos. Retrocedamos, entonces, al inicio de la modificación de los cultivos. O tal vez sea necesario ir al inicio de la agricultura… ¡No! Mejor aún: al inicio de la humanidad.

A partir de un hallazgo muy promocionado en Piltdown, un pueblo de Sussex, Inglaterra, se creyó ―durante cuarenta años― que los humanos proveníamos de ahí. En una obra en construcción encontraron un esqueleto con la forma casi exacta del eslabón perdido (o, más correctamente, ancestro común) entre el chimpancé y el humano, tal como la comunidad científica esperaba que sucediera (aunque en otro lado). Era tan parecido que se aceptó el hallazgo sin mucha crítica y, desde ese momento (en 1912) hasta 1953, cuando los análisis confirmaron que el esqueleto y el cráneo eran de animales distintos y los huesos habían sido tratados químicamente para que lucieran antiguos, los humanos “veníamos” de Inglaterra. Luego, por suerte, el escándalo del Hombre de Piltdown se superó y se pudo determinar que los humanos y los chimpancés se diferenciaron entre seis y ocho millones de años atrás, y que los primeros procedemos sin duda de África.

¿De qué parte de África? Eso está bastante más difícil de determinar. Hay quienes dicen que del este. Otros, del oeste. Casi seguro del sur. De cualquier modo, el hombre actual, el Homo sapiens, no se quedó quieto: salió de África hace por lo menos sesenta mil años para ir colonizando el resto de la Tierra.

Claro que el panorama que se encontró al salir no debe haberle resultado muy tranquilizador: en Europa, unos años (cientos de miles) antes, ya habitaban parientes cercanos, los neandertales, que vivieron hasta hace unos cuarenta mil años (al menos que sepamos, porque no se encontró ningún resto más reciente que eso). Y por la misma época, pero en Asia, pululaban otros parientes, los denisovanos, descubiertos recientemente a partir de un pedacito de falange del dedo chiquito (y tres dientes) de una joven que vivió hace cincuenta mil años.

No se sabe bien cómo fue la convivencia entre los Homo sapiens, los neandertales ―entre los que abundaban los pelirrojos― y los denisovanos. Pero sí sabemos que compitieron por el espacio, que ganaron los nuestros, pero que también hubo cruzas y actualmente una parte no despreciable de nuestro genoma es neandertal y denisovana. También está demostrada la cruza entre denisovanos y neandertales. Incluso se encontró un fósil cuyo genoma era mitad de uno y mitad de otro, por lo que se pudo corroborar que sus padres eran de linajes distintos. Así que podemos inferir que la relación entre el ser humano y sus parientes más cercanos fue, al menos, compleja.

Hace catorce mil años ya estaba toda la tierra poblada por nosotros, es decir, por el Homo sapiens, y nuestros parientes lejanos, extintos. Pero el verdadero salto en la población, de uno o dos millones de habitantes en el año 12.000 AP (“antes del presente”, nomenclatura que se empezó a usar a partir de la técnica de dataje con carbono 14, en la década de 1950) a los siete mil millones que somos ahora, se dio en gran parte gracias al desarrollo del cultivo. Cultivar cosas permitió dejar la estrategia de ir cazando y recolectando lo que se pudiera, para pasar a formar asentamientos y generar comida suficiente para todas las personas que vivieran allí. El desarrollo de las civilizaciones pudo darse gracias al desarrollo de cultivos, por lo que se encuentra entre los hitos más importantes de la humanidad, junto con el manejo del fuego, el invento de la rueda, la escritura, la metalurgia, la Revolución Industrial, internet y los ravioles con tuco (que también dependen de los cultivos). Pero más importante aún, y a esto quería llegar: ni bien se empezó a cultivar, se empezaron a modificar los cultivos.

En un principio, esa modificación se basaba en ir cruzando variedades más adecuadas para el consumo humano, o que producían más alimento en menor tiempo. Así, como quien no quiere la cosa, empezó un fenómeno nuevo en el planeta, que podríamos llamar “selección artificial”: una fuerza evolutiva basada en la intervención humana, en lugar de ser estrictamente natural como venía ocurriendo desde siempre. Era, sin ir más lejos, la misma fuerza de selección con la que intervinimos para hacer del lobo las 344 razas de perros que habitan el planeta, abarcando desde el Chihuaha, que pesa alrededor de un kilo y monedas cuando está recién salido del agua, al Gran Danés que, seco, puede llegar a los 100.

Bueno, capaz no había que irse tan atrás. Vuelvo: en la década de 1960, cuando la población humana se acercaba a la no despreciable cifra de tres mil millones, se registraban grandes hambrunas como consecuencia de la falta de alimento que se había iniciado con la crisis de 1929. Sería reduccionista (e irresponsable) atribuir el hambre a la sola falta de comida en lugar de analizarlo también desde el lado de la distribución de la riqueza o del desperdicio ―como pasa con las toneladas de tomate que no tienen el tamaño de la hamburguesa― pero, a los fines de esta historia, sigamos pensando en términos de rendimiento de cultivos. A partir de esta época se empezaron a adoptar una serie de medidas, como el uso de maquinarias y agroquímicos que incrementaron abruptamente el rendimiento de los cultivos en el mundo. Este proceso fue llamado Revolución Verde, que, según quién cuente la historia, significó salvar a la humanidad de millones de muertes por hambre o condenarla irreversiblemente al uso incrementado de agroquímicos y al diseño de nuevos, dado que, al aplicar presión de selección sobre malezas y predadores, irremediablemente colaboramos con seleccionar variedades de malezas y predadores que también resistan al agroquímico en cuestión.

Como casi todo el mundo sabe, en Asia (porque nadie lo vio venir pero esta historia era sobre Asia), el consumo de arroz es más alto que en otros continentes, y llega al extremo en Bangladesh, donde comen 173 kilos por año por persona, lo cual no sólo es muchísimo, sino que además significa que el arroz es la base de la alimentación de la mayoría de esa población. El problema es que el arroz como fuente única o prácticamente única de alimentación tiene falencias. Y una de ellas, tal vez la principal, es la del beta-caroteno, un compuesto muy abundante en la zanahoria, que es fuente de vitamina A y que le proporciona ese color naranja neandertal tan característico.

Así como José Barrita fue jefe de la barra brava de Boca Juniors, Oscar Carman se convirtió en presidente del Automóvil Club Argentino y Norberto Garrote se especializó en violencia familiar, Angela See demostró que la vitamina A es fundamental en varios pasos del desarrollo de los ojos, y que la falta de ésta puede provocar ceguera y otras deficiencias visuales. Es por ello que la ceguera (y la mortalidad) infantil son problemáticas tremendas en Asia que, en su momento, la biotecnología intentó resolver.

El proyecto se llamó Golden Rice y lo encararon, entre otros, grandes semilleras multinacionales. La idea principal era simple: insertar en el genoma del arroz todos los genes necesarios para que produjera vitamina A. Entonces, el consumo de este arroz transgénico podría llegar a suplantar la falta de dicha vitamina y así prevenir la ceguera de tantas personas. Usando Agrobacterium, lograron, efectivamente, insertar en el genoma del arroz todos los genes que quisieron. Los siguientes pasos también se completaron con éxito: demostraron que los genes insertados se expresaban y que efectivamente sintetizaban beta-caroteno. Por último, y tal vez lo más importante, demostraron que dicho compuesto podía ser asimilado al comerlo. Exultantes, publicaron el trabajo en el que juraban poder solucionar el problema de la ceguera por deficiencia de vitamina A en Asia.

Pero la alimentación en los humanos es un fenómeno muy complicado. Por un lado, somos la única especie que desarrolló enfermedades basadas en la sobrealimentación (en nosotros mismos y en los animales que dependen de nosotros para alimentarse, como las mascotas o el ganado). Este no es un dato menor: el sobrepeso en Estados Unidos podría hacer que la expectativa de vida de la próxima generación sea menor que la actual, algo que nunca pasó en la historia. Por otro lado, tenemos hambrunas, una problemática mucho mayor que pone en riesgo la vida de las personas más que cualquier otro factor, y que afecta a cerca de ochocientos millones de humanos.

Los problemas comenzaron desde las pruebas de cultivo, en donde grupos detractores de la modificación genética de organismos destruyeron las siembras piloto en Bangladesh. Luego empezaron a aparecer trabajos científicos en los que se discutía si la vitamina A podía ser asimilada eficientemente al comer el Arroz Amarillo, otros en los que se proponía incluso que podría ser tóxico. Hasta acá, nada diferente a la resistencia que encuentran casi todos los organismos transgénicos, cuya liberación (es decir, la libertad de comercializarlos luego de la aprobación de los organismos regulatorios) a menudo causa problemas. En India, por ejemplo, el cultivo de un algodón transgénico ―que lleva el gen de una toxina que mata insectos predadores― llevó a la quiebra a los pequeños productores porque, si bien el algodón modificado fue un éxito, las semillas sólo se podían comprar a Monsanto, la multinacional dueña de la patente.

Pero el arroz anunciado como el alimento que iba a terminar con la ceguera infantil en Asia tuvo un problema más, un problema que nadie supo anticipar: su color. Porque el Golden Rice, al producir beta-caroteno, no sólo suplementa la vitamina A, sino que también cambia el color de los granos y les da un aspecto entre amarillo y naranja, como las zanahorias. Y por más que su sabor no cambie, la resistencia al consumo, sobre todo en Bangladesh e Indonesia, fue muy alta, a tal punto que actualmente el Golden Rice está por engrosar la lista de fracasos transgénicos junto con el FlavrSavr.

Lo que los científicos no vieron es que, al parecer, el tradicional color blanco del arroz tiene implicancias culturales muy importantes. El filósofo chino Confucio lo asociaba a la pureza y era muy específico respecto a cómo debía conservarse y servirse. Mientras tanto, en varios lugares el arroz marrón (o integral, como le decimos acá) está asociado despectivamente a la pobreza y a los campesinos, aun entre los propios miembros de las clases más humildes, que lo desprecian por esa razón tan injustificada a pesar de su mayor valor nutricional. Los imaginarios colectivos pueden ser crueles y a menudo el consumidor no es el ser racional e informado del que hablan los manuales de economía.

Es justo decir también que el arroz blanco es más fácil de almacenar sin que se eche a perder y resiste mejor las malas cosechas, pero esta no es una historia sobre personas pragmáticas. Y tampoco hay que dejar de lado una de las explicaciones más comunes en lo que atañe al ser humano: cuando las cosas se hicieron siempre de un modo, por muy buena que sea tu propuesta, a veces no podés cambiarlas ni a punta de biorevólver.