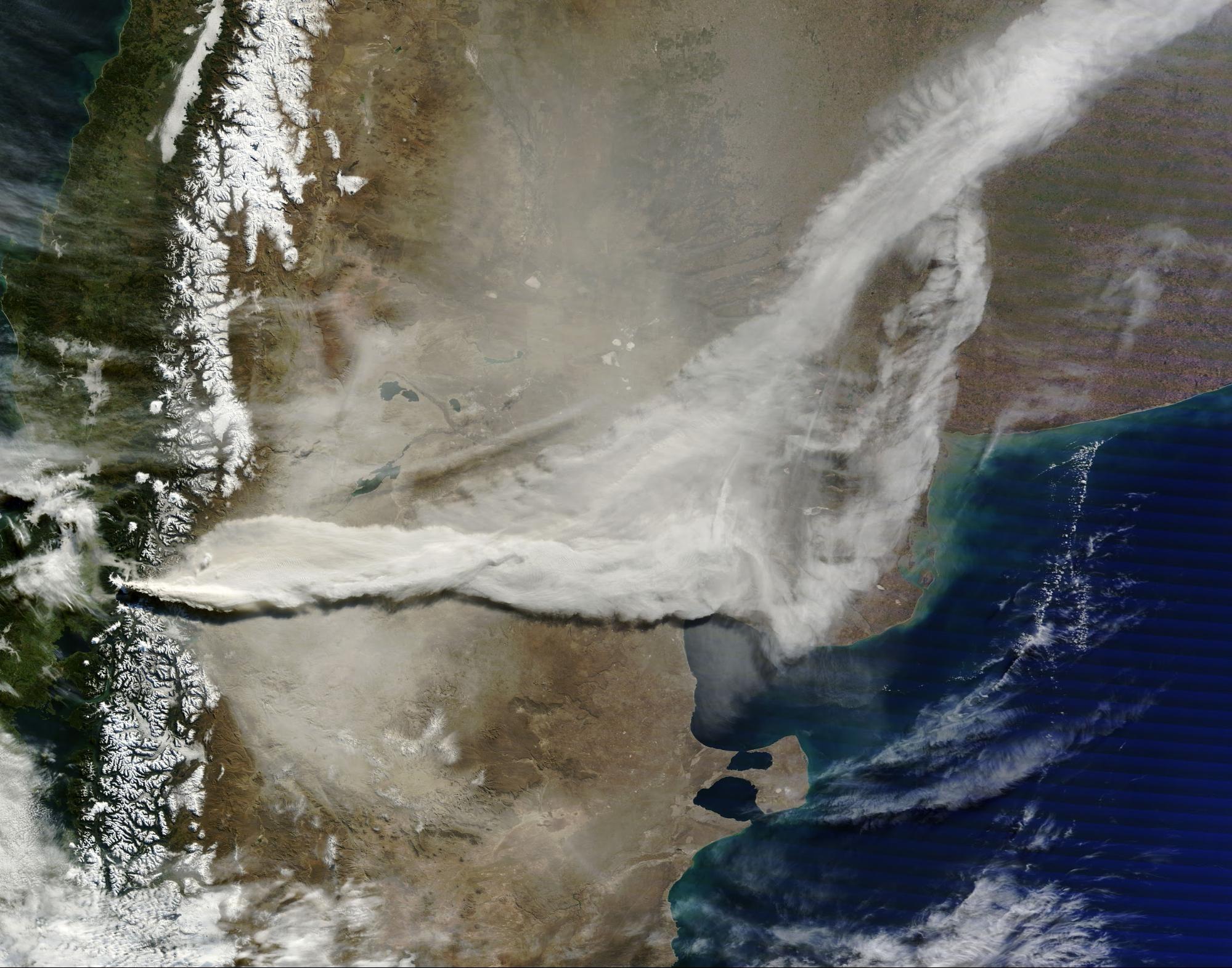

Hace miles de años a alguien le resultó divertido levantar una piedra, mirarla desde todos los ángulos y preguntarse cómo se había formado, de dónde vino y cómo llegó hasta ahí; aproximadamente así nació la geología. Uno de los primeros en hacer esto de manera detallada (o al menos quien quedó en la historia) fue un tal Teofrasto, más o menos tres siglos antes de la era común (a.e.c) −o sea, 300 años antes del carpintero mágico−. Unos (otros) trescientos años más tarde vino Plinio el Viejo y la rompió tanto estudiando estas cuestiones que existe una cantidad específica de descontrol geológico descrita por el Índice de explosividad volcánica que lleva su nombre. Un buen ejemplo de erupción pliniana, además de lo que le pasaba al viejo Plinio después de comer porotos, fue la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle en Chile hace poco, que dejó la Patagonia argentina rebalsada de cenizas.

Imagen satelital del centro-sur de Argentina y Chile del día 13 de junio de 2011, 9 días después del inicio de la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle. La ceniza volcánica dio la vuelta al mundo y llegó hasta Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Foto: NASA Goddard.

Irónicamente, Plinio el Viejo murió (y esto no es joda) en una erupción pliniana: la del Monte Vesubio en el 79 a.e.c. Su legado fue un humilde conjunto de 37 libros llamado Naturalis Historia, que se convirtió en la Wikipedia para muchos pensadores e investigadores. El tipo armó algo tan completo y bien referenciado que, a pesar de hablar de un origen divino de la naturaleza y mencionar subespecies humanas completamente delirantes, se lo siguió tomando como fuente confiable hasta el siglo XVII. Ahí fue cuando el método científico moderno le agradeció sentidamente, pero le dijo que estaban para intentar algo un poquito más novedoso.

La pieza que faltaba

Con el tiempo la geología fue sumando gente, pero una y otra vez se encontraban con el mismo problema: la escala. Solemos hablar de tiempos geológicos, períodos que son enormes, antiintuitivos, inabarcables (¿cuánto dura una era geológica? ¿cuánto es dos mil millones de años?), pero pocas veces paramos a pensar de la misma manera en las dimensiones espaciales. Aristóteles ya se había dado cuenta de que los cambios que ocurren en la Tierra tardan tanto en ser notados que no alcanza una vida para verlos. De la misma forma, medir eventos de magnitudes enormes, que abarcan cientos de kilómetros, no era fácil en tiempos en los que no había aviones, drones, satélites o estaciones de monitoreo modernas como las que tenemos hoy.

Por eso podemos decir que el avance fue de lo pequeño a lo grande. Primero miramos una piedrita, como hizo el amigo Teofrasto, y no vimos mucho más que eso. Después levantamos la cabeza y encontramos un valle enorme, un acantilado colorido, una montaña entera. Ahí empezamos a tener una mejor idea de la dimensión de los procesos involucrados. Ni hablar de cuando empezamos a poder imaginar lo que hay detrás de terremotos, tsunamis o continentes enteros que chocan unos contra otros.

Pero con las dimensiones del lunes es fácil. Allá por el siglo XVI había algo que al mundo científico no le terminaba de cerrar: no se sabía cómo funcionaba nuestro planeta como sistema, y menos idea se tenía sobre lo que había adentro. Hipótesis sobraban, muchas del palo de cavernas y portales que nos conectaban con un inframundo y un interior hueco. La confusión era tal que incluso científicos respetadísimos como Edmund Halley –el que le sacó la ficha a la órbita del famoso cometa– dirían, años más tarde, que adentro efectivamente no había ¡nada! Por suerte alguien entendió que no importaba tanto quién decía algo ni qué títulos tenía, sino más bien qué estaba diciendo y con qué datos podía justificarlo. Lo cierto es que muchos trataban de encontrarles respuesta a preguntas parecidas. ¿Qué hay en el interior del planeta? ¿Los continentes se mueven? ¿Cómo se forman las montañas? Fue el descubrimiento de América lo que cambió la historia. ¿Los aztecas lo sabían y lo dejaron tallado en piedra? Nada de eso, fue algo más sencillo: América era la pieza que faltaba.

Después de décadas de europeos circunnavegando las costas americanas, un cartógrafo holandés de apellido Ortelius juntó la información que le iban mandando desde el otro lado del planeta y publicó, en 1570, el primer atlas completo del mundo; el Theatrum Orbis Terrarum. Genio Ortelius, no sólo por el arte de tapa, sino por lo que se le ocurrió al ver el mapa final: las formas de América del Sur y África encajan casi a la perfección. Esa complementariedad geométrica tenía una explicación posible; América había sido arrancada de Europa y África a través de terremotos e inundaciones. Pero no, la cosa no venía por ese lado.

Para ser Ortelius, le quedó bastante bien.

Pasaron los años y los mapas fueron mejorando. América del Sur dejó de ser esa cosa amorfa que se ve en la imagen para ser esa otra cosa amorfa que todos conocemos. Los ríos y montañas empezaron a ser cada vez más detallados y, lamentablemente, pasó la moda de dibujar monstruos en los mares. El mundo era ahora un rompecabezas; cada continente e isla, una pieza. Y sin embargo, aunque cada vez más geólogos pensaban que los continentes habían estado juntos y después se separaron, no encontraban explicaciones concretas sobre cómo se habían llegado a mover.

Clima de época

Nuevas tecnologías cambiaron la historia. Un geofísico croata, Andrija Mohorovičić, estaba analizando las señales sísmicas de un terremoto en 1909 y, después de hacer unas cuentas, llegó a la conclusión de que, a partir de cierta profundidad, la densidad del interior de la Tierra era mayor. ¡Estamos flotando! gritó. O imaginamos que gritó.

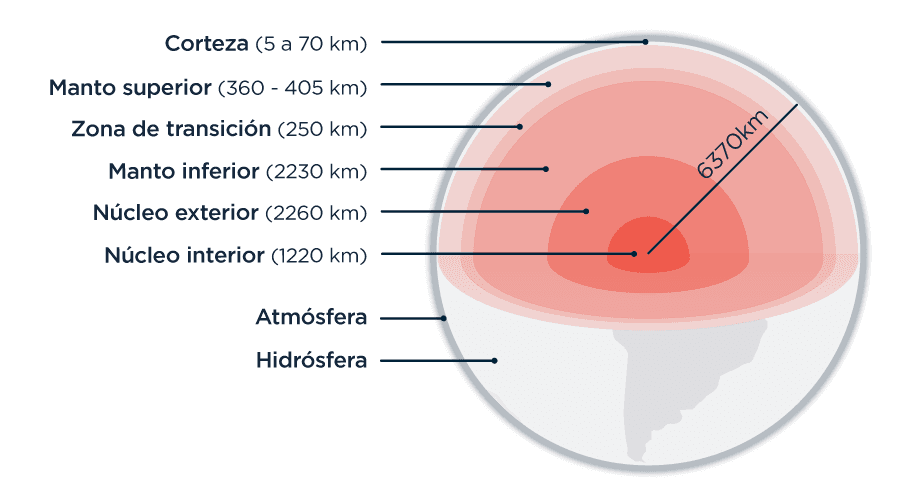

Hoy en día se conoce a este cambio relativamente abrupto de la densidad como Moho (no confundir con Mohohoho). Se trata de una especie de esfera (geoide, estrictamente) imaginaria que separa a dos de las capas más importantes de la Tierra. Afuera, la corteza: menos densa, por donde caminamos. Adentro, el manto: lo que nos mantiene a ‘flote’. Para no perdernos en la escala de grosores, la corteza terrestre tiene entre 5 y 70 km de espesor. Esto quiere decir que es a nuestro planeta (de 6371 km de radio) incluso más delgada que lo que la cáscara de una manzana es a la manzana.

Unos años más tarde, en 1912, Alfred Wegener hizo públicas sus ideas en una serie de presentaciones en Alemania. Wegener era un meteorólogo que propuso –como varios antes que él– que los continentes habían estado alguna vez pegados, formando un supercontinente al que llamó Pangea y que eventualmente se fragmentó. La diferencia para con el resto fue que él armó una teoría más completa y le puso un nombre más marketinero: así nació la teoría de deriva continental. ¿Quéjeso? Nada más y nada menos que pensar que los continentes flotan y están a la deriva, como un barquito de papel en el agua.

Esto de flotar es un poco metafórico pero no del todo. Si alguna vez vieron esos dibujitos en los que cortan la Tierra a la mitad para mostrar qué hay adentro, al interior generalmente lo pintan de naranja.

Eso naranja es el manto, y entre el manto superior y el inferior, ocupan el 84% del volumen de nuestro planeta. Aunque parezca, no es una pelota de 6371 km de radio inflada con lava ardiente moviéndose como loca, esperando a salir por cualquier agujerito disponible. El manto superior está, técnicamente, en estado sólido. Para ser más precisos, se habla de un material con una viscosidad muy alta. Imaginemos una miel muy, pero muy espesa. Cuando queda poca hay que inclinar el pote y esperar. Fluye, pero lento.

La miel, por ejemplo, puede estar a temperatura ambiente hasta 10.000 veces más viscosa que el agua. Por eso es lindo verla caer así. El manto superior terrestre, en cambio, anda entre los 1300 y 3000°C, y su viscosidad es hasta 24 órdenes de magnitud mayor que la del agua. Sí, 1000000000000000000000000 veces más viscoso.

Entonces lo que pasa es que, en tiempos antropológicos, lo vemos como una roca común y corriente, algo sólido. Pero en realidad, en tiempos geológicos larguísimos es cuando aparece la magia. Si pensamos en millones de años, este material muy viscoso sobre el que se apoyan los continentes está en constante movimiento. Como la capa exterior que lo cubre –la corteza– es menos densa, se podría decir entonces que ‘los continentes flotan’.

Problema resuelto. Teníamos el mapa completo, las piezas encajaban y sabíamos que los continentes son fragmentos de corteza terrestre que están a la deriva, flotando sobre una cosa más densa y muy viscosa llamada manto. Listo.

No, porque el buen Wegener era meteorólogo.

Tiran piedras

La envidia y el escepticismo de los geólogos de turno hicieron que las ideas de un tipo formado en otra área y desconocido en el ambiente pasaran absolutamente inadvertidas. Apenas arrancó la Primera Guerra Mundial, en 1914, lo mandaron a pelear. En el frente de guerra duró poco, y lejos de darse por vencido con el tema de la deriva continental, publicó en 1915 un libro todavía más completo: El origen de los continentes y océanos.

Si hoy no hay mucha gente que hable alemán afuera de Alemania, Austria o Suiza, imaginemos en 1915. Recién cuando su libro fue traducido al inglés, en 1924, el resto de los geólogos del mundo se pudo reír en su cara. Lo ridiculizaron y lo trataron de loco. El gran problema no fue sólo su profesión, si no también que Wegener no podía explicar qué fuerzas mueven los continentes. Cuando le preguntaron, tiró 6 opciones. El principal inconveniente surgió cuando le puso fichas a que el movimiento de esos pedazos gigantes de corteza terrestre era originado por la fuerza centrífuga causada por la rotación de la Tierra. No convenció a nadie y muchos creyeron que tiró a pegar. Lo cierto es que, en líneas generales, Wegener sí tenía razón. Los continentes están de hecho a la deriva, pero todavía había que pulir un poco la cosa.

Un manto de cordura

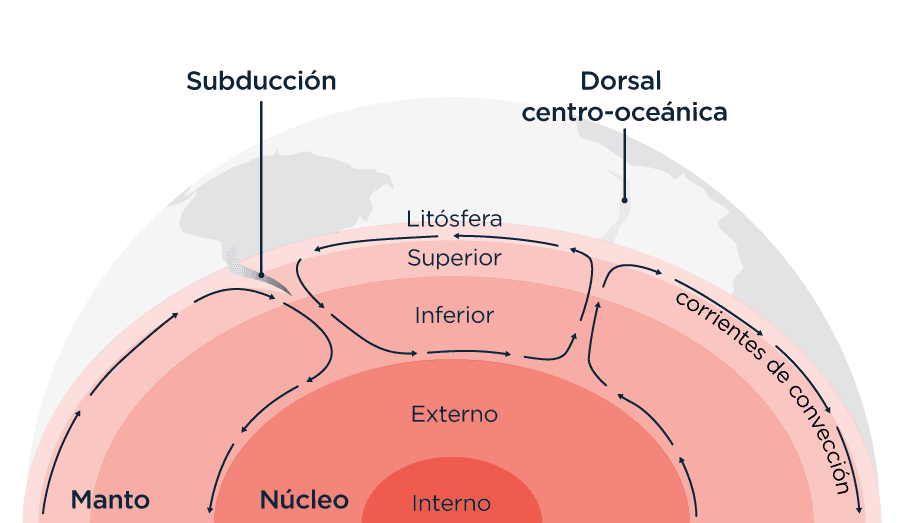

El geólogo británico Arthur Holmes fue el que le puso la frutilla al postre. Como a Holmes le gustó la teoría de deriva continental, se empeñó en encontrar la respuesta al porqué. Lo que propuso en 1928 fue que ese material complejísimo que compone al manto se mueve de forma tal que lo que está caliente sube y lo que está frío baja para ocupar el lugar que dejó lo caliente. Se dice que esto es en forma de células convectivas y que lucen muy parecido al movimiento del vapor en los bordes de una olla en ebullición, pero acá lo que fluye es magma tremendamente caliente.

Lo que agregó Holmes fue muy importante porque explicó que el movimiento convectivo del manto podría causar el arrastre de la corteza que lo cubría. Esto del arrastre sería algo así como que la cinta transportadora en la caja del supermercado fuese la célula de convección y los productos que lleva, la corteza terrestre. Holmes tuvo la visión de apretar el botón de fast-forward de los procesos internos de nuestro planeta. La comunidad científica empezaba a mirar la teoría de la deriva continental con otros ojos. Pero todavía faltaba algo.

Bajo el mar

Pensemos en esas células de convección. Hay un punto en el que el material asciende desde el interior de la Tierra y converge para llegar a la superficie. Una vez que el material llega a la superficie, tendría que salir por algún lado. Pero ¿dónde vemos eso en la Tierra? ¿Estamos hablando de los volcanes? No. Los números dan que deberían ser volúmenes de roca muchísimo mayores. Y nadie, jamás, se había topado con algún lugar en la Tierra en el que se formen constantemente cantidades abismales de rocas nuevas como para que den las cuentas.

Quedaba sólo un rincón por explorar. Un lugar al que siempre nos costó mucho llegar y que hasta el día de hoy aún sabemos poco. La respuesta estaba ahí, esperando, en el fondo del mar.

A ver, pensemos. Los continentes estaban todos pegados. El movimiento del manto, lento pero constante, separó a estos pedazos flotantes y los arrastró hasta su lugar actual. Si pensamos en las células convectivas, vamos a ver que el único lugar en el que tenemos fuerzas actuando en dirección opuesta –necesarias para partir algo al medio– es en ese punto en el que el material del manto sube, llega a la superficie y después se aleja para cerrar el ciclo. Si un supercontinente se partió en mil pedazos por esta razón, entonces suponemos que el lugar en el que vamos a encontrar un montón de magma llegando a la superficie está más o menos a mitad de camino entre dos continentes.

Y ahí encontrarían la respuesta. Entre los continentes, a miles de metros bajo el nivel del mar.

La información fue llegando casi sin querer. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría. Un poquito de espionaje por aquí y por allá, buques y submarinos circulando silenciosamente por todos lados. El Atlántico Norte, trending topic. Para finales de los años ‘40, los gringos venían levantando datos a lo loco. Usaban sonares principalmente para buscar aviones, buques y submarinos caídos. Pero si buscamos una aguja en un pajar, necesitamos saber primero cómo es el pajar, ¿no?

Entonces se dieron cuenta de que necesitaban gente que sepa de geología, y ahí apareció la mejor: Marie Tharp. Ella recibió los datos que le enviaban desde un buque oceanográfico, los compiló y armó un mapa batimétrico con mucho detalle. La batimetría, vale aclarar, no se encarga de llevar registro de los lugares visitados por el millonario enmascarado sino que es el estudio de las profundidades marinas. Se repetía la historia de cuando le mandaban mapas a Ortelius, ¡pero 400 años después! Y esta vez, Marie la pegó.

En 1957 se publicó el primer atlas submarino del Atlántico Norte, y lo que mostró fue espectacular. En el fondo del mar, casi equidistante entre América del Norte y Europa, se reconoció una especie de cadena montañosa de 2000 a 3000 metros de altura con respecto al resto del fondo del mar. Además tenía una especie de valle, una grieta gigante en el medio. Y un detalle no menor era que toda esta ‘cicatriz’ seguía la forma de las costas continentales. Las cosas empezaban a cerrar: el magma que viene del manto se asoma por esas grietas en el fondo del mar.

Hermoso mapa del suelo marino del Océano Atlántico Norte hecho por la National Geographic Society, basado en el laburazo que hicieron Marie Tharp y Bruce Heezen en los ‘50. La escala vertical está exagerada para resaltar los rasgos que terminaron de destrabar años de incertidumbre científica.

Wegener propuso que los continentes derivan, Holmes le agregó lo del movimiento convectivo del manto. Pero una teoría se arma a partir de fenómenos observables y cuantificables, y en ese aspecto la geología siempre había andado floja, hasta que llegó Tharp. Pero esto no termina acá.

Madre Tierra

Lo que Tharp había descubierto implicaba un cambio de paradigma total. Pero como una mujer no podía tener ideas tan brillantes, hasta su principal colaborador dijo que lo que decía no era más que pura cháchara.

El tema es que algunos años después, algunos datos y muchos cálculos sobre el movimiento de las rocas al momento de su formación (obtenidos por gente que trabaja en paleomagnetismo) permitieron encontrar ese lugar por donde el material del interior de la Tierra vuelve a salir a la superficie de a montones y se le puso nombre: dorsal centro-oceánica. Esto terminó de darle la razón a Tharp y la teoría de tectónica de placas llegó para quedarse.

Pero a toda esta historia le queda un grand finale de la mano de Tuzo Wilson, un geólogo y geofísico canadiense. En 1966, este señor publicó uno de sus artículos más famosos, al que tituló, sencillamente, ¿El Océano Atlántico se cerró y se volvió a abrir? Esta vez, la teoría de tectónica de placas finalmente se estableció. Wilson explicó prolijamente que todo apunta a que nuestro planeta pasa por un ciclo periódico en el que los continentes se fragmentan, dando lugar a nuevos océanos en el medio, y después quedan a la deriva. A partir de ahí puede pasar que choquen entre ellos y ‘se arruguen’ formando cadenas montañosas, o también que algunas secciones más densas de estos fragmentos de corteza se metan por debajo de los continentes y terminen hundiéndose en el manto. Colegas de Wilson, un par de años más tarde, reconocieron su tremendo aporte y llamaron a este ciclo, obvio, el ‘Ciclo de Wilson’.

Después de muchos años de estudio y de preguntarnos las mismas cosas, no fue sino hacia finales de los ‘60 que nos convencimos de cómo funciona la Tierra. Para esa época ya sabíamos hace rato que nuestra galaxia es tan sólo una de muchas, habíamos descubierto los neutrones, hablábamos del ADN con propiedad, todas cosas loquísimas. Incluso ya se había hecho cumbre en la montaña más alta del mundo, pero no teníamos idea de por qué era tan alta.

Se podría decir que la teoría de tectónica de placas es la madre de todos los eventos geológicos. Explica cosas que van desde tsunamis o erupciones volcánicas hasta minerales con formas rarísimas o rocas de colores misteriosos. ¿Será por todo lo que se demoró en establecerse esta teoría que hoy nos cuesta entender que estos procesos son totalmente normales e inevitables? Quizás, a diferencia de otros mecanismos, como no vivimos millones de años nos cuesta considerar como observables la mayoría de estos fenómenos. Que de una semilla sale una planta es algo que podemos entender fácilmente. Si dejamos la bici afuera, llueve y la cadena se oxida. Le pegamos con chanfle y la pelota dobla en el aire. Son conceptos que se pueden explicar a través de la biología, la química y la física dentro de escalas y magnitudes que nos son cercanas y, por eso, mucho más intuitivas.

Ahí yace la magia de toda esta movida y de esta hermosa rama del conocimiento. Al igual que otras ciencias que nos posibilitan tomar perspectiva del mundo que nos rodea, acercándonos a lo increíblemente diminuto y veloz o a lo enormemente vasto y eterno, la geología nos permite dimensionar espacios y tiempos de escalas que escapan a nuestra comprensión, convirtiendo en observables las cosas que no podemos ver.